鉄

鉄(Fe/Iron)とは

鉄は、原子番号26の金属元素元素で原子記号はFe。

人体に必要なミネラルの一種で、「鉄分」とも言われ、体内に3〜5gの量で血液中のヘモグロビンの中に多く存在します。

ヘモグロビンの役割は酸素を全身に運ぶことです。鉄が不足すると全身に酸素を十分に運べなくなり鉄欠乏性貧血が生じます。

鉄欠乏性貧血の具体的な症状として、頭痛、めまい、集中力の低下など、ありとあらゆる不定愁訴が確認されています。

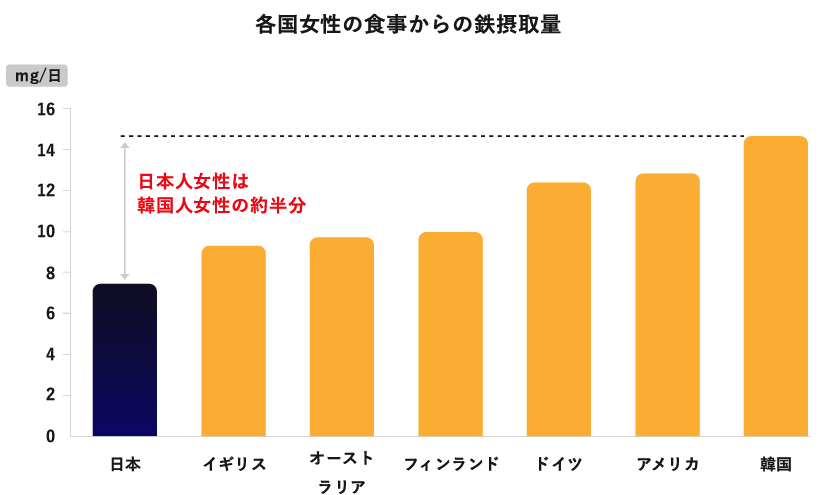

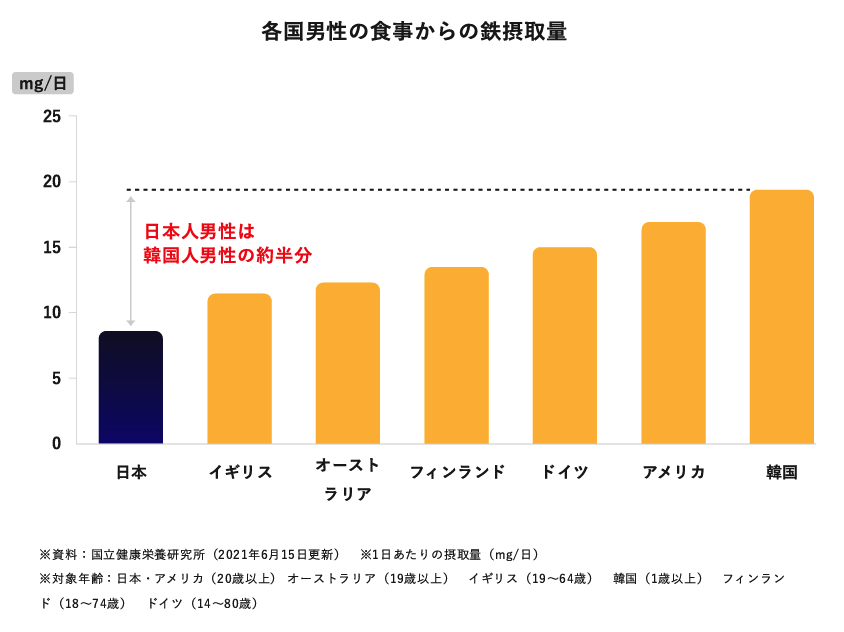

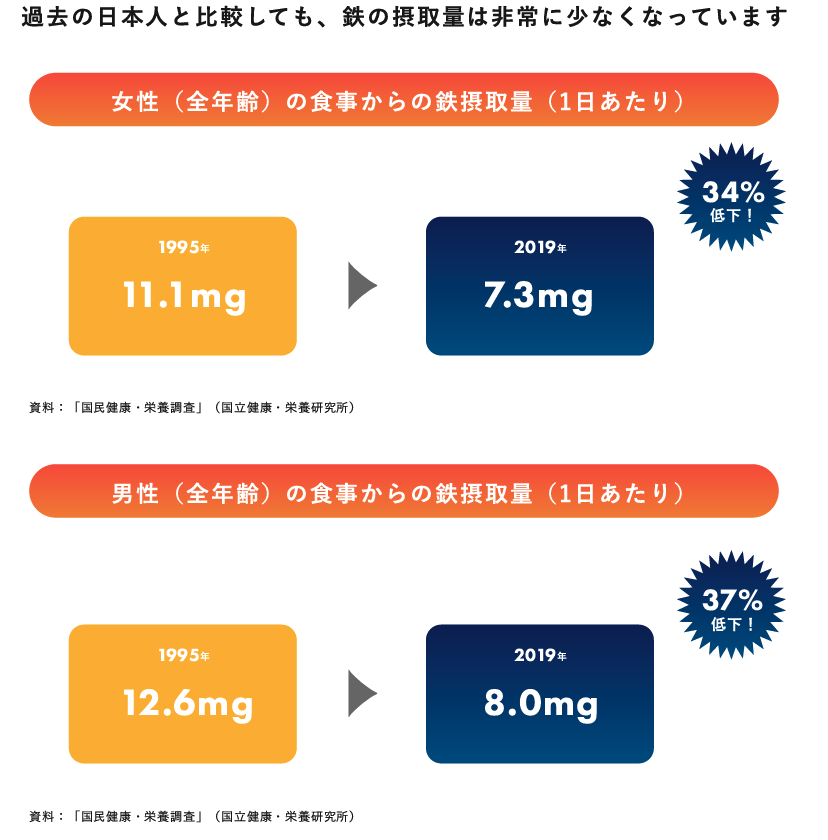

特に日本人女性は食事からの鉄の摂取量が諸先進国に比べて極めて低く、また、過去の日本人と比較しても低下しており、とても多くの方が鉄欠乏性貧血状態にあるのが現状です。

ヒトは自ら体内で鉄を生成することができません。したがって鉄の補充にあたっては食事やサプリメントを用いて積極的に摂取する必要があります。

鉄の働き

鉄のもっとも大切な働きを一言でいうと、それは血液の材料となり酸素を全身に送り届けることです。

血液の主成分である赤血球は鉄を材料として作られます。

赤血球はヒトの体で最も多い細胞で、全細胞の約7割の25兆個を占め、1日に約2,000億個が新たにつくられています。(毎秒250万個の新しい赤血球がつくられています。)

1個の赤血球中には約2億8千万個のヘモグロビンが含まれています。

全身に酸素を運ぶヘモグロビンは、鉄からできている「ヘム」とたんぱく質でできている「グロビン」から構成されています。

このうち「ヘム」は酸素と結びつく力が強く、全身に酸素をいきわたらせる大切な役割を担っています。血液が赤いのは、このヘムが赤色素を持っているからです。

ヒトの脳が酸素無しで生きられる時間はわずか3〜4分と言われています。

この点だけでも、酸素を運搬するヘモグロビン、特に「ヘム(=鉄)」がいかに重要かご理解いただけると思います。

その他の鉄の働きとしては、ビタミンB群のページで解説した、TCA回路(クエン酸回路とも呼ばれます)において、三大栄養素(糖質、脂質、タンパク質)からエネルギーを生み出す過程に欠かせないチトクローム酵素の活性化や、抗酸化に必要な酵素(カタラーゼやグルタチオンペルオキシターゼなど)の成分になることが挙げられます。

鉄の種類

栄養素としての鉄は、大きく分けて2つに分類することができます。

ヘム鉄(二価の鉄イオンとも言われFe2+と表されます)

肉や魚介類に多く含まれ、吸収率は50%とされています。

代表的食品(各食品100gあたり)

豚レバー(生) 13mg

鶏レバー(生) 9mg

牛もも赤肉(生) 2.8mg

しじみ(生) 8.3mg

あさり(生) 3.8mg

かき(生) 2.1mg

かつお(生) 1.9mg

(サプリメント原材料)

ヘム鉄

非ヘム鉄(三価の鉄イオンとも言われFe3+と表されます)

野菜や豆類に多く含まれ、吸収率は15%とされています。

代表的食品(各食品100gあたり)

ほうれん草(生) 2mg

小松菜(生) 2.8mg

糸引き納豆 3.3mg

油揚げ(生) 3.2mg

卵黄(生) 4.8mg

(サプリメント原材料)

酵母鉄、乳酸菌鉄、クエン酸鉄、ピロリン酸鉄など

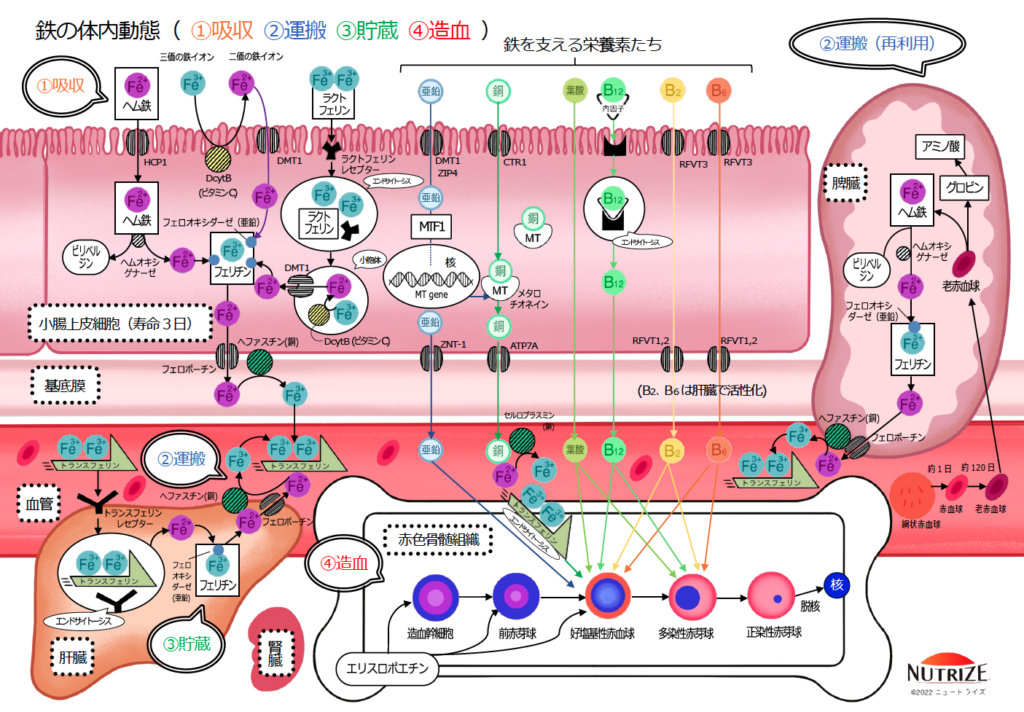

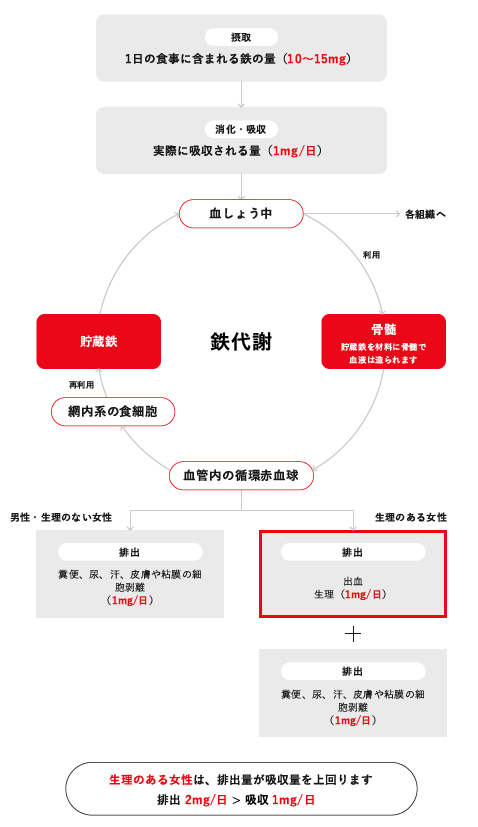

鉄の体内動態

吸収→運搬→貯蔵→造血、という鉄の体内動態を1枚のチャートにまとめました。

このチャートの解説・・・食品中に含まれる鉄のうち、ヘム鉄は還元型(Fe2+)であるため、たんぱく質が結合したそのままの形で十二指腸から空腸上部のHCP1(Heme Carrier Protein 1)から吸収されます。

非ヘム鉄(Fe3+)はそのままの形では吸収されず、小腸粘膜上皮上のチトクローム酵素B(DcytB)にてビタミンCにより還元された後、Fe2+としてDMT1(Divalent Metal Transporter 1)より吸収されます。

鉄結合性糖タンパク質のラクトフェリンは小腸管腔内の2個のFe3+と結合しラクトフェリンレセプターからエンドサイトーシスで吸収されます。

こうして小腸に吸収された鉄は、亜鉛を活性中心に持つフェロキシダーゼによって酸化されFe3+となり、フェリチンというタンパク質に包まれて貯蔵されます。

フェリチンから離れた鉄は還元されFe2+としてフェロポーチンを経て基底膜に出ます。

基底膜では銅を活性中心に持つへファスチンにより酸化されFe3+としてアポトランスフェリンというたんぱく質と結合してトランスフェリンとなり、血液に乗って体中に運ばれます。

輸送された鉄は、血色骨髄組織にて造血のプロセスで亜鉛や銅、ビタミンB群の助けを得てヘモグロビンとなって酸素の輸送に関与します。

鉄は筋肉中に酸素を蓄えるミオグロビンの構成成分にもなります。

赤血球の寿命は約120日と言われていますが、ビタミンB6には赤血球の老化を防ぐ効果があると言われています。

鉄は、肝臓や脾臓、骨髄などにフェリチンやヘモシデリンとして20~30%貯蔵されています。赤血球の鉄が足りなくなるとこのフェリチンに包まれた貯蔵鉄が使われます。

このチャートを見ていただければ、鉄単体だけでは造血までを必ずしも完結できないことをおわかりいただけると思います。

造血に至るプロセスでは、ビタミンC、亜鉛、銅、別名「造血ビタミン」とも呼ばれるビタミンB群といった栄養素の助けが必要とされます。

ビタミンB群や亜鉛のページで紹介した肉類には、鉄をはじめビタミンB群や亜鉛が豊富に含まれています。

鉄の補充には肉類が適しているように、サプリメントで摂取する際も、造血をサポートする栄養素をできる限り同時に摂取することが望ましいです。

鉄が不足する理由

鉄が不足する理由を、鉄の摂取から排出までのプロセスごとに整理してみました。

1.摂取

■摂取量不足

摂食障害、過剰なダイエット、偏食、菜食主義、妊娠・授乳・成長による需要量増大

2.消化

■胃酸分泌量の低下(胃酸はFe3+をFe2+に還元する)

■胃内因子の不足(B12が吸収できなくなる)

■胃潰瘍・胃炎

■胃切除

■胃萎縮(ヘリコバクターピロリ菌)

■制酸剤の服用

3.吸収

■十二指腸切除

■小腸粘膜上皮の菲薄化(吸収不良症候群)

■十二指腸潰瘍

■吸収阻害成分の過剰摂取(Fe3+の摂取を阻害する)

不溶性食物繊維、フィチン酸、タンニン、リン酸塩

4.代謝

■トランスフェリン・レセプターの合成量不足

■セルロプラスミンやへファスチンの機能不全(銅・亜鉛の不足)

■フェロポーチンの機能不全

■ヘプシジンの産生過剰(感染症・炎症)

■フェリチンタンパクの合成不全

■ヘモジデリン鉄の過剰

■骨髄異常

■ポルフィリン合成不全

■グロブリン合成不全

■造血不良(ビタミンB12、葉酸の不足)

■赤血球寿命の短縮

5.排出

■月経・過多月経

■出血による鉄の喪失(消化管内出血含む。子宮筋腫・痔核など含む)

■炎症による鉄の逸脱

■溶血性貧血(スポーツによる貧血含む)

■多汗・多尿

■瀉血・血尿・喀血

このプロセスの中でも、特に入と出の部分、つまり摂取(入)量不足と月経(出)での喪失の影響が大きいことが以下より確認いただけると思います。

摂取量不足について

生理のある女性での月経での喪失について

鉄が不足すると

鉄が不足すると、次のような症状が現れる可能性があります。

- 頭痛

- めまいや立ちくらみ

- 集中力や記憶力の低下

- 全身の倦怠感

- 疲労感やだるさ

- 動悸

- 息切れ

- 顔色が悪い(蒼白)

- 爪の変形(爪が薄くよく割れる)

- 抜け毛

- のどのつまり

- 冷え性

- 異食症(氷を食べたくなる)

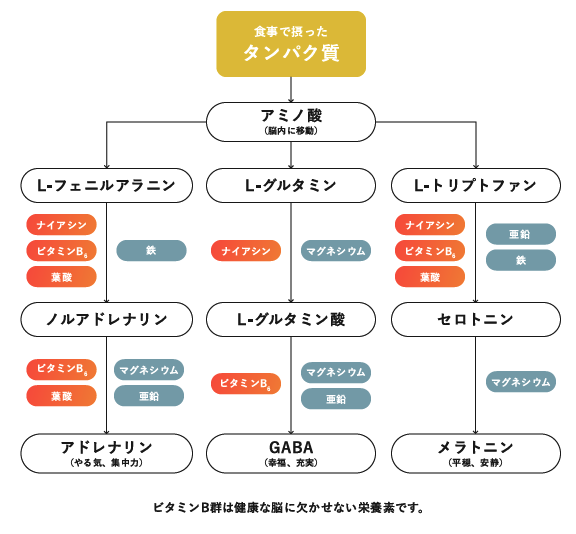

鉄と心の健康

鉄分が不足すると、抑うつを抑え気分を安定させる「セロトニン」や、ストレスを軽減する「ドーパミン」「ノルアドレナリン」といった脳の神経伝達物質の分泌が低下するため、落ち込んだりイライラしたり、気分のすぐれない状態が続くこともあります。

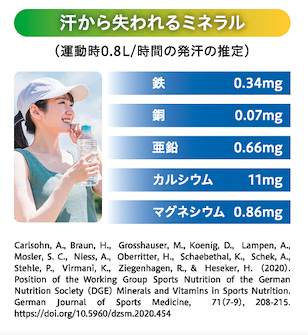

鉄と運動(発汗)

夏の酷暑下での発汗を伴う運動にはくれぐれもご用心ください。

汗からはかなりの量のミネラルが失われます。その量は以下のとおりです。発汗時には鉄を含めミネラルを十分に摂取することが大切です。

鉄と妊娠・出産

厚生労働省によると、妊娠中の女性の鉄摂取推奨量は、妊娠初期で20代時の推奨量(6.5mg)に2.5mgを加えた8.5~9mg、妊娠中期~後期で9.5mgを加えた21~21.5mgです。

妊娠中は母体の赤血球細胞の産生が活発になり、血漿量や赤血球量が増加するため、胎児や胎盤の必要量を満たすために鉄の必要量が増加します。

赤ちゃんに十分な酸素や栄養を届けるためにも、積極的に鉄を摂取しましょう。

鉄を多く含む食品

鉄は様々な食品に含まれており、健康な食生活を送るためにはこれらの食品を適切に摂取することが重要です。

ここでは、鉄(ヘム鉄)を多く含む調理済み食品(やむを得ず一部「生」表記)と、その100g当たり含有量を紹介します。(食品成分表2022年度版・女子栄養大学出版部より)

鉄

- 豚レバー

- 牛肉

- 馬肉

に多く含まれています。量的には以下のとおりです。

– 豚スモークレバー:100gで20.0mg

– 豚レバー(生):100gで13.0mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します)

– 豚レバーペースト:100gで7.7mg

– 牛ビーフジャーキー:100gで6.4mg

– 馬赤肉(生):100gで4.3mg

– 牛横隔膜(ゆで):100gで4.2mg

– 牛もも皮下脂肪無し(焼き):100gで3.8mg

もしかして鉄不足?

鉄の不足は、さまざまな身体的な問題を引き起こすことはご理解いただけたと思います。

以下は鉄が不足している可能性をチェックするためのリストです。

これらの症状がある場合は、鉄の摂取、それもヘム鉄としての鉄の摂取のご検討をお勧めします。

鉄不足のチェックリスト

1. 頭痛がひどい:頻繁に頭痛、耳鳴りがする。

2. めまいや立ちくらみがする:ふらふらして立っていられないことがある。

3. 集中力や記憶力が低下した:注意散漫になった気がする。

4. 全身がしんどい:朝起きるのがしんどく、日中もずっとしんどい。

5. 疲労感・だるさがある:寝ても疲れがとれない。

6. 動悸、息切れがする:普段の階段の上り下りだけで息が切れるようになった。

7. 顔色が悪い:顔が青白くまぶたの裏が白っぽい。

8. 爪がおかしい:爪が薄く弱くよく割れる 。

9. 髪の毛がよく抜ける:洗髪が怖いくらい髪が抜けるようになった。

10. のどが詰まったようになる:サプリを飲み込めない。

11. 冷え性になった:四肢が我慢出来ないほど冷える。

12. 無性に氷が食べたくなる:無意識でバリバリ氷を食べることがある。

これらに該当する場合、鉄の不足が原因かもしれません。

食事の見直しや、必要に応じてサプリメントの利用を検討し、医師や栄養士と相談することをお勧めします。

鉄不足は全身にありとあらゆる不定愁訴を引き起こします。特に有経の女性は日頃から十分な摂取が必要です。

医師、医学博士、栄養療法ドクター

2002年 金沢医科大学卒業 同年、医師免許取得

2008年 博士号取得 同年、金沢医科大学助教

その後整形外科専門医、整形外科リウマチ専門医取得

2009年 公立宇出津総合病院整形外科医長、

リハビリテーション科医長

2013年 神奈川県内の病院に勤務

2017年 回復期リハビリテーション専従医取得

2021年 株式会社メフィス設立

2022年3月 病院勤務を辞め独立