腟内フローラ

腟内フローラとは?

妊娠を目指すとき、ホルモンバランスや栄養管理に気を配る方が多いでしょう。

近年では、それに加えて「腟内フローラ」という腟の中の細菌叢への注目も急速に高まっています。

細菌叢とはある特定の場所(例えば腸内、皮膚など)に存在する細菌の集団のことです。

腟の中に存在する細菌叢のバランスが、妊娠のしやすさに関係していることが医療、特に不妊治療の研究の中で明らかになってきたからです。

腟の中には常に細菌がいる

私たちの体には、目に見えないほど小さな細菌が多数存在し、私たちと共生しています。

その細菌数は約100兆個と言われ、体の各部位で細菌叢を形成しています。

腎臓・生殖器には全体の9%の細菌が存在し、大部分をラクトバチルスという乳酸桿菌が占めます。

腟内に存在するラクトバチルスは20菌種とされており、通常、L.クリスパタス、L.ガセリ、L.イナーズ、L.ジェンセニイの4菌種が腟内で優勢を占めています(Lはラクトバチルスのことです)。

ラクトバチルスとは

ラクトバチルスは、ドイツの産婦人科医アルベルト・デーデルラインが1892年に発見したことにちなんで「デーデルライン桿菌」と呼ばれてきました。

桿菌とは、細菌の一種で、棒状または円筒状の形状をしたものの総称です。

この桿菌が後にラクトバチルス属であることが判明しました。

ラクトバチルスは二次性徴以前の以前の女児には見られません。

初潮の直前から突如腟内に存在しはじめ、閉経と同時に消えていきます。

興味深いことに、腟内細菌叢がラクトバチルス優位なのはヒトの女性のみで、他の霊長類では見られません。

ラクトバチルスは腟上皮細胞内のグリコーゲン(動物の体内で貯蔵される多糖類)を餌に増殖します。

二次性徴によるエストロゲン(女性ホルモン)の増加で腟上皮細胞がグリコーゲンを多く産生するようになり、直腸から腟へラクトバチルスが移動してすると考えられています。

ラクトバチルスの増殖

上述のとおり、ラクトバチルスは腟上皮細胞内のグリコーゲンを餌にして増殖します。

グリコーゲンはエストロゲンの増加に伴い増えていきます。

月経直後はエストロゲンが少ないのでラクトバチルスも少なく、月経が進むとエストロゲン増加に伴いラクトバチルスも増えていきます。

しかし、ラクトバチルスが減少することもあります。

その代表例が抗生剤の使用です。

細菌性腟症などで使用される抗生剤は確実にラクトバチルスを減少させます。

また、ストレスによる排卵障害でも減少すると言われています。

ラクトバチルスの防御機構

ラクトバチルスはグリコーゲンを餌に乳酸を産生し、酸性環境を形成します。

腟内が酸性環境であれば、雑菌の繁殖は抑えられます。

同時にラクトバチルスは過酸化水素(H2O2)や、バクテリオシン(細菌が産生するタンパク質やペプチドの総称で、抗菌作用がある)を産生すること、バイオフィルム(細菌などの微生物が形成する薄い層の総称)を形成することにより抗微生物活性、すなわちHIVや性感染症に対する防御を発揮します。

この点が、多くの女性を悩ます細菌性腟症への応用も可能だと言われている理由です。

このような理由から、ラクトバチルス優位の腟内環境は理想的とされています。

ラクトバチルスと妊娠には深い関係がある

2010年代にゲノム解析技術に基づくNGS検査(次世代シーケンス検査)の進歩により、腟内フローラの種レベルでの特定が急速に進みました。

その結果、生児出生群の子宮内細菌叢において、ラクトバチルスの存在率が高く、特にL.クリスパタスが有意に多く存在することが明らかになりました。

非妊娠群においてはそもそもラクトバチルスが存在しない例も多数見られ、流産群においては、ラクトバチルス、L.クリスパタスが生児出生群に比べて低いことも明らかになりました。

L.クリスパタスはラクトバチルスの中でも特に乳酸を安定的に産生し、腟内の酸性環境を保つ働きがあるとされています。

腟内が酸性に保たれることで、病原菌の増殖が抑えられ、炎症や感染のリスクが軽減しやすくなります。

実際に、クリスパタスが多く存在する腟内では妊娠率が高い傾向があることは今では世界的なコンセンサスになっています。

こうした背景から、腟内フローラ検査ではこの菌の存在が一つの評価基準とされており、妊娠を希望する女性への検査項目に取り入れる医療機関も見られるようになってきました。

L.クリスパタスとL.イナーズ

1-1で「L.クリスパタス、L.ガセリ、L.イナーズ、L.ジェンセニイの4種が腟内で優勢を占める」と書きましたが、L.イナーズには注意が必要です。

というのも、「生児出生群の子宮内細菌叢において、特にL.クリスパタスが有意に多く存在するが、L.イナーズは逆相関になっている」ということが明らかになっているのです。

少し難しい表現なので噛み砕いて説明すると、「L.イナーズが優位の場合早産(死産)になりやすい」ということです。

ラクトバチルスはすべてが味方ということではなく、L.イナーズには注意が必要です。

L.イナーズ対策として、同じラクトバチルスのL.ジェンセニイが「L.イナーズの細胞障害物質の遺伝子の発現量を押さえる」という報告が注目されています。

不妊治療で注目される腟内の環境

近年、不妊治療を受ける際には、子宮や卵巣の状態だけでなく、腟内(子宮内)フローラの状態も検査(NGS検査)されることが増えました。

特に、厚労省のフローラ検査への先進医療認定がきっかけになったようです。

その検査においては、「ラクトバチルスの量が少ない、あるいはL.イナーズや他の悪玉菌が優勢になっている場合、感染リスクが高まるだけでなく、着床障害につながる症例」が多数報告されています。

そのため、不妊治療と並行して腟内環境の改善に取り組む医療機関が増えてきています。

子宮の中にも菌がいることが明らかに

かつて無菌と言われていた子宮内に常在菌が存在することが明らかになったのは2015年のことで米国ラトガース大学の研究結果です。

さらに子宮内フローラの乱れが体外受精の結果を悪くすることも、スタンフォード大学のサイモン博士らによって明らかになりました。

子宮内の善玉菌はおそらく腟からの上行性により腟内の善玉菌が移動したものとされています。

その存在が妊娠や不妊にどう関わっているのか、まだ研究段階ではあるものの、重要な因子であると考えられています。

細菌性腟症への応用

ラクトバチルスの腟への好影響の効果は計り知れません。

これまで細菌性腟症へは抗生剤の投与が一般的でしたが、今後はラクトバチルスを使う可能性も十分考えられます。

腟内フローラを整えるためにできること

腟内フローラはとても繊細なバランスで成り立っており、日常のちょっとした行動が環境の乱れにつながることもあります。

妊娠しやすい体づくりやトラブルの予防のためには、腟内のラクトバチルスが優位な状態を保つことが大切です。

ここでは、生活の中で意識できるケアの方法について具体的に紹介します。

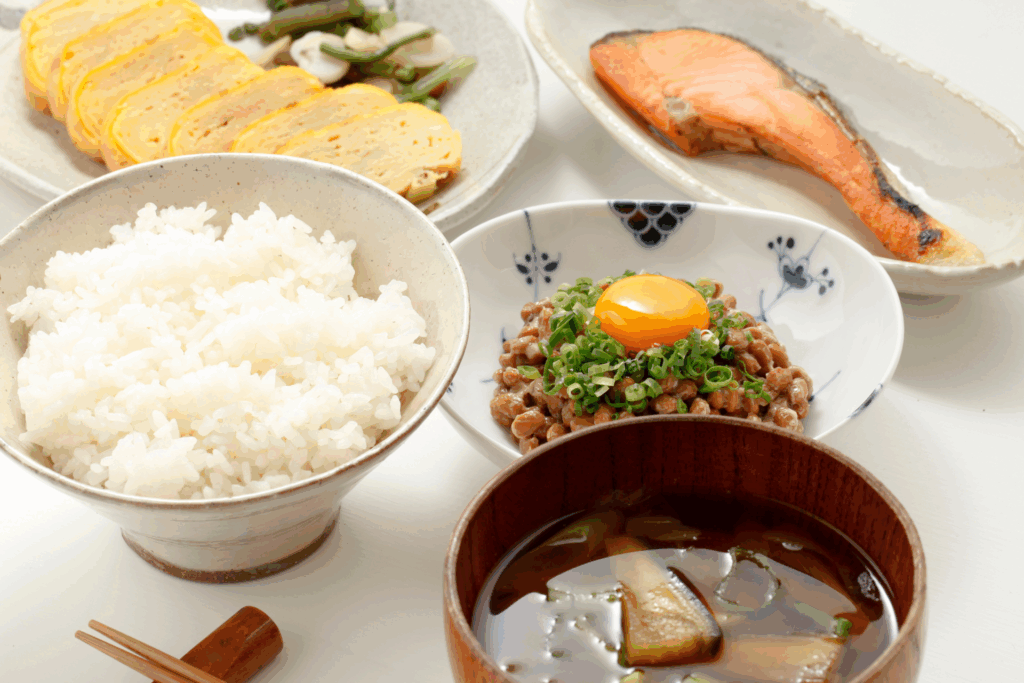

食事と生活習慣の整え方

腟内フローラの健やかさを保つには、体全体の健康を意識した生活習慣づくりが重要です。

睡眠不足やストレスは自律神経の乱れにつながり、免疫機能の低下を招くおそれがあります。

十分な休養と心身のリズムを整える生活を意識しましょう。

洗浄や服装で気をつけたいこと

清潔に保とうとするあまり、腟内を頻繁に洗浄しすぎると善玉菌まで洗い流してしまう可能性があります。

専用の洗浄剤や石けんを過剰に使うことは避け、必要最低限のケアにとどめたほうがよいでしょう。

また、通気性の悪い下着や締め付けの強い服装は蒸れを引き起こし、雑菌の繁殖を助けることがあります。

綿素材の下着やゆとりのある衣類を選ぶことで、腟内環境が快適に保たれやすくなると言われています。

自己判断によるケアのリスク

市販のフェムケア商品を自己判断で使い続けると、かえって腟内フローラを乱す原因になることがあります。

とくに刺激の強い成分が含まれた製品は、炎症やかゆみなどの症状を引き起こすことがあるため注意が必要です。

「なんとなく不安だから」といった理由であれこれ試すのではなく、継続的な不調があるときは婦人科などで相談することをおすすめします。

誤ったケアを防ぐためにも、正しい知識に基づいた対策が求められます。

乳酸菌を補うためのサプリメント

食事やサプリメントで経口摂取した乳酸菌が腟や子宮に便経由で腟へ入っていくことは理論的には考えられますが、かなり間接的で遠いような気がします。

そのため、最近では腟内環境改善のために特別に開発された医師の指導の元で使用するラクトバチルスサプリメント製品も登場しています。

腟内環境を意識するタイミング

腟内フローラはホルモンの影響を受けやすく、排卵前後や生理中は特に変化が起こりやすいとされています。

このような時期は環境が不安定になりやすいため、体調やおりものの状態に気を配ることが大切です。

また、妊娠を希望する場合には、検査やケアを受けるタイミングにも注意を払う必要があります。

自分の体のリズムを把握しながら、可能であれば腟内フローラに精通した医師と相談しながら無理のない範囲で継続的にケアを続けていくことが望ましいでしょう。

残便感

残便感とは?原因とメカニズム

排便後にスッキリしない感覚が続く「残便感」は、一時的であればあまり問題になりませんが、頻繁に起こるとストレスや不安が大きくなる可能性があります。

実際、排便をしても「まだ便が残っているのではないか」と感じると、日常生活や仕事に集中できなくなることがあるでしょう。

多くの場合、食生活や生活習慣の乱れ、ストレスなどが原因となっていますが、病気が隠れているケースも否定できません。

ここでは、残便感の基本的な特徴から主な原因、便秘との違い、さらには病気が原因の場合について解説します。

残便感の定義と特徴

残便感とは、排便後にも「便がまだ残っている」と感じる不快感や違和感のことです。

実際に便が残っている場合もあれば、腸の機能や神経の乱れにより、そう感じてしまうこともあります。

とくに排便後にスッキリ感が得られず、何度もトイレに行きたくなったり、腸の奥に重さを感じたりするのが特徴です。

この感覚が続くと、「もっと出したいのに出せない」という焦りや不安が募り、精神的にも負担が大きくなるかもしれません。

さらに、仕事や家事、外出時にも意識が便に向いてしまい、生活の質が低下するケースもあります。

残便感の主な原因(食生活・ストレス・運動不足)

残便感を引き起こす原因としては、主に食生活の乱れ、ストレス、そして運動不足の三つが挙げられます。

食生活の乱れ(食物繊維・水分不足)

食物繊維が不足すると、便のかさが減り、腸内をスムーズに移動しにくくなるため便が硬くなりがちです。

さらに、水分が不足すると便はさらに硬化し、排便時に「出し切れていない」という感覚を招くことがあります。

野菜や果物、豆類、全粒穀物などをバランスよく摂るとともに、1日を通じてこまめな水分補給を心がけることが大切です。

ストレスと自律神経の影響

腸の動きは自律神経によってコントロールされていますが、ストレスがかかると交感神経が優位になり、腸のぜん動運動が乱れることがあります。

その結果、排便が不完全になり、実際には便が残っていなくても残便感を強く意識してしまうことがあるでしょう。

ストレス発散の方法を見つけることや、リラックスできる時間を確保することが改善の手助けになります。

運動不足による腸の働きの低下

適度な運動は、腸を刺激し、ぜん動運動を促すうえで重要な役割を果たします。

デスクワークなどで長時間座りっぱなしの生活が続くと、腸が動きにくくなり、排便が不十分になりがちです。

その結果、排便後もスッキリ感が得られず、「何かが残っているような気がする」という残便感を感じることが多くなります。

残便感と便秘の違い

残便感と便秘は、いずれも排便のトラブルではありますが、それぞれ指す状態は異なります。

便秘は「便がなかなか出ない、あるいは出にくい状態」を指し、排便回数が少なくなる、便が硬くなる、あるいは排便に時間がかかるなどの特徴があります。

一方、残便感は「排便後にスッキリしない状態」を指し、排便回数そのものは普通でも起こることがあるでしょう。

便秘は食生活の改善や運動などで「出やすい状態」を作ることで対策できますが、残便感の場合は腸の過敏性やストレスなどが要因になっていることも多いため、単純な食習慣の見直しだけでは解消しないケースも見られます。

病気が原因の場合(過敏性腸症候群・痔・大腸がんなど)

生活習慣が原因の残便感であれば、対策によって徐々に改善できる場合がほとんどです。

しかし、以下のような病気が隠れている可能性もあるため、心当たりがある場合は医療機関を受診することが望ましいでしょう。

過敏性腸症候群(IBS)

ストレスや自律神経の乱れによって、腸が過敏に反応する疾患です。

便秘と下痢を繰り返すタイプや、常にお腹の張りを感じるタイプなどさまざまな症状があり、残便感もその一つとして現れることがあります。

慢性的に続く場合は医師に相談してみましょう。

痔(内痔核)

肛門や直腸にできる痔核が大きくなると、便の通過を阻害し、排便後も異物感が残ることがあります。

出血や痛みを伴う場合は、痔が進行している可能性が高いため、早めに専門医へ相談することが大切です。

大腸がん

大腸がんの初期症状として便通の異常が現れ、残便感を訴える方もいます。

腫瘍によって便の通過が妨げられると、排便後に「まだ残っているのでは」という不快感が続きがちです。

血便や便の細さの変化などが見られる場合は、早期に検査を受けることが推奨されます。

残便感を解消する方法

残便感を解消するためには、食事内容の見直しや生活リズムの整え方、そして腸の動きを活性化する運動やマッサージを取り入れることが効果的です。

日常のちょっとした工夫や習慣づくりで、便の通過をスムーズにし、残便感を軽減していきましょう。

食事で改善する(おすすめの食品・避けるべき食品)

食事内容は、腸の状態を大きく左右します。

腸内環境を整える食材を積極的に取り入れ、逆に腸の動きを妨げたり刺激を強めたりする食品は控えるようにすると、残便感が軽減されることが期待できます。

おすすめの食品

- 食物繊維が豊富な食品(野菜・果物・豆類・全粒穀物 など)

便のかさを増やし、腸の蠕動運動をサポートします。 - 発酵食品(ヨーグルト・納豆・キムチ など)

善玉菌を増やし、腸内環境を整える働きがあります。 - 水分が多い食品(スープ・果物 など)

便が硬くなるのを防ぎ、スムーズな排出を助けます。

避けるべき食品

- 脂っこい食品(揚げ物・加工食品 など)

腸の動きを鈍らせたり、便を硬くしやすくする場合があります。 - 刺激の強い食品(アルコール・カフェイン など)

腸を過剰に刺激してリズムを乱すことがあるため、過剰摂取は控えましょう。

生活習慣の見直し(排便リズムの整え方)

腸は規則正しい生活リズムに大きく影響を受けます。

排便リズムを整えるためには、日常の生活習慣を見直すことが重要です。

規則正しい排便習慣

毎日、決まった時間にトイレへ行くようにすると、体が排便のタイミングを覚え、スムーズな排便が促されます。

特に朝食をしっかり摂ると、胃に食べ物が入った刺激で腸のぜん動運動が始まりやすくなるため、自然な便意が起こりやすくなるでしょう。

適度な運動の習慣化

ウォーキングや軽めのジョギングなど、有酸素運動を習慣にすると、腸の動きが活発になります。

デスクワークが多い方は1時間に1回ほど立ち上がって体を動かすだけでも、腸の活動を促す効果が見込めます。

忙しい日々でも、1日30分程度の運動を目標にしてみてください。

腸を活性化するストレッチ・マッサージ

腸の動きを活性化するために、ストレッチやマッサージを取り入れるのも有効です。

無理のない範囲で行い、継続することで残便感の軽減につながります。

お腹を時計回りにマッサージ

仰向けになり、へその周りを時計回りにゆっくりとマッサージすると腸の動きが刺激され、排便を促進しやすくなります。

腸内ガスの排出にも効果が期待でき、張りや重さを感じるときにもおすすめです。

- やり方の目安

- 仰向けになり、両膝を軽く立ててリラックスします。

- へその周辺を軽く押すように、時計回りに円を描きながらマッサージをします。

- 手のひら全体を使い、呼吸に合わせてゆっくりと回すイメージで行うとリラックス効果が高まります。

- 回数・時間の目安

1セットあたり 20~30秒 程度を目安に、3~5回 繰り返してみてください。

朝起きたときや寝る前に行うと習慣化しやすく、腸をより安定させることが期待できます。 - 注意点

強く押しすぎると痛みが出ることがありますので、心地よい程度の圧力で行いましょう。

体調が優れないときや生理中にお腹への刺激がつらい場合は、中断するか別の方法を試してください。

膝を抱えるストレッチ

仰向けで両膝を抱え、ゆっくりと胸に近づけるようにして深呼吸を繰り返すと、腸の圧迫が和らぎ、便の移動を助ける効果があります。

腰回りやお腹周りをリラックスさせるため、残便感の解消にもつながります。

- やり方の目安

- 仰向けになり、両膝を曲げて軽く抱えます。

- 息を吸いながら膝を胸に近づけ、吐きながらゆっくりと戻す動作を繰り返します。

- 腰や背中に痛みが出ないように、無理のない範囲で行うことが大切です。

- 回数・時間の目安

5~10回 を1セットとし、朝晩の2回程度行うと効果的です。

深呼吸を意識することで副交感神経が働きやすくなり、腸の緊張がほぐれてスムーズな排便をサポートします。 - 注意点

腰痛や膝に不安がある場合は、軽減できる姿勢や補助具を使い、痛みが生じない範囲で行ってください。

床が硬い場合はヨガマットや厚めのタオルを敷き、身体への負担を和らげる工夫をすると続けやすくなります。

残便感に効果的なサプリの活用

食生活や生活習慣を見直しても残便感が改善しにくい場合、サプリメントを活用して腸内環境を整える方法があります。

サプリは不足しがちな栄養素を補ったり、腸内の善玉菌を増やしたりすることで、排便をスムーズにする効果が期待できます。

ただし、あくまでも補助的な役割であるため、まずは基本的な食事・生活リズムを整えたうえで活用することが望ましいでしょう。

残便感に効果的なサプリとは?

残便感の原因に合わせて、サプリを選ぶことがポイントです。

腸内環境のバランスを整えたい場合はサイリウムなどの食物繊維を、便をやわらかくしたい場合はオリゴ糖を含むサプリメントというように、目的に合った種類を選ぶとより効果を実感しやすくなります。

サプリは薬ではないため、副作用のリスクは比較的低いとされていますが、体質によっては合わない場合もあります。

また、過剰摂取すると下痢や腹痛を引き起こす可能性があるため、摂取目安量を守ることが大切です。

医師や薬剤師に相談しながら取り入れると、安心して続けられるでしょう。

食物繊維サプリ

食物繊維には、水溶性と不溶性の2種類があります。

いずれも便のかさを増やし、腸内での移動をスムーズにするため、残便感の原因となる「出し切れない感じ」を緩和するサポートをしてくれます。

また、食物繊維は善玉菌の餌となり腸内の善玉菌を増やすことで、排便をスムーズにし、残便感を軽減する効果があります。

継続して摂取することで腸内細菌のバランスが整いやすくなり、残便感だけでなく便秘や下痢などのトラブルも改善しやすくなります。

ただし、即効性は期待しにくく、数日から数週間単位で続けることが望ましいとされています。

- 水溶性食物繊維

水に溶けるとゲル状になり、便をやわらかくする働きがあります。

イヌリンやグルコマンナン、難消化性デキストリンなどが代表的で、便秘気味で固い便が出にくい方に向いています。 - 不溶性食物繊維

水を吸収して膨らみ、便のかさを増やすことで腸のぜん動運動を促進します。

セルロースや小麦ふすま、オオバコ(サイリウム)などが多く含まれており、便が少なくて出にくい方に適しています。

食物繊維のサプリを摂取する際は、十分な水分補給を心がけることが大切です。

水分不足だと便がかえって硬くなり、逆効果になる可能性があるため注意しましょう。

オリゴ糖サプリ

オリゴ糖は、善玉菌のエサとなり、腸内環境を良好に保つ働きがあります。

ビフィズス菌などの善玉菌が増えることで、便の通過がスムーズになり、残便感の軽減につながる可能性があります。

甘味料として使われることも多く、普段の飲み物や料理に混ぜて摂りやすいのがメリットです。

ただし、腸が過敏になっている方は、オリゴ糖でかえってガスが発生しやすくなる場合があります。

少量ずつ試しながら、体に合った量を見極めていくとよいでしょう。

酵素・発酵食品系サプリ

酵素や発酵食品をベースにしたサプリは、腸内の消化活動を助けることで、便の排出をサポートするとされています。

酵素はたんぱく質などの栄養素を分解する働きを持ち、発酵食品由来の成分は善玉菌を増やすサポートをします。

これらのサプリを活用すると、食事で摂った栄養素が腸内で効率的に消化・吸収されやすくなるため、便の通過がスムーズになることが見込まれます。

ただし、製品ごとに含まれる酵素の種類や濃度が異なるため、自分の体質や目的に合うものを見極めることが大切です。

オオバコ(サイリウム)系サプリ

オオバコ(サイリウム)は、水分を含むと大きく膨らむ性質があり、便のかさを増やして腸の動きを促すことで知られています。

食物繊維サプリの一種でもありますが、特に「便を押し出す力」が高いとされ、硬くて出にくい便にも対応しやすいのが特徴です。

水と一緒に摂取することで、オオバコがゲル状になり、便をやわらかくして出しやすくしてくれます。

ただし、十分な水分を摂らないと逆に便が固まってしまい、かえって詰まりやすくなる恐れがあるため注意しましょう。

また、急激に摂取量を増やすとお腹が張る可能性があるため、少量から慣らしていくのがおすすめです。

便秘薬との違いと注意点

残便感を解消するための方法としてサプリを活用する方も多いですが、便秘薬を使用するケースもあるでしょう。

便秘薬は一時的に排便を促すために効果的な場合がありますが、使い方を誤ると腸の働きを乱してしまうことがあります。

ここでは、便秘薬の種類や注意点、サプリとの違いについて解説します。

便秘薬の種類と働き

便秘薬にはいくつかの種類があり、それぞれ作用機序や使用目的が異なります。

主なタイプは以下のとおりです。

刺激性下剤

大腸を直接刺激して腸のぜん動運動を活発にし、排便を促すタイプの薬です。

センノシド(センナ)や大黄 などが代表的な成分として知られています。

即効性がある反面、腸への刺激が強いため、連用すると腹痛や下痢を起こす可能性がある点に注意が必要です。

浸透圧性下剤

酸化マグネシウムや乳酸マグネシウムなど、腸内の水分量を増やすことで便を柔らかくし、排出を促進する薬です。

便が硬くなりがちな方に向いており、刺激性下剤に比べて副作用が少ないとされています。

しかし、過剰摂取すると下痢になったり、腎機能に不安がある場合はミネラルバランスを崩す恐れがあるため、用量には注意が必要です。

膨張性下剤

水分を吸収して膨らむ性質のある成分(食物繊維など)を含むタイプで、便のかさを増やして腸を刺激し、排便を促します。

オオバコ(サイリウム)由来のものなどがあり、自然な排便をサポートしてくれますが、水分摂取が不足すると逆に便が固まりやすくなるため、十分な水分補給が必要です。

その他

上記以外にも、浣腸や坐薬など肛門付近に直接作用させる方法もあります。

即効性がある反面、頻繁に使用すると痔を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。

便秘薬の使用時の注意点

便秘薬は一時的に排便をスムーズにするうえで有効ですが、使い方を誤ると腸に負担をかけることがあります。

- 長期連用を避ける

特に刺激性下剤は長期的に使用すると、腸が自力で動く力を失いやすくなる可能性があります。 - 用量・用法を守る

多く飲めば早く効くわけではありません。

過剰に摂取すると下痢や腹痛を起こすリスクが高まるため、必ず適切な用量を守りましょう。 - 医師や薬剤師への相談

ほかの薬との併用や持病の有無によって、便秘薬の選択や量を調整する必要がある場合があります。

自己判断での服用は避け、専門家のアドバイスを受けると安心です。

サプリと便秘薬の違い

サプリと便秘薬は、いずれも排便トラブルにアプローチする手段ではありますが、目的や作用の仕方が大きく異なる点に留意する必要があります。

サプリ

- 目的:腸内環境を整える、足りない栄養素を補う

- 効果実感までの期間:数日~数週間、継続が重要

- 副作用:少ないが、過剰摂取で下痢を招く場合も

- 特徴:あくまで補助的な役割なので、基本は食事や生活習慣の改善が前提

便秘薬

- 目的:速やかに排便を促す

- 効果実感までの期間:数時間~数日(種類による)

- 副作用:腹痛や下痢、腸への刺激など

- 特徴:緊急的に排便をうながすための手段。長期連用は避けるべき

残便感が強い場合でも、まずは食事・生活習慣の見直しやサプリの活用を検討し、それでも改善が見られない場合に一時的に便秘薬を取り入れるのがおすすめです。

腸をやさしく整えることを意識しながら、必要に応じて便秘薬を活用するスタンスが大切といえるでしょう。

残便感が続くときは医療機関の受診を検討

日常的な食事や生活習慣の見直し、サプリの活用などを行っても残便感が長く続く場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。

特に、血便や腹痛を伴う、便の形状や色が明らかに変化しているなどの症状がある際は、消化器内科や内科などの専門医に相談し、必要に応じて検査を受けてください。

残便感の背後には、過敏性腸症候群や痔、大腸がんなどの病気が隠れている可能性もあり、不安を抱えたまま放置すると症状が悪化したり、治療の機会を逃したりするおそれがあります。

早期発見・早期対策によって安心して日常生活を送るためにも、気になる症状があるときは医療機関で診察を受けましょう。

【まとめ】残便感を解消してスッキリした毎日へ

残便感は、食生活の乱れやストレス、運動不足などが原因で起こりやすい症状です。

まずは食物繊維や水分をしっかり摂るなど、日常的な習慣を見直すことが重要となります。

腸を活性化するストレッチやマッサージ、必要に応じたサプリの活用によって、排便をスムーズにして残便感を軽減することが期待できます。

ただし、長期間にわたって症状が続いたり、血便や腹痛などの異変を伴う場合は、早めに医療機関で診察を受けるようにしましょう。

適切な対策と検査を行い、原因を正しく把握することで、安心して毎日を過ごせるようになります。

便秘腹痛

便秘と腹痛の関係とは?

便秘が続くと、腸内に便やガスが溜まり、腸が圧迫されることで腹痛を引き起こします。

腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が低下すると、便の排出が滞り、腸内環境が悪化しやすくなるのが特徴です。

その結果、腸の膨張や炎症が起こり、違和感や痛みを伴うことがあります。

便秘による腹痛は、鈍い痛みや圧迫感、張りを感じることが一般的ですが、場合によっては鋭い痛みが生じることもあります。

また、ガスの発生が影響することも多く、腸内にガスが溜まることで痛みが増すケースも少なくありません。

ここでは、便秘による腹痛のメカニズム、ガス溜まりとの関係、さらには他の病気との違いについて詳しく解説します。

便秘による腹痛の仕組み

便秘症腹痛は、便やガスが腸内に長時間滞留し、腸が圧迫されることで発生します。

本来、腸は蠕動運動によって便をスムーズに送り出します。

しかし、この動きが鈍くなると便が停滞し、徐々に硬くなることで腸の壁を刺激し、痛みが生じるのです。

また、腸内の発酵によってガスが発生しやすくなり、それが腸を膨張させることで、腹部に強い圧迫感を与えることもあります。

このように、便秘による腹痛は、腸の動きが鈍くなることで起こる複合的な問題だといえるでしょう。

便秘とガス溜まりの影響

便秘が続くと、腸内にガスが過剰に蓄積し、お腹の張りや痛みの原因になります。

通常、腸は蠕動運動によってガスを排出しますが、便秘によってその動きが鈍るとガスが腸内に溜まり続け、腹部の膨満感や不快感を引き起こします。

特に、食後や夜間に症状が悪化しやすく、長時間続くことで日常生活にも支障をきたすことがあります。

ガス溜まりを防ぐためには、腸内環境を整え、規則正しい排便リズムを維持することが重要です。

便秘が原因の腹痛とその他の病気の違い

便秘による腹痛は、鈍く持続的な痛みやお腹の張りが特徴です。

食後や排便の直前に痛みを感じることが多く、排便後に症状が軽減するケースが一般的でしょう。

しかし、以下のを伴う場合は注意が必要です。

- 突然の強い痛み

- 発熱

- 血便

- 吐き気

腸閉塞や大腸憩室炎、過敏性腸症候群(IBS)などの疾患が関係している可能性もあります。

このような症状が見られる場合は、自己判断せず、速やかに医療機関を受診してください。

便秘による腹痛の主な原因

便秘症腹痛の原因は、以下のような生活習慣の影響が大きいとされています。

- 食生活の乱れ

- 運動不足

- ストレス

これらの要因を理解し、適切に対策を取ることで症状の改善が期待できます。

食生活の乱れ

便秘症腹痛の大きな要因のひとつが、食生活の乱れです。

特に、食物繊維や水分の不足は腸の働きを低下させ、便秘を引き起こしやすくなります。

不溶性食物繊維(野菜・豆類・全粒穀物)は便のかさを増やし、腸の動きを促進します。

一方、水溶性食物繊維(果物・海藻・オートミール)は便を柔らかくし、スムーズな排便を助けます。

どちらもバランスよく摂取することが大切です。

また、十分な水分を摂らないと便が硬くなり、腸内で移動しにくくなります。

特に朝起きた際にコップ一杯の水を飲むと、腸を刺激し、排便が促されやすくなります。

さらに、極端なダイエットや脂質制限も便秘の原因になるため、適度な脂質摂取も意識しましょう。

運動不足と腸の働きの低下

運動不足も便秘の大きな原因のひとつです。

適度な運動は腸の蠕動運動を促進し、スムーズな排便を助けます。

特に、腹筋が低下すると、排便時に必要な力が不足し、便秘が悪化する傾向があります。また、デスクワークなどで長時間座りっぱなしの生活を続けると、腸の動きが鈍くなり、便秘になりやすくなるでしょう。

腸の働きを活発にするためには、ウォーキングやストレッチ、軽い筋トレを習慣に取り入れることが効果的です。こうした日々の工夫が、便秘予防につながります。

ストレスと自律神経の影響

ストレスも便秘の大きな要因です。

腸の動きは自律神経によってコントロールされており、強いストレスを受けると交感神経が優位になり、腸の動きが鈍くなります。

反対に、副交感神経が優位になると腸がリラックスし、排便がしやすくなります。

ストレスを軽減し、リラックスできる時間を確保することが、腸の健康維持には欠かせません。

妊娠やホルモンバランスの変化

特に女性は、ホルモンバランスの変化によって便秘になりやすい傾向があります。

妊娠中は黄体ホルモンの影響で腸の動きが低下し、便秘がちになることが少なくありません。

また、生理前後のホルモン変動により腸のリズムが乱れ、便秘になることもあります。

更年期にはホルモンバランスが不安定になることで、便秘が悪化しやすくなるでしょう。

こうしたホルモン変化による便秘には、適切な食事や運動を取り入れ、腸内環境を整えることが大切です。

自身の体のリズムを理解し、無理のない方法で腸を整えていきましょう。

便秘による腹痛を和らげる方法

便秘による腹痛を和らげるためには、食事の見直しや適度な運動、腸のマッサージなど、日常生活でできる工夫が重要です。

即効性のある方法と、長期的な改善につながる習慣の両方を意識し、バランスよく取り入れることが大切です。

食生活の改善

便秘を解消するためには、まず食事を見直すことが基本です。

特に食物繊維を十分に摂取することで、腸内環境を整えやすくなります。

不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸を刺激して排便を促します。

一方、水溶性食物繊維は便を柔らかくし、スムースな排泄をサポートします。

どちらもバランスよく摂ることが重要です。

オリゴ糖の積極的な活用もいいでしょう。オリゴ糖は便に水分を与えます。

これにより便の水分量が増しスムーズな排便をサポートしてくれます。

発酵食品も腸内環境を改善するのに役立ちます。

ヨーグルトや納豆、キムチなどに含まれる乳酸菌やビフィズス菌が腸の働きを活発にし、排便をスムーズにする効果が期待できます。

また、水分不足は便秘を悪化させる要因の一つです。

特に朝起きた直後にコップ一杯の水を飲むことで、腸の動きを促し、自然な排便をサポートできます。

腸を刺激するストレッチ・マッサージ

運動は腸の蠕動運動を活発にし、便秘解消におすすめです。

ウォーキングや軽いジョギングを習慣にすることで、腸の動きがスムーズになり、自然な排便が促されます。

ヨガやストレッチも腸を刺激し、腸内のガス溜まりを解消する効果があります。

また、腸マッサージも効果的な方法です。

おへその周りを優しく「の」の字を描くようにマッサージすると、腸の動きを刺激できます。

特に便秘が続いているときには、入浴時や寝る前に行うとリラックス効果も加わり、より効果が期待できるでしょう。

便秘解消に効果的なツボ押し

ツボを刺激することで腸の動きを促し、排便をスムーズにすることができます。

おへそから指3本分外側にある「天枢(てんすう)」は、腸の働きを整えるツボとして知られています。

また、腰の中央付近にある「大腸兪(だいちょうゆ)」を刺激すると、腸の蠕動運動が活性化しやすくなります。

ツボ押しは強く押しすぎず、心地よい程度の力加減で行うことが大切です。

毎日の習慣として取り入れることで、腸の調子を整えやすくなります。

サプリメントで便秘対策

便秘解消には、食事の見直しが基本ですが、補助的にサプリメントを活用するのも有効です。

特に、食物繊維とオリゴ糖を含むサプリメントは腸内環境を整え、スムーズな排便をサポートします。

食物繊維のサプリメントには、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方が含まれるものが理想的です。

不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸を刺激して排便を促します。

一方、水溶性食物繊維は便を柔らかくし、腸内の善玉菌の働きを助ける効果があります。

これらをバランスよく摂ることで、自然な排便が期待できます。

オリゴ糖は腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境の改善に役立ちます。

特に、ビフィズス菌を増やす作用があるガラクトオリゴ糖やフラクトオリゴ糖は、便秘解消に効果的です。

オリゴ糖は便に水分を与える働きもあり、硬い便が排出しやすくなる助けとなります。

便秘対策サプリメントを選ぶ際には、成分のバランスや安全性を確認することが重要です。

食物繊維とオリゴ糖の組み合わせに加え、乳酸菌や消化酵素を含むものも選択肢の一つです。

ただし、サプリメントはあくまで補助的なものであり、食生活の改善と併用することが大切です。

便秘薬の危険性と正しい使い方

便秘薬は即効性があるため、つい頼りたくなることがあります。

しかし、長期間の使用は腸の機能低下を招くリスクがあるため、適切に使用することが重要です。

便秘薬の種類と特徴

便秘薬にはさまざまな種類があります。刺激性下剤は腸を直接刺激して排便を促しますが、長期間の使用は腸の機能低下につながることがあります。

一方、浸透圧性下剤は腸内の水分量を増やし、便を柔らかくする働きがあります。

比較的安全ですが、適量を守ることが大切です。

漢方薬は体質改善を目的としており、腸の動きを緩やかに整えるものが多いです。

即効性は低いものの、体に優しく便秘の根本的な改善を目指す場合に適しています。

長期間の使用が引き起こすリスク

便秘薬の乱用は、腸の自然な蠕動運動を鈍らせ、薬がないと排便できなくなる「下剤依存」のリスクを高めます。

特に刺激性下剤は、使い続けることで腸が自力で動かなくなる可能性があるため注意が必要です。

また、マグネシウム系の下剤を過剰に摂取すると、電解質バランスが乱れ、体調不良を引き起こすこともあります。

下剤を使用する場合は、医師や薬剤師の指導を受けながら適切に活用することが大切です。

便秘薬の正しい使い方と注意点

便秘薬を使用する際は、まず生活習慣の改善を優先することが基本です。

食事や運動で腸の働きを整え、それでも改善しない場合に限り、短期間での使用を心がけましょう。

また、便秘薬の種類によって効果やリスクが異なるため、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

市販薬を選ぶ際は、医師や薬剤師に相談し、適切な用量を守るようにしてください。

便秘薬は正しく使えば有効ですが、乱用するとかえって腸の健康を損ねることにつながるため、慎重に取り扱うことが必要です。

便秘と腹痛を予防する生活習慣

便秘による腹痛を繰り返さないためには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。

腸内環境を整え、規則正しい排便リズムを身につけることで、便秘を予防しやすくなります。

ここでは、腸の健康を維持するための具体的な生活習慣について紹介します。

毎日の腸活習慣

腸の働きを整えるには、食事・運動・ストレス管理の3つの要素が重要です。

まず、食生活では食物繊維をしっかり摂り、発酵食品を取り入れることで腸内細菌のバランスを整えることができます。

また、十分な水分補給も忘れずに行いましょう。

適度な運動も便秘の予防に効果的です。

ウォーキングや軽いストレッチを習慣化することで、腸の動きを促進できます。

特に、腹筋を鍛えることで腸の蠕動運動を助け、スムーズな排便につながります。

ストレスが腸の動きを妨げることもあるため、リラックスできる時間を確保することも重要です。

深呼吸や趣味の時間を持つことで、自律神経のバランスを整え、腸の働きを改善することができます。

便秘になりにくい体を作るためのポイント

便秘を予防するためには、腸の調子を整えるための習慣を意識することが大切です。

特に、朝食をしっかり摂ることは腸を刺激し、自然な排便を促す効果があります。

起床後すぐにコップ1杯の水を飲むのも、腸の活動を活発にするのに役立ちます。

また、就寝前の腸マッサージも便秘予防に効果的です。

お腹を優しくマッサージすることで腸の動きを促し、翌朝の排便がスムーズになることがあります。

食事・運動・ストレス管理を意識し、腸の健康を維持することで、便秘による腹痛を防ぐことができます。

これらの習慣を継続することで、腸内環境が整い、自然なリズムでの排便がしやすくなるでしょう。

まとめ:便秘の腹痛は早めの対策が重要!

便秘による腹痛を防ぐためには、日々の生活習慣が大きく影響します。

食生活を整え、適度な運動を取り入れ、ストレスを管理することで、腸の健康を維持することができます。

また、サプリメントや便秘薬を使用する場合は、正しい知識を持ち、適切に活用することが大切です。

特に便秘薬は、乱用すると腸の機能が低下するリスクがあるため、短期間の使用に留めるようにしましょう。

便秘を放置すると、慢性的な腹痛や腸内環境の悪化を引き起こすことがあります。

症状が続く場合は、医師に相談し、適切な治療を受けることも検討しましょう。

日々の習慣を見直し、便秘のない健康な生活を目指しましょう。

便が硬い

便が硬いとは?

便が硬い状態とは、便の水分が少なくなり、排出が困難な便のことを指します。

正常な便は適度な水分を含み、スムースに排出されますが、水分が不足すると硬くなり、排便時に強く力む必要が生じるでしょう。

この状態が続くと、痔や裂肛などのトラブルを引き起こす原因になります。

便が硬い状態の特徴

便が硬い場合、以下のような特徴が見られます。

- 形状がコロコロしている

- 太く硬く、排便時に痛みを伴う

- 排便時に強く力む必要がある

- 排出後にすっきり感がない

これらの状態が頻繁に続く場合、便が硬くなりやすい生活習慣や体質が関係している可能性があります。

適切な対策を取ることが大切です。

便が硬いことが引き起こす健康リスク

便が硬い状態が続くと、健康にさまざまな影響を及ぼします。

排便時の負担が増すことで肛門周辺の疾患が発生しやすくなるほか、腸内環境の悪化や腹圧の上昇による体調不良につながることもあるでしょう。

痔や裂肛

硬い便が肛門を刺激し、出血や痛みを引き起こすことがあります。

特に裂肛は、排便時の強い痛みが特徴です。

症状が悪化すると排便を避けるようになり、さらに便が硬くなる悪循環に陥ることも考えられます。

腸内環境の悪化

便が硬く腸内に長く滞留すると、悪玉菌が増え、腸内環境が乱れる原因になります。

その結果、ガスが溜まりやすくなり、お腹の張りや不快感を感じることが多くなるでしょう。

また、腸内環境の悪化は便秘の慢性化につながる要因にもなります。

腹圧の上昇

便が硬いと排便時に強く力むため、腹圧が高まり、血圧の上昇や脱肛のリスクが高まります。

特に高齢者では、脳血管疾患のリスクも考慮しなければなりません。

排便時の強いいきみが続くと、心血管系に負担がかかり、最悪の場合、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすこともあります。

便が硬いことによる支障

便が硬い状態が続くと、日常生活にもさまざまな影響を及ぼします。

排便のリズムが乱れたり、不快感が続いたりすることで、ストレスや体調不良を招く可能性があるでしょう。

排便の時間が長くなる

便が出にくくなるため、トイレに長時間こもることが増えます。

その結果、仕事や生活のリズムが乱れやすくなります。

特に朝の時間帯に排便する習慣がある場合、トイレで過ごす時間が長くなり、出勤や通学の準備が遅れることも考えられます。

排便の不快感が続く

便を出し切れない感覚や、排便後のすっきりしない状態が続くと、ストレスを感じやすくなります。

こうした状態が慢性化すると、排便自体を苦痛に感じるようになり、便秘の悪化につながることもあるでしょう。

お腹の張りや不快感が増す

硬い便が腸内に留まりやすくなり、ガスが溜まりやすくなります。

その結果、お腹の張りや膨満感を引き起こし、食欲不振や胃の不快感につながることも少なくありません。

さらに、腸の動きが鈍くなることで、消化不良や栄養の吸収効率が低下することも考えられます。

便が硬くなる主な原因とは

便が硬くなる原因には、食生活の乱れや水分不足、腸の働きの低下、ホルモンバランスの変化など、さまざまな要因が関係しています。

これらの要因が単独または複数組み合わさることで、便の水分量が減少し、排出しづらくなることがあります。

ここでは、便が硬くなる主な原因について詳しく解説します。

食物繊維や水分不足による便の硬化

便の水分量を保つために重要な役割を果たすのが、食物繊維と水分です。

これらが不足すると、便が乾燥し、硬くなるリスクが高まります。

水溶性食物繊維の不足

水溶性食物繊維は水分を保持し、便を柔らかくする役割を持っています。

これが不足すると、便が乾燥して硬くなりやすくなります。

特に、野菜や果物の摂取量が少ないと、水溶性食物繊維の不足が起こりやすくなります。

不溶性食物繊維の過剰摂取

不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸の動きを刺激しますが、摂りすぎると便の水分が奪われ、硬くなることがあります。

特に、水分が不足している状態で過剰に摂取すると、腸内で便が詰まりやすくなる可能性があります。

水分不足

便の水分量が減ると、腸内での水分吸収が進み、便が硬くなります。

水分摂取量が少ないと、便が腸内に長くとどまることでさらに水分が失われ、排出しにくくなります。

腸内の水分保持能力と便の硬さ

腸は便の水分量を調整する役割を持っていますが、この働きが乱れると便が硬くなる要因となります。

腸の蠕動運動の低下

腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が弱まると、便の移動が遅くなり、腸内で余分な水分が吸収されやすくなります。

これにより、便が乾燥し、硬くなる可能性が高まります。

腸内細菌のバランスの乱れ

腸内の善玉菌が減少し、悪玉菌が増えると、便の水分保持能力が低下します。

腸内環境の乱れは、便の性状や排便のリズムにも影響を与えやすくなります。

加齢による腸の変化

年齢とともに腸の働きが変化することで、便が硬くなりやすくなります。

特に高齢者では、腸の動きや水分保持能力の低下が影響しやすくなります。

蠕動運動の低下

加齢によって腸の筋力が低下すると、便の移動が遅くなり、水分が過剰に吸収されることで便が硬くなりやすくなります。

水分摂取量の減少

高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、結果的に水分摂取量が少なくなり、便の硬化を招くことがあります。

妊娠やホルモン変化が便に与える影響

ホルモンバランスの変化によって腸の動きが影響を受け、便が硬くなることがあります。

妊娠中のホルモン変化

妊娠すると黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌が増加し、腸の蠕動運動が抑制されやすくなります。

そのため、便が腸内に長くとどまり、水分が過剰に吸収されることで硬くなります。

更年期の影響

更年期には女性ホルモンの分泌が減少し、それに伴い腸の動きが鈍くなり、便秘や便の硬化が起こりやすくなります。

運動不足と便の硬化

運動不足は腸の働きを低下させ、便が硬くなる要因の一つです。

腸の蠕動運動の低下

運動によって腸が刺激されることで、蠕動運動が活発になります。

しかし、日常的な運動量が少ないと腸の動きが鈍くなり、便が硬くなりやすくなります。

腹筋の低下

排便時には腹筋の力も重要な役割を果たしますが、運動不足によって腹筋が弱くなると、便を押し出す力が低下し、排便が困難になりやすくなります。

便の硬さ別 タイプ別アプローチ法

便の硬さにはいくつかのタイプがあり、それぞれ異なる原因によって発生します。

適切な対策を取ることで、便の硬さを調整し、スムーズな排便につなげることができます。

ここでは、代表的な3つのタイプの便の硬さに応じた解消法を紹介します。

【詰まり型】大腸内で便が動かない人の対策

詰まり型は、腸の蠕動運動が低下し、便が大腸内で長時間とどまることで排出がスムーズに進まないタイプです。

食物繊維の摂取バランスが崩れていたり、腸の動きが鈍くなっていたりすることで発生します。

食事のポイント

- 水溶性食物繊維を意識的に摂る

海藻類・オートミール・納豆・果物など - 腸内環境を整える発酵食品を取り入れる

ヨーグルト・キムチ・味噌・ぬか漬けなど

サプリの活用

- オリゴ糖を含むサプリ

オリゴ糖には腸内の水分を引き寄せ、便を柔らかくする作用があるため、腸の動きが鈍くなっている人に効果的です。

生活習慣の改善

- 朝起きたらコップ1杯の水を飲み、腸を刺激する

- 規則正しい食生活を心がける

- ウォーキングやストレッチで腸の動きを活性化させる

【乾燥型】コロコロ便が続く人の対策

乾燥型は、水分不足や腸内環境の悪化によって便がカチカチに固まり、小さくコロコロとした便になりやすいタイプです。

特に水分摂取が不足している人に多く見られます。

食事のポイント

- 水分をたっぷり含む食品を取り入れる

スープ・ゼリー・豆腐・納豆など - 腸内の水分保持力を高める発酵食品を摂取する

ヨーグルト・乳酸菌飲料・ぬか漬けなど

サプリの活用

- オリゴ糖サプリ

オリゴ糖は腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えて便を柔らかくする働きがあります。

継続することで腸の水分保持力を高め、自然な排便を促すのに役立ちます。 - サイリウムを含むサプリ

腸内の善玉菌が減少すると、悪玉菌の働きが強まり、便が乾燥しやすくなります。善玉菌の餌となるサイリウム(食物繊維)を補うことで腸内環境が整い、便のかさを増し、オリゴ糖サプリメントと併用することで水分が適度に保持されるようになり、便の硬さが改善しやすくなります。

生活習慣の改善

- こまめな水分補給を意識する(1日1.5~2Lが目安)

- 入浴やストレッチで腸を温め、リラックスする時間をつくる

【直腸型】力んでも便が出にくい人の対策

直腸型は、便が肛門付近まで来ているのに排出が困難になるタイプです。

便の量が少なかったり、骨盤底筋の働きが弱くなっていたりすることが原因となることが多いでしょう。

食事のポイント

- 便のかさを増やす不溶性食物繊維を適度に摂る

玄米・全粒粉パン・豆類・根菜類など - 便を滑りやすくする良質な油分を取り入れる

オリーブオイル・アボカドなど

サプリの活用

- 食物繊維サプリ(不溶性・水溶性のバランスが取れたもの)

便のかさを増やし、直腸までスムーズに送り込むためには、不溶性食物繊維が適度に含まれているサプリが役立ちます。

水溶性食物繊維もバランスよく含まれているものを選ぶと、便が硬くなりすぎず、排出しやすくなるため、便秘のタイプに合わせて選ぶのがポイントです。 - オリゴ糖を含むサプリ

直腸型の人は、便が腸内に長くとどまりすぎる傾向があるため、オリゴ糖で水分を保持しつつ、腸の動きを促すことで、よりスムーズな排便が期待できます。

生活習慣の改善

- 排便時の姿勢を見直し、膝の位置を少し高くする(踏み台を活用)

- スクワットや骨盤底筋トレーニングを取り入れる

便秘薬の役割と使用時の注意点

便が硬くなり、自然な排便が困難な場合、一時的な対策として便秘薬を使用することがあります。

しかし、便秘薬はあくまで補助的なものであり、便秘の根本的な改善には食事や生活習慣の見直しが不可欠です。

ここでは、便秘薬の種類と便の硬さへの影響、使用時の注意点、サプリとの使い分けについて解説します。

便秘薬の種類と便の硬さへの影響

便秘薬にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる作用を持っています。

便の硬さにどのような影響を与えるのかを理解し、適切に選ぶことが重要です。

浸透圧性下剤(酸化マグネシウム・クエン酸マグネシウムなど)

浸透圧性下剤は、腸内に水分を引き寄せ、便を柔らかくする働きがあります。

特に、水分不足によって便が硬くなり、排出しにくくなっている場合に適しています。

酸化マグネシウムやクエン酸マグネシウムは、腸の水分を保持し、便の水分量を増やすことで排便をスムーズにします。

比較的穏やかに作用するため、長期間の使用が可能ですが、腎機能が低下している方は、体内にマグネシウムが蓄積するリスクがあるため注意が必要です。

刺激性下剤(センナ・ダイオウ・ビサコジルなど)

刺激性下剤は、腸の蠕動運動を刺激し、便を押し出す作用を持つ便秘薬です。

腸の動きが低下している場合や、便秘が長期間続いている場合に使用されます。

センナやダイオウは生薬由来の成分で、大腸を刺激して排便を促します。

一方、ビサコジルなどの合成成分は、腸の神経を刺激し、腸の運動を活発にする作用があります。

即効性があるため、頑固な便秘には有効ですが、長期使用すると腸が刺激に慣れ、自力での排便が難しくなる可能性があります。

浸潤性下剤(DSS(ジオクチルソジウムスルホサクシネート)など)

浸潤性下剤は、便の表面を軟化させ、滑らかにすることで排便をスムーズにする便秘薬です。

便が肛門付近で硬くなり、出しにくくなっている場合に適しています。

DSS(ジオクチルソジウムスルホサクシネート)は、便の表面張力を低下させることで、腸内での水分の浸透を促し、硬くなった便をやわらかくします。

作用が穏やかで即効性は低いものの、便の乾燥を防ぐ効果が期待できるでしょう。

坐薬・浣腸(グリセリン・炭酸水素ナトリウムなど)

坐薬や浣腸は、直腸内にある便を直接排出しやすくするために使用される便秘薬です。

便が長時間とどまり、自然な排便が困難な場合に利用されることが多いです。

グリセリン坐薬は直腸を刺激し、排便反射を引き起こすことで、短時間での排便を可能にします。

また、炭酸水素ナトリウムを含む浣腸は、腸内で炭酸ガスを発生させ、腸を刺激して排便を促します。

即効性があるため、排便が難しいときには有効ですが、頻繁に使用すると直腸の感受性が低下し、自然な排便が難しくなるため、常用は避けるべきです。

便秘薬を使う際の注意点

便秘薬は一時的に排便を促すために有効ですが、誤った使い方をすると腸の働きが鈍くなる可能性があります。

正しく使用するためには、以下の点を押さえておきましょう。

長期間の使用を避ける

刺激性下剤を継続的に使用すると、腸の蠕動運動が低下し、薬がなければ排便できない状態になりやすくなります。

便秘が慢性化する恐れがあるため、できるだけ自然な排便を促すことが大切です。

便の状態に合った薬を選ぶ

便秘薬にはさまざまな種類があり、それぞれ作用の仕方が異なります。

水分不足で便が硬くなっている場合は、腸内の水分量を増やす浸透圧性下剤が適しています。

一方で、腸の動きが鈍く、便がスムーズに運ばれない場合は、刺激性下剤を使用することが考えられます。

生活習慣の改善を優先する

便秘薬はあくまで補助的なものであり、根本的な改善には食生活の見直しやサプリメントの活用が必要です。食物繊維や発酵食品を意識的に取り入れることで、腸内環境が整い、自然な排便が促されるでしょう。

適度な運動や十分な水分補給も、腸の動きを活発にするために欠かせません。

医師の指導を受けるべきケース

持病がある方や妊娠中の方は、自己判断で便秘薬を使用するのではなく、医師に相談したうえで適切な対応をとることが望ましいです。

服用中の薬との相互作用がある場合や、体調に影響を及ぼす可能性も考えられるため、安全に使用するための判断が必要となります。

便秘薬とサプリの違いと使い分け

便秘の解消には、便秘薬とサプリメントのどちらを活用するかを考える必要があります。

両者には異なる役割があり、適切に使い分けることが大切です。

便秘薬は即効性があるため、何日も排便がない場合や強い不快感を感じるときに、一時的な対処として利用されます。

ただし、長期間の使用は腸の働きを低下させる可能性があるため、できるだけ控えることが望ましいでしょう。

一方、サプリメントは腸内環境を整え、便の状態を改善することを目的としています。

継続的に摂取することで腸の機能が安定し、自然な排便が促されるようになります。

即効性は期待できませんが、根本的な便秘の改善につながるため、長期的な対策として適しています。

便秘薬は「緊急時の対策」として考え、普段の生活ではサプリメントを活用しながら腸の健康を維持することが重要です。

まとめ

便が硬くなる原因には、水分不足や食物繊維の摂取量の偏り、腸の働きの低下などが挙げられます。

便秘を防ぐためには、日頃から食事や水分補給に気を配り、生活習慣を整えることが欠かせません。

便秘薬は即効性があるものの、根本的な解決にはなりません。

腸内環境を改善するためには、サプリメントを活用しながら、便の水分量を適切に保つことが重要です。

また、適度な運動や排便のリズムを整えることで、自然な排便が促されるでしょう。

腸の健康を意識し、便が硬くならない生活習慣を続けることで、快適な日常を維持できます。

ビタミンA

ビタミンAは、脂に溶けやすく水に溶けにくい脂溶性ビタミンのひとつです。

ビタミンAはその構造の違いにより「レチノール」「レチナール」「レチノイン酸」に分類されます。

レチノールが体内に入ると、代謝によって形が変わっていきますが、その最終形が「レチノイン酸」です。

植物に含まれるβ-カロテンなどのカロテノイド類は、摂取すると、小腸上皮細胞でビタミンAに変換されるのでプロビタミンA(ビタミンA前駆体)と呼ばれ、ビタミンAの仲間に分類されます。

ビタミンAの主な働きとそのメカニズム

視覚機能を守る

ビタミンAは目の健康を保つロドプシンというタンパク質の生成に必要です。

暗い場所での視覚機能を支えるため、不足すると「夜盲症」など視覚障害の原因となります。

皮膚や粘膜の保護

皮膚や粘膜は、外部からの異物侵入を防ぐ重要なバリアです。

ビタミンAが十分にあることで、このバリア機能が強化され、乾燥肌や炎症、感染症のリスクが軽減します。

免疫力の向上

免疫細胞の働きを助け、風邪や感染症への抵抗力を高めます。

特に季節の変わり目や冬場など、病気のリスクが高まる時期には重要です。

ビタミンAの摂取量について

厚生労働省は成人男女のビタミンAの耐容上限量を2700㎍RAE/日としています。

RAE=レチノール活性当量のことでビタミンAの効力を示します。

今では使用されなくなった1IU(国際単位)はレチノール活性当量0.3μgRAEに相当します。

例:10,000IU=3,000μgRAE

ビタミンAを含む食品と摂取のポイント

動物性食品

以下の食品は、効率よくビタミンAを摂取するための優れた選択肢です:

- ●豚のレバー(生、100gあたり13,000μgRAE)

- ●うなぎ蒲焼、白焼き(100gあたり1,500μgRAE)

- ●鶏のレバー(生、100gあたり1,100μgRAE)

- ●卵黄(生、100gあたり690μgRAE)

植物性食品

緑黄色野菜には、ビタミンAの前駆体であるβ-カロテンが多く含まれています。

これらの食品は体内で必要に応じてビタミンAに変換されます:

- ●モロヘイヤ(生、100gあたり840μgRAE)

- ●にんじん( 生、100gあたり720μgRAE)

- ●ほうれん草(生、100gあたり350μgRAE)

にんじんやほうれん草は油と一緒に調理することで吸収率がさらに向上します。

例えば、炒め物やオイルをかけたサラダにするのがおすすめです。

- ●にんじん(皮なし油炒め、100gあたり1,000μgRAE)

- ●ほうれん草(油炒め、100gあたり630μgRAE)

- ●モロヘイヤ

サプリメントでの摂取は効果的?

食品から摂るのが理想的ではありますが、食事で十分に補えない場合には、サプリメントも有効な選択肢です。

特に以下のような場合に役立ちます。

- ●偏食傾向がある

- ●食事量が少ない

- ●妊娠中や授乳中で栄養素の必要量が増加している

ビタミンAの不足と過剰摂取を防ぐために

不足した場合生じること

ビタミンAが不足すると以下のような問題が生じることがあります。

- ●視覚の低下

夜間視力が悪くなる「夜盲症」が典型的です。 - ●肌や粘膜の乾燥

乾燥による肌荒れや感染症のリスクが増加します。 - ●免疫力の低下

病気にかかりやすくなり、回復も遅れる場合があります。

過剰摂取を防ぐために

一方で、過剰摂取にも注意が必要です。

後述の通り、ビタミンA=レチノールの形で摂取し、かつ厚生労働省の耐用上限を守る限り、わたしたちの経験上も大きな問題は起こっていませんので、ぜひ、サプリメントの裏ラベルよく見て、ビタミンAの1日量が厚生労働省の成人男女の耐用上限(2,700μgREA)以下のものを選択することが大切です。

ビタミンAについて巷間言われる懸念点

ビタミンAに関しては、過剰症や妊娠期の女性の過剰摂取での催奇性などが取り沙汰される栄養素で、ネット情報など見て、ご心配になるのも無理はありません。

とはいえ、日本人のほとんどが食事だけでは脂溶性ビタミンのAやD、E、Kといった脂溶性ビタミンは補いきれていないのが現状ですので、ぜひ積極的に摂ってもらいたい栄養素です。

一口にビタミンAと言っても種類があります。

ビタミンAは「レチノール」「レチナール」「レチノイン酸」の総称です。

また、植物に含まれる「β-カロテン」は、摂取すると、小腸上皮細胞でビタミンAに変換されるのでプロビタミンA(ビタミンA前駆体)と呼ばれ、ビタミンAの仲間に分類されます。

これらの中で過剰症が取り沙汰されて身体に影響するのはビタミンAの中のレチノイン酸です。

通常、経口で摂取したものは、身体の中で厳密にそれぞれの形態が管理される仕組みがあります。

自然な食材の中では、レチノイン酸の形では存在していません。

レチノールよりもっと手前の形態で存在します。

緑黄色野菜では、たとえばβカロテン、レバーなどでは貯蔵型のレチニルエステルといった形態です。

このように普通に食材から摂取したものは、腸の消化吸収に任せておけば、ほぼ過剰症の心配はしなくて良いと言われています。

変換の流れは、

βカロテン、レチニルエステル(ビタミンAの貯蔵型)↔️レチノール↔️レチナール➡️レチノイン酸

身体の中ではこのように変換されますが、レチノイン酸まで行くと可逆性がありません。

(レチノールからレチナールへの変換は可逆的ですが、レチナールからレチノイン酸への変換は不可逆的です。)

レチノイン酸は、細胞の成長・分化や遺伝子調節を通じて、皮膚や体の健康維持に欠かせない物質で、がんの治療にも使われるように大事な役割を持っています。

いっぽうで、最近ではニキビや美肌の治療にレチノイン酸が使用されていますが、妊娠中はこれらの薬剤は禁止となっています。

これまで述べてきたように、身体の中の調節作用に任せれば、サプリメントでビタミンA=レチノールの形で厚労省の耐用上限を守って摂取する限り、過剰症の心配はほぼないと、わたしたちの20年以上に及ぶ医療用サプリメント製造の経験からも言えます。

また、脂溶性ビタミンがどれか一つだけ突出して足らなくなるいうことは考えにくいので、ビタミンAやD、E、Kの脂溶性ビタミンはぜひ同時に摂取することをおすすめします。

もし、ビタミンAを含む脂溶性ビタミンの摂取に不安を覚える場合は、厚労省の耐容上限量を守って摂取してみてください。

ビタミンE

ビタミンEは、美容や健康を維持するために重要な栄養素として有名です。

わたしたちの経験上、ビタミンEに興味を持たれるのは、男性よりも圧倒的に女性です。

ビタミンEの作用の中でも、特に抗酸化作用が注目されており、体内の細胞を酸化ストレスから守る働きが女性たちの琴線に触れるのだと思います。

ここでは、ビタミンEの基本的な特性から、健康や美容への効果、効率的な摂取方法までを詳しく解説していきます。

ビタミンEとは?

ビタミンEは脂溶性(脂に溶ける)ビタミンに分類される栄養素で、4種(α、β、γ、δ)のトコフェロールと、4種(α、β、γ、δ)のトコトリエノールの合計8種類の化合物(同族体とも言います)の総称です。

トコフェロールとトコトリエノールの違いは分子構造上の炭素結合が一重(トコフェロール)か二重(トコトリエノール)になっているかで区別されます。

トコフェロールとは簡単に言うと、持続性のある作用効果が続く性能を持ちます。

トコトリエノールとは簡単に言うと、即効性のある作用効果がすぐに現れる性質を持っています。

二重の炭素結合が一重のトコフェロールに比べて分子的に柔軟性があり、細胞への進入が容易だからと考えられています。

以下ではこれらの同族体のまとまりであるビタミンE(総体)の説明をしていきます。

特にビタミンEの最大の特長である抗酸化力について少し詳しく説明していきましょう。

ビタミンEの抗酸化力とは

ビタミンEの作用で最も注目される「抗酸化力」とは一体何のことを指すのでしょう?

スーパーなどで売られている一般食品のラベルを見ていると微量のビタミンEが入っていることに気づかれることがあると思います。

これはビタミンEの抗酸化力でその食品の酸化(劣化)を防ぐ目的で使用されています。

(ビタミンCも同様ですね。ペットボトルの緑茶にビタミンCが含まれるように液体の酸化防止にはビタミンCが使われることが多いです)

では、人間の体内でどのように抗酸化力が発揮されるのかを少し科学的に説明しましょう。

体内に入ったビタミンEは、細胞膜内の脂質に1つの電子を提供して、過酸化脂質を生成するのを抑制します。

過酸化脂質とは、カラダの中の細胞を覆っている不飽和脂肪酸という脂質の膜が活性酸素と結びつき、酸化されたものです。

(何度も繰り返し使ってドロドロになった食用油を想像してください)

体内で発生した過酸化脂質は、その近くにある脂質も次から次へと雪ダルマ式に酸化させていきます。

増加した過酸化脂質は、細胞膜の機能を損なって、細胞内に様々な障害を引き起こしたり、動脈硬化などの病気の原因になったり、身体に悪い影響を与えるのです。

そこで過酸化脂質の増加を防いでくれるのがビタミンEです。

ビタミンEが過酸化脂質と脂質の間に入り込み、脂質の代わりに酸化されることで、次々に起こる酸化の連鎖、つまり過酸化脂質の増加を防ぐのです。

一度酸化されたビタミンEはその効力を失いますが、ビタミンCが一緒にあると、ビタミンEは復活し、再び抗酸化力を発揮させることができることが分かっています。

このようにビタミンEが、細胞膜に多く含まれる不飽和脂肪酸が酸化して有害な過酸化脂質に変わるのを防ぐことで、細胞膜の酸化損傷を軽減し、同時に細胞膜を正常に保ち、細胞そのものや血管の健康維持、老化予防に力を発揮します。

また、血中のLDLコレステロールの酸化を防ぐ働きにより、動脈硬化や心疾患、脳卒中などの生活習慣病を予防する効果も期待されています。

細胞とか細胞膜というとなんだか小さなミクロの局所的な話のように聞こえますが、わたしたちの全身は細胞から成り立っていますので、これは全身のお話と置き換えて理解いただいて大丈夫です。

以上、少し難しいお話になりましたが、巷間よく言われるビタミンEの抗酸化力についてのご理解の一助になれば嬉しいです。

ビタミンEの健康効果:美容と日常生活へのメリット

美容効果

- ●エイジングケア

ビタミンEの抗酸化作用は、紫外線やストレスによるダメージを軽減し、肌のハリを保つ効果があります。 - ●保湿力の向上

肌のバリア機能を高め、乾燥肌を予防します。

健康維持

- ●心血管の健康を保つ

動脈硬化の予防や、心臓病のリスクを軽減する働きがあります。 - ●疲労感の軽減

ビタミンEは血流を良くするため、体全体の代謝を高め、疲労回復を助けます。

症状改善の可能性

さらに、PMS(月経前症候群)の緩和や筋肉の疲労回復に役立つことが報告されています。

これにより、女性特有の不調をサポートすることも期待できます。

ビタミンEを多く含む食材と摂取方法

食材一覧

ビタミンEはさまざまな食品に含まれています。

特に以下のような食品が豊富な供給源です。

- ●ナッツ類

アーモンド(10粒=14gに30.0mgのビタミンEが含まれます)、ヘーゼルナッツ、ピーナッツなど。 - ●種子油

ひまわり油(大さじ1=12gに39.0mgのビタミンEが含まれます)、菜種油、オリーブオイルなど。 - ●魚介類

うなぎ、サバ、イワシなど、脂肪分の多い魚が特に効果的です。 - ●緑黄色野菜

ほうれん草、ブロッコリー、カボチャなどが挙げられます。

効率的な摂取方法

食事からビタミンEを摂取するのが基本ですが、以下の方法で効率的に取り入れることも可能です。

- ●毎日の食事にナッツやオリーブオイル(大さじ1=12gに7.4mgのビタミンEが含まれます)を取り入れる。

- ●サラダにひまわり油や亜麻仁油を使用する。

- ●ビタミンEを含む魚料理を週に2〜3回取り入れる。

忙しい日常では十分な量を摂取できない場合があります。

このような場合、サプリメントが便利な選択肢となります。

サプリメントで手軽にビタミンEを補給する方法

天然型の優位性

ビタミンEの原材料には、天然由来のものと合成のものの2種類があります。

- ●d-α-トコフェロール

天然由来のαトコフェロール。ディーアルファと読みます - ●dl-α-トコフェロール

合成品のαトコフェロール。ディーエルアルファと読みます

体内では、dlよりもdのほうがl効果が高いとされています。

現在はほとんどのサプリメントでdのものが使われています。

8つの同族体すべてを含むもの

サプリメントに含まれるビタミンEの量は、αトコフェロールの量から計算されます。

とはいえ、ビタミンEは本来8つのすべての同族体から構成されますので、8つのすべての同族体を含むビタミンEサプリメントをおすすめします。

脂溶性ビタミンを複合で摂るメリット

ビタミンE以外の脂溶性ビタミンには、以下があります。

- ●ビタミンA

- ●ビタミンD

- ●ビタミンK

脂溶性ビタミンがなにか一つだけ突出して不足するということは考えにくく、むしろビタミンEが足らないときは、他の脂溶性ビタミンも足りないと考え、すべての脂溶性ビタミンを一度にバランスよく摂取することを考えてみてください。

ビタミンE摂取の注意点と安全な活用方法

摂取量の目安

厚生労働省によると、成人の1日の推奨摂取量は6.5~7.0mgです。

一方で1日当たりの耐容上限量を、以下と定めています。

- ●50~69歳 男性:850mg

- ●50~69歳 女性:700mg

- ●70歳以上 男性:750mg

- ●70歳以上 女性:650mg

過剰摂取のリスク

過剰症としては、血液が止まりにくくなることが知られていますが、実際には、摂取量の3分の2が便として排出されるため、脂溶性ビタミンの中では比較的体内に蓄積されにくく、通常の食事の範囲やサプリメントの摂取上限を守る限りでは過剰症はほとんど起こりません。

まとめ

ビタミンEは、美容や健康の維持に欠かせない栄養素です。

食事から自然に摂取するのが理想ですが、忙しい日々の中ではサプリメントを活用することも効果的です。

食材の工夫やサプリメントの活用で、必要な量を効率よく摂取してください。

ビタミンK

ビタミンKは、血液を固めたり骨を強くしたりするのに欠かせない脂溶性ビタミンの一つです。

天然のものでは、主に緑黄色野菜に含まれるビタミンK1(フィロキノン)と、動物性食品や発酵食品に含まれているビタミンK2(メナキノン)の2つに大別できます。

ビタミンK1は1種類ですが、ビタミンK2には動物性食品に含まれるメナキノン-4と納豆が産生するメナキノン-7の2種類に分類できます。

一般にビタミンKというときには、以下を総称したものをいいます。

- ●フィロキノン

- ●メナキノン-4

- ●メナキノン-7

これらのビタミンKのうち、栄養学的に重要と言われるのが、ビタミンK2のメナキノン類です。

ビタミンK1のフィロキノンは組織内で酵素の働きによりメナキノン-4に変換されますが、量的には少量であると見積もられています。

ビタミンKの主な働き

血液凝固を助ける

ビタミンKは、傷ができた際に血液を固める「血液凝固因子(プロトロンビン)」の生成を助ける働きを持っています。

このため、ビタミンKが不足すると出血が止まりにくくなり、体に重大な影響を及ぼすことがあります。

特に新生児や高齢者では、この役割が重要です。

骨の健康を支える

ビタミンKには骨にカルシウムが沈着するのを助けるオステオカルシンと呼ばれるタンパク質を活性化させる働きがあります。

ビタミンKが不足すると骨密度が低下し、骨粗鬆症のリスクが高まります。

中高年以降の骨の健康維持には、カルシウムやビタミンDと共にビタミンKを意識して摂取することが大切です。

ビタミンKを含む食品

ビタミンKが多い食品一覧

ビタミンKは以下の食品に豊富に含まれています。

日々の食事に取り入れることで、効率よく摂取できます。

- ●納豆(糸引き納豆)

50gの1パックで約300㎍のビタミンKが含まれており、1日の摂取基準量(成人男女で150μg/日)を満たします。 - ●緑黄色野菜

ほうれん草(油炒め100gで510μg)、モロヘイヤ(生100gで640μg)、パセリ(生100gで850μg)などが特におすすめです。 - ●海藻類

わかめ(乾燥わかめ板わかめ100gで1800μg)や海苔(ほしのり、いわのり煮干し)にも豊富に含まれています。

調理の工夫で吸収率アップ

ビタミンKは脂溶性のため、油と一緒に調理すると吸収率が高まります。

例えば、ほうれん草のバター炒めや、パセリを使ったドレッシングは簡単に作れるうえ、ビタミンKを効率的に摂取できます。

また、ビタミンKは熱に強いため、調理の過程で失われにくいのも特徴です。

ビタミンKが不足するとどうなる?

不足のリスク

ビタミンKが不足すると、次のような問題が起こる可能性があります。

- ●出血が止まりにくい

血液凝固が正常に行われなくなるため、鼻血や内出血が増える可能性があります。 - ●骨密度の低下

カルシウムが十分に骨に沈着しなくなることで、骨がもろくなりやすくなります。

不足しやすい人

特に以下の条件に当てはまる人は、ビタミンK不足に注意が必要です。

- ●抗生物質を長期間服用している人

- ●高齢者や肝疾患を持つ人

- ●新生児(腸内細菌が未発達のため)

過剰摂取の心配はある?

ビタミンKは通常、多量に摂取しても健康被害の報告はありません。

唯一の例外として、血液を固まりにくくする薬(ワーファリン)を服用している人は注意が必要です。

薬の効果が弱まる可能性があるため、摂取量について医師と相談してください。

効率よく摂取するためのポイント

食事での摂取を工夫する

日々の食生活で、ビタミンKを多く含む食品を積極的に摂ることが大切です。

納豆やほうれん草などは手軽に取り入れやすい食品です。

サプリメントの活用

忙しい現代人にとって、毎日十分なビタミンKを食事から摂取するのは難しい場合もあります。

そのような場合には、サプリメントを活用するのも一つの方法です。

特に、骨粗鬆症のリスクが高い中高年の方や、食事からの摂取が不十分な人にはおすすめです。

- ●選ぶ際のポイント

ビタミンK2(メナキノン4、メナキノン7)がしっかり含まれているものを選ぶと、血液凝固と骨の健康をバランスよくサポートできます。 - ●服用時の注意点

他のビタミン(特にビタミンDやカルシウム)と一緒に摂取することで、相乗効果が期待できます。

まとめ

ビタミンKは血液凝固や骨の健康に欠かせない重要な栄養素です。

日々の食生活で意識的に緑黄色野菜や発酵食品を取り入れること、必要に応じてサプリメントを活用することが健康を支えるカギとなります。

ビタミンKだけが突出して不足することは起こりにくく、むしろビタミンKが不足している場合、ビタミンA、D、Eなど他の脂溶性ビタミンも同様に不足していると考えられます。

したがって、脂溶性ビタミンすべて(ビタミンA、D、E、K)を一度に摂れるサプリメントによる栄養摂取をおすすめします。

オオバコ・サイリウム

オオバコとサイリウムは、健康食品やダイエット食品として注目を集めています。

この2つはどちらも食物繊維を豊富に含み、便秘解消や血糖値のコントロール、ダイエットサポートに効果的です。

本記事では、オオバコとサイリウムの基本情報から、効果的な使い方、摂取時の注意点まで詳しく解説します。

これを読めば、あなたの健康的な生活に役立つヒントがきっと見つかるでしょう。

オオバコとは?

基本情報と特徴

オオバコは、日本を含む世界中で広く分布している植物で、主に道端や畑に自生しています。

学名は Plantago asiatica で、英語では「Plantain」と呼ばれることもあります。

日本では古くから薬草として利用され、種子や葉が主に活用されてきました。

オオバコの種子は、水分を吸収すると膨らむ性質があり、この特徴を活かして便秘解消や整腸作用が期待されています。

また、カロリーが低いため、ダイエット中の食材としても注目されています。

日本での生息地と利用歴

オオバコは日本全国に広く分布しており、特に湿気の多い場所を好みます。

昔から民間療法で使用されており、種子を煎じてお茶として飲む方法が一般的でした。

近年では、健康食品としての研究が進み、その成分がサプリメントや粉末状の商品として販売されています。

サイリウムとは?

基本情報と特徴

サイリウムは、主にインドやパキスタンを原産地とする植物で、学名はプランタゴ・オバタです。

その種子の外皮部分が「サイリウムハスク」と呼ばれ、食物繊維を多く含むことで知られています。

サイリウムハスクは、水分を吸収してゼリー状に膨らむため、腸内環境を整える効果が期待されています。

原産地と利用歴

インドやパキスタンでは、サイリウムは古くから健康維持のために利用されてきました。

特にアーユルヴェーダ医学では重要な位置を占めており、便秘や消化不良を改善するための天然素材として親しまれています。

現在では、粉末状やカプセル状で販売され、世界中で愛用されています。

オオバコとサイリウムの違い

品種の違い

オオバコとサイリウムはどちらもPlantago属に属する植物ですが、それぞれ異なる種に分類され、原産地や生息環境が異なります。

オオバコ(Plantago asiatica)は日本を含むアジア地域を中心に広く分布しており、湿潤な環境を好む植物です。

そのため、日本では道端や畑などで見かけることができ、強い生命力を持つことでも知られています。

一方、サイリウム(Plantago ovata)はインドやパキスタンといった乾燥地帯を原産とし、乾燥に適応した性質を持つ植物です。

このため、サイリウムは限られた地域での栽培が一般的で、輸入品として流通しています。

利用部位の違い

オオバコは種子や葉を含む植物全体が利用されます。

種子は乾燥させて粉末に加工され、食物繊維補給のための健康食品として使用されます。

また、葉は乾燥させてお茶や漢方薬として利用され、消化器系の調子を整える効果が期待されているのです。

一方、サイリウムでは、種子の外皮部分(ハスク)のみが使用されます。

このハスクは水溶性食物繊維を非常に多く含み、水分を吸収すると数倍に膨らむ性質があり、この特性により、サイリウムは満腹感を得るためや便秘解消を目的として多くの健康食品に使用されています。

栄養成分の違い

オオバコの特徴は、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維がバランスよく含まれている点です。

不溶性食物繊維は腸内で便のかさを増やし、ぜん動運動を促進することでスムーズな排便をサポートします。

一方、水溶性食物繊維は腸内細菌のエサとなり、腸内フローラを活性化させることで腸内環境を総合的に改善します。

これに対し、サイリウムの栄養成分は水溶性食物繊維が80%以上を占めており、腸内でゲル状に膨らむことで便を柔らかくし、腸壁を保護する効果が期待されるでしょう。

また、水溶性食物繊維には血糖値の上昇を抑える働きがあるため、糖尿病の予防や管理にも役立ちます。

このように、オオバコは多様な繊維バランスによる腸内環境の総合的な改善が得意である一方、サイリウムは水溶性食物繊維に特化しており、便秘解消や血糖値コントロールに優れています。

違いがもたらす用途の幅

オオバコとサイリウムの違いは、それぞれの用途や使われ方にも大きく違います。

オオバコは、粉末状の健康食品としてだけでなく、茶葉や漢方薬としても活用されるため、昔ながらの自然療法としても親しまれています。

一方、サイリウムは、加工食品やサプリメントの形で多く使用され、特にダイエットや糖質制限を目的とした食品に応用されています。

パンやクッキーなどの焼き菓子にサイリウムを加えることで、低糖質で食物繊維を強化した食品を作ることができるのです。

健康効果とメリット

食物繊維の豊富さ

オオバコとサイリウムはいずれも食物繊維を多く含み、現代人に不足しがちな栄養素を補えます。

特にサイリウムは水溶性食物繊維が80%以上を占め、腸内細菌のエサとなることで腸内フローラを活性化させます。

オオバコは水溶性と不溶性がバランスよく含まれているため、腸内環境を総合的に改善することが可能です。

便秘解消への効果

水分を吸収して膨らむ特性により、腸内で便のかさを増やし、自然な排便を促します。

特にサイリウムは膨張力が強く、便を柔らかくする作用が高い点が特徴です。

一方、オオバコは腸壁を保護する効果も期待され、長期的な腸内健康に向いています。

コレステロール値の低下

サイリウムは、体内の胆汁酸を吸着し再利用を妨げることで、悪玉コレステロール(LDL)の低下に寄与します。

研究では、サイリウム摂取によりコレステロール値が10%以上減少するケースも報告されています。

オオバコも同様の効果がありますが、作用は穏やかです。

血糖値のコントロール

水溶性食物繊維は糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急激な上昇を防ぎます。

サイリウムは特にこの作用が強く、食事前に摂取することで食後血糖値のスパイクを抑える効果が期待されます。

オオバコも満腹感を促すことで食事量を減らし、間接的に血糖値管理をサポートされるでしょう。

効果的な使い方とレシピ

飲み物への活用方法

オオバコやサイリウムは、水やジュースに混ぜるだけで簡単に摂取できます。

飲み物に加える際は、速やかにかき混ぜて飲むのがポイントです。

料理やお菓子への応用例

パンやクッキーなどの焼き菓子に加えることで、食物繊維を強化したヘルシーなレシピが作れます。

特に小麦粉の代わりにサイリウムを一部置き換えることで、グルテンフリーのレシピにも応用可能です。

サイリウムを使ったおすすめレシピ

- サイリウム入りスムージー

- オオバコパウダーを使ったグルテンフリーパン

- 食物繊維たっぷりのヨーグルトボウル

摂取時の注意点

適切な摂取量

オオバコやサイリウムの1日の推奨摂取量は5~10gです。

適量を守らないと下痢や腸閉塞を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

特に初心者は少量から始め、体調を見ながら増量することが推奨されます。

また、摂取後には必ずコップ1杯以上の水を飲むことで、腸内での繊維の膨張を助け、便秘解消効果を最大化します。

副作用の可能性

摂取初期には腸内環境の変化によりガスが溜まったり、腹痛を感じる場合があります。

また、水分不足が原因で便が硬くなることもあるため、オオバコやサイリウムを摂取する際には1日に1.5~2リットルの水を飲むことが重要です。

副作用が続く場合や不快感が強い場合は、摂取量を減らしたり、摂取を一時中断して体調を整えることを検討してください。

医薬品との相互作用

サイリウムは腸内でゲル化するため、薬の吸収を遅らせる可能性があります(現時点ではあくまで可能性であり、立証されたものではありません)が、薬を飲むタイミングとサイリウムの摂取時間を1時間以上空けることで、この影響を軽減できるとされています。

まとめ

オオバコとサイリウムは、現代人に不足しがちな食物繊維を手軽に補える健康素材です。

それぞれ特徴や利用方法が異なるため、目的や体質に合わせて選ぶことが大切です。

本記事を参考に、日々の生活に取り入れて、より健康的なライフスタイルを目指しましょう。

サイリウム

みなさんは「サイリウム」をご存知でしょうか。

サイリウムは便秘改善や腸内環境の整備、さらには生活習慣病の予防にまで効果が期待できる食品で、特にその豊富な食物繊維が健康意識の高い方々に支持されています。

また、ほぼ無味無臭で飲み物や料理に取り入れやすく、日常生活で活用しやすい点も人気の理由です。

本記事では、食物繊維の説明、そして食物繊維の中でも最強とまで言われるサイリウムの基礎知識から具体的な効果、摂取方法、注意点まで詳しく解説します。

そもそも食物繊維とは

食物繊維と聞くとなにか繊維質の食べ物を想像してしまいますが、食物繊維の定義は、「人の消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分の総体」とされている栄養素のことです。

繊維質のものもあれば、まったく繊維質を感じないものもたくさんあります。

かつては、体内で消化されない食べ物のカスとしてあまり重要視されていませんでしたが、食物繊維がもつ働きが明らかになるにつれて、五大栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル)に次ぐ第六の栄養素としてその存在価値が見直されています。

定義にもあるように、消化管の酵素によって分解されるタンパク質や脂質、糖質などとは異なり、食物繊維は消化酵素に分解されることなく小腸を経て大腸まで届けられます。

分解されないから役に立たないわけではなく、分解されないからこその働きがあるのです。

食物繊維のうち「不溶性(ふようせい)食物繊維」は、その名が示すとおり水に溶けない食物繊維であり、一方の「水溶性食物繊維」は水に溶ける性質をもっています。

これらの食物繊維には、おもに次のような健康作用が期待されています。

①おなかの調子を整える

水に溶けずに水分を吸収してふくらむ不溶性食物繊維は、便のカサを増やして腸の働きを刺激します。

さらに、乳酸菌やビフィズス菌といった体によい作用をもたらす善玉菌のエサとなり、菌を増やしておなかの調子を整えます。

②糖質の吸収をおだやかにする

ネバネバとした形状をもつ水溶性食物繊維は、胃腸内をゆっくり移動していくため、糖質の吸収をおだやかにして食後血糖値の急な上昇をおさえます。

③コレステロールを低下させる

水溶性食物繊維には吸着性があり、小腸でコレステロールや胆汁酸を吸収して、スムーズに体外に排泄できるようサポートします。

サイリウムとは

サイリウムは、オオバコ科の植物(プランタゴ・オバタ)の種子から得られる外皮(種皮)で、特にインドでは古くから親しまれてきました。

我が国では非常に優秀な食物繊維として健康食品で広く活用されています。

サイリウムは、8割の水溶性食物繊維と2割の不溶性食物繊維からなり、摂取すると腸内で水分を吸収して膨張する特性を持っています。

ほぼ無味無臭で飲み物や料理に簡単に加えることができ、便秘の改善や満腹感の向上(飢餓感の解消)、血糖値の安定、美容効果など、多岐にわたる健康効果を得られる点が大きな特徴です。

以下に、特に注目すべき点を詳しく解説します。

便秘の改善

サイリウムは、豊富な水溶性・不溶性食物繊維を含んでおり、便秘改善に効果的です。

腸内で水分を吸収して膨らむ性質により、便を柔らかくし排便を促します。

特に、不溶性食物繊維は腸壁を刺激し腸の動きを活性化させるため、慢性的な便秘にも硬化が期待できるでしょう。

また、善玉菌のエサとして腸内フローラを整える働きもあり、腸内環境全体の健康維持につながります。

便秘が解消されることで、肌トラブルの改善や体全体のデトックス効果も期待できます。

★学術情報★

実践女子大学では平均年齢21歳の女性17人に4週間にわたって毎日サイリウムを摂取させたところ、サイリウム4g/日の摂取群は、摂取しない群に比べ1週間あたりの排便量が約100g増加し明らかな有意差が出ました。

8g/日の摂取群では、摂取しない群に比べ1週間あたりの便通回数が1.7回増え、こちらも明らかな有意差が出ました。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nskkk1995/46/11/46_11_704/_pdf/-char/ja

血糖値のコントロール

サイリウムは食事後の急激な血糖値上昇を抑える効果があります。

食物繊維が糖質の吸収を緩やかにするため、血糖値の安定化が期待できます。

特に、糖尿病予防や血糖値管理が必要な方にとっては、食事に加えるだけで日常的なサポートが可能です。

インスリンの分泌負担を軽減することで、膵臓への負担を軽くし、長期的な健康維持にも役立ちます。

また、血糖値が安定することで過剰な食欲を抑え、体重管理にも寄与します。

これらの効果は、サイリウムを摂取し続けることでより顕著に表れるため、生活習慣の一部として活用するのがおすすめです。

悪玉コレステロールの低減

サイリウムは、腸内でコレステロールや胆汁酸を吸着し、体外に排出するため、血液中のコレステロール値が自然と低下します。

また、血管の健康を保つことで動脈硬化を防ぎ、血圧の安定にも役立つでしょう。

この作用は、コレステロール値が高めの方だけでなく、健康を維持したい方全般に有用です。

日常的に摂取することで、健康診断の数値改善や長期的な体調維持を目指すことができます。

ダイエットサポート

サイリウムは、少量で満腹感を得られるため、飢餓感を解消しダイエットに役立つ食品として知られています。

腸内で水分を吸収して膨らむ特性により、摂取カロリーを抑えながらも満足感を得ることができるのです。

さらに、糖質や脂質の吸収を穏やかにし、食後の血糖値上昇を抑えることで、脂肪の蓄積を防ぐ働きも期待されます。

この特性は、過食を防ぐだけでなく、体重管理や肥満予防にも効果的です。

また、腸内環境を整えることで代謝が活性化し、ダイエットの成果をサポートします。

健康的な体重維持を目指す方に、手軽で効果的な方法としておすすめです。

デトックス効果

サイリウムは、腸内で水分を吸収しながら老廃物や有害物質を吸着し、体外へ排出する働きがあります。

このデトックス作用により、腸内環境が整い、腸内フローラが健全化します。

結果として、腸がスムーズに働くことで栄養素の吸収効率が向上し、代謝機能の改善や疲労感の軽減が期待できるでしょう。

また、腸内環境が良くなることで肌トラブルが改善される場合もあり、美容面でもメリットがあります。

さらに、腸内で活発に働く免疫細胞をサポートする効果もあり、全身の健康維持や病気予防にも役立ちます。

サイリウムのデトックス効果を最大限に引き出すには、十分な水分補給を心がけることが重要です。

サイリウムの使い方

サイリウムは、日常生活に無理なく取り入れることができる食品です。

飲み物や料理に加えることで、簡単に健康効果を期待できます。

飲み物に混ぜる

サイリウムを水、ジュース、スムージーに混ぜると、ゼリー状になり満腹感が持続します。

この方法は初心者にも取り入れやすく、味に癖がないため手軽に続けられます。

摂取後に追加でコップ1~2杯の水を飲むことで、腸内でより効果を発揮できるでしょう。

料理に加える

パンやお菓子の生地にサイリウムを混ぜると、低糖質で満足感のあるメニューを作れます。

また、スープやカレーに加えるととろみがつき、料理のバリエーションも広がります。

サイリウムの注意点

サイリウムを安全に摂取するためには、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。

正しい方法で取り入れることで、その効果を最大限に引き出せます。

水分を十分に摂る

サイリウムは水分を吸収して膨らむ特性があるため、摂取時には十分な水分を補給することが重要です。

一般的には、サイリウム5〜6gに対してコップ1~2杯の水を一緒に飲むことが推奨されています。

これにより、腸内でスムーズに動き、便秘解消などの効果を最大限に引き出すことができます。

逆に水分が不足していると、腸内でサイリウムが固まり、便秘や腸閉塞を引き起こすリスクがあるため、こまめに水分補給しましょう。

特に普段から水分摂取量が少ない方は注意が必要です。

適量を守る

サイリウムは摂りすぎると腹部膨満感やガスの増加を引き起こす場合があります。

特に初めて摂取する際は、1日5〜6g程度の少量から始め、体調に応じて増減させていくといいでしょう。

自身の適量が見つかるとサイリウムの健康効果を実感できるでしょう。

医薬品との相互作用

サイリウムは腸内でゲル化するため、薬の吸収を遅らせる可能性があります(現時点ではあくまで可能性であり、立証されたものではありません)が、薬を飲むタイミングとサイリウムの摂取時間を1時間以上空けることで、この影響を軽減できるとされています。

https://www.fpa.or.jp/johocenter/yakuji-main/_1636

まとめ

サイリウムは、便秘改善や血糖値の安定、デトックス効果など、多くの健康効果を持つ食品です。

さらに、飲み物や料理に簡単に取り入れられるため、日常生活に取り入れやすい点も魅力です。

適切な使い方と注意点を守りながら、健康維持や生活習慣病予防に活用してみてはいかがでしょうか。

オリゴ糖

オリゴ糖は、健康や美容に注目する人々の間で人気の成分です。

腸内環境の改善だけでなく、免疫力向上や美容効果など多岐にわたる効果が期待できます。

この記事では、オリゴ糖の種類ごとの効果や、目的に応じた選び方を詳しく解説します。

オリゴ糖とは?基本知識を解説

オリゴ糖は、炭水化物の一種で、少数の単糖が結合した構造を持つ糖類です。

その特徴は消化酵素によって分解されにくく、一部が腸内に到達して善玉菌のエサになる点にあります。

自然界ではバナナや玉ねぎ、大豆など、さまざまな食品に含まれており、日常の食事からも摂取が可能です。

また、加工食品としてはシロップや粉末、サプリメントの形で市販され、手軽に取り入れられるのも魅力のひとつです。

これらの製品は腸内環境の改善を目的として活用されることが多く、特に腸内フローラを整える効果が期待されています。

腸内環境を健康的に保つための重要な成分といえるでしょう。

オリゴ糖の種類と効果

オリゴ糖には多くの種類があり、それぞれに特徴的な効果があります。

その違いは分子構造や腸内細菌との相性によるもので、健康や日常生活の目的に応じて使い分けることが重要です。

以下では代表的なオリゴ糖について、それぞれの特徴と期待できる効果を詳しく見ていきましょう。

フラクトオリゴ糖

特徴

主にバナナや玉ねぎ、アスパラガスなどの食品に含まれる天然由来のオリゴ糖です。

食品そのものから摂取することも可能で、市販のサプリメントにもよく利用されています。

効果

善玉菌であるビフィズス菌を増やす働きがあり、腸内フローラを整える効果が期待できます。

また、便秘の解消や腸内の悪玉菌を抑制する役割も持ち、腸内環境を全体的に改善します。

ガラクトオリゴ糖

特徴

牛乳や乳製品に含まれる乳糖を基に生成されるオリゴ糖です。

乳製品に豊富に含まれるため、食品としても摂取しやすい特徴があります。

効果

免疫力を向上させる作用があり、アレルギー症状の緩和や感染症予防に役立つことが研究で示されています。

腸内のビフィズス菌を増やし、健康維持をサポートする働きも注目されています。

イソマルトオリゴ糖

特徴

加工食品に多く使用され、熱や酸に強い性質を持つオリゴ糖です。

特に調理や加工工程に適しており、幅広い用途で使用されています。

効果

虫歯になりにくいことが特徴で、料理や飲み物に加えても栄養効果が損なわれにくい点が魅力です。

腸内の善玉菌をサポートする効果も期待されています。

大豆オリゴ糖

特徴

大豆に由来する天然オリゴ糖で、植物性食品から摂取することが可能です。

大豆製品には自然な形で含まれているため、日常の食事から取り入れやすい成分です。

効果

消化を助ける働きがあり、腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整えます。

植物性の栄養素を摂取したい方にも適しています。

ラフィノース

特徴

ビート(甜菜)から抽出されるオリゴ糖で、自然由来の甘味を持つのが特徴です。

食品添加物としても使用され、使いやすい形状で販売されています。

効果

腸内でのガス発生を抑制し、便通をスムーズにする働きがあります。

また、水分を保持する性質により腸内の状態を整える効果が期待できます。

ラクチュロース

特徴

生乳を殺菌して得られる牛乳等に微量に含まれています。

食品として利用される場合はラクチュロース、医薬品として利用される場合はラクツロースと表記されます。

1957年に経口摂取によって便中のビフィズス菌を増やすことが初めて見いだされ、現在はプレバイオティクスの一種に位置づけられています。

経口摂取されたラクチュロースは胃や小腸で消化されず、またほとんど吸収されることなく、大部分がそのまま大腸に到達します。

食品表示基準では炭水化物(糖類)に分類されるが熱量は2 kcal/gであり、血糖値(血中グルコース濃度)や血中フルクトース濃度、血中インスリン濃度に影響を与えません。

効果

おおむね5 g/日以下の低用量ラクチュロースの摂取によって、ビフィズス菌が増えて腸内環境が改善されたり短鎖脂肪酸が刺激になって蠕動運動が活性化されたりすることで便通の促進に繋がると考えられており、ラクチュロースは特定保健用食品の関与成分として、また機能性表示食品の機能性関与成分として活用されています。

それぞれのオリゴ糖には独自の特徴と効果があるため、目的や用途に応じて選ぶことが大切です。

腸内環境の改善、美容、免疫力向上など、自分のニーズに合ったオリゴ糖を活用しましょう。

オリゴ糖の目的別の選び方

オリゴ糖は種類によって得られる効果が異なるため、目的に合わせて適切なものを選ぶことが大切です。

それぞれのオリゴ糖が持つ特性を理解し、健康維持や日常生活に活用していきましょう。

以下では、目的別に適したオリゴ糖の種類を詳しく紹介します。

腸内環境を整えたい場合

腸内フローラを改善したい場合には、フラクトオリゴ糖やガラクトオリゴ糖がおすすめです。

これらは善玉菌のエサとなり、腸内のバランスを整える働きをします。

便秘の解消や腸内の悪玉菌抑制にも効果的で、腸内環境全体を健やかに保つ手助けをしてくれます。

ヨーグルトに加えたり、サプリメントで手軽に摂取することが可能です。

免疫力を高めたい場合

免疫力向上を目指す方には、ガラクトオリゴ糖が最適です。

このオリゴ糖は腸内のビフィズス菌を増やすだけでなく、免疫系の働きをサポートする作用があります。

特にアレルギー対策や感染症予防に役立つと言われており、季節の変わり目や体調管理に取り入れると良いでしょう。

料理や飲み物に使いたい場合

熱や酸に強いイソマルトオリゴ糖は、料理や飲み物に活用するのに最適です。

加熱しても効果が損なわれにくいため、焼き菓子や煮物、スムージーなど幅広いレシピで利用できます。

甘さが控えめで虫歯になりにくい点もメリットのひとつです。

しっかり便を出したい場合

便秘に悩まれている方などで、毎日しっかりと便をスムースに出したい方には、ラフィノースやラクチュロースがおすすめです。

オリゴ糖の形状別選び方

市販されているオリゴ糖製品には、さまざまな形状があり、それぞれに異なる特徴や使い勝手があります。

選び方を知ることで、日常生活に適したオリゴ糖を見つけることができるでしょう。

以下に、代表的な形状別に特徴やメリット、注意点を詳しく解説します。

シロップタイプ

液体状で、扱いやすさが魅力のオリゴ糖です。飲み物や料理にスムーズに混ぜることができ、幅広い用途で使用されています。

柔らかい甘さが特徴的です。

スムージーやヨーグルト、ドレッシングなどに簡単に加えられるため、料理の手間を減らせます。

また、甘さの調整がしやすく、家庭での活用幅が広い点も魅力です。

シロップタイプは砂糖に近いカロリーを持つものが多い傾向があります。

摂取量を増やしすぎると、体重管理に影響を与える可能性があるため、適量を守ることが重要です。

特に、糖質制限をしている場合は成分表示をよく確認しましょう。

粉末タイプ

軽量で保存性に優れており、さまざまな用途に使える万能タイプです。

飲み物やスープに溶かして利用するほか、料理やお菓子作りにも取り入れることができます。

必要な分だけ取り出せるため、計量が簡単で無駄が出にくいのが利点です。

温かい飲み物や料理には溶けやすく、自然な甘みを足すことができます。

保存性も高く、長期間の使用に適しています。

冷たい飲み物に加える際は溶けにくいことがあるため、しっかり混ぜることが大切です。

また、湿気を吸いやすい性質があるため、保存容器を密閉しておく必要があります。

サプリメントタイプ

錠剤やカプセル、スティック状など、携帯性に優れた形状のオリゴ糖です。

外出先や忙しい日常でも手軽に摂取できるのが特徴です。

必要な量を簡単に摂れるため、時間をかけずにオリゴ糖を取り入れることが可能です。

また、持ち運びしやすいため、旅行先や職場でも気軽に使用できます。

個包装のスティックタイプは、計量の手間が省けて便利です。

一部の製品には保存料や添加物が含まれている場合があります。

購入前に成分表示を確認し、できるだけ余計な成分が含まれていないものを選ぶと安心です。

特に健康志向の方は、無添加製品を検討すると良いでしょう。

オリゴ糖の形状によって特徴や用途が異なるため、自分の生活スタイルに合ったものを選ぶことが大切です。

日常の食事や飲み物に加えるだけでなく、サプリメントを活用することで、より簡単に健康維持をサポートできるでしょう。

適切な形状を選び、効果的にオリゴ糖を取り入れてみてください。

オリゴ糖の効果的な摂取方法

オリゴ糖を日常生活に取り入れる際には、食品や市販品を上手に活用することが重要です。

適切な方法で摂取することで、効果を最大限に引き出すことができます。

ここでは、食品から摂取する方法や市販品を使った簡単なアイデア、摂取時の注意点を詳しく解説します。

食品から摂取する方法

バナナや玉ねぎ、大豆製品といったオリゴ糖を多く含む食品を積極的に食事に取り入れましょう。

これらの食品には、オリゴ糖だけでなくビタミンや食物繊維も豊富に含まれており、相乗効果で健康をサポートします。

例えば、朝食にバナナを加えたり、夕食に玉ねぎを使ったスープを取り入れると、無理なく摂取できます。

これらの自然食品は、調理の工夫次第で飽きずに続けられるのも魅力です。

市販品を使った簡単なレシピ

ヨーグルトやスムージーに、シロップタイプや粉末タイプのオリゴ糖を加えるだけで、簡単に摂取が可能です。

スムージーにフルーツと一緒に加えることで、甘味が自然に引き立ち、朝食や間食として最適な一品になります。

また、サラダのドレッシングに混ぜたり、料理の甘味付けに利用するなど、日々の食事で手軽に活用できるのもメリットです。

シロップタイプを使えば、飲み物にスムーズに溶けるので、忙しい朝にも便利です。

摂取量に注意

オリゴ糖は、適量を守ることで健康効果を十分に発揮します。

ただし、摂りすぎるとお腹の張りや下痢などの消化不良を引き起こす場合があります。

1日の推奨摂取量は製品のラベルを参考にするか、専門家に相談すると良いでしょう。

特に、初めてオリゴ糖を摂取する場合は少量から始め、自分に合った量を見つけることが大切です。

日常的に取り入れる際には、バランスを意識し、食生活全体で適切に調整しましょう。

オリゴ糖を効果的に摂取することで、腸内環境を整え、健康を維持するサポートが期待できます。

食品や市販品を上手に活用し、自分に合った方法で取り入れることが、継続のカギになるでしょう。

よくある質問(Q&A形式)

Q: 毎日オリゴ糖を摂取しても大丈夫ですか?

A:

適量を守れば、毎日摂取しても問題ありません。

オリゴ糖は腸内環境を整える効果があるため、継続的な摂取が健康維持につながるとされています。

ただし、摂りすぎるとお腹の張りや下痢などの消化不良を引き起こす可能性があります。

特に、体質によって反応が異なるため、初めて摂取する場合は少量から始めることをおすすめします。

適量を守りながら、自分に合った摂取方法を見つけてください。

Q: ダイエット中でもオリゴ糖を摂って良いですか?

A:

オリゴ糖は低カロリーでありながら、腸内環境を整える効果が期待できるため、ダイエット中にも摂取可能です。

特に、甘味料として使用することで砂糖の代わりになり、カロリーを抑える工夫ができます。

また、腸内フローラを改善することで代謝の向上が期待できる点もメリットです。

ただし、ダイエット目的で使用する場合でも、摂取量の調整は必要です。

過剰摂取にならないよう、1日の摂取量を守りながら利用することを心がけましょう。

Q: どのオリゴ糖が最も効果的ですか?

A:

オリゴ糖の効果は種類によって異なります。

そのため、目的に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。

例えば、腸内環境を整えたい場合はフラクトオリゴ糖が適しています。

善玉菌であるビフィズス菌を増やし、便秘解消や腸内フローラの改善に役立つためです。

一方、免疫力を向上させたい場合にはガラクトオリゴ糖がおすすめです。

腸内環境を改善しながら免疫機能をサポートする効果が期待できます。

それぞれの特徴を理解し、自分の目的に合ったオリゴ糖を選んでみてください。

オリゴ糖は、日常の健康管理や特定の目的に合わせた利用が可能な成分です。

気になる点があれば、摂取方法を工夫しつつ、自分のライフスタイルに合った形で取り入れてみてはいかがでしょうか。