血栓を予防する重要性とは?日常で簡単に取り入れられる方法を紹介

パンデミックを経たいま、従来にも増して血栓への注目度が上がっています。

というのも、コロナウィルスとコロナワクチンが同様の機序で血栓を作り出すことが明らかになったからです。

血栓がもたらす深刻な病とわたしたち人類は、これまで長い間対峙してきました。

しかし技術が進歩した現代において、出来てしまった血栓に対抗する手段は「薬剤」に頼り切っているのが現実です。

お薬に頼ると言っても、血栓そのものを溶かすという経口のお薬は存在しません。

存在するのは注射薬であり、その使用はかなり制限されたものになります。

有名な「抗血小板薬」や「抗凝固薬」は必ずしも血栓を溶かすものではありません。

これらのお薬にはすべて、出血という深刻なリスクがあることには注意が必要です。

しかし、いっぽうで、ある食品において(それも日本人にかなり馴染みの深い食品が)安全に血栓だけを溶かす能力があることが40年近く前に医学的に証明されているのです。

薬の存在が大きすぎて、これまで光が当てられてこなかったその食品にあらためて注目しつつ、わたしたちが日常生活を営む中で、いかにすれば血栓のリスクを遠ざけることができるのか、考えていきたいと思います。

血栓とは

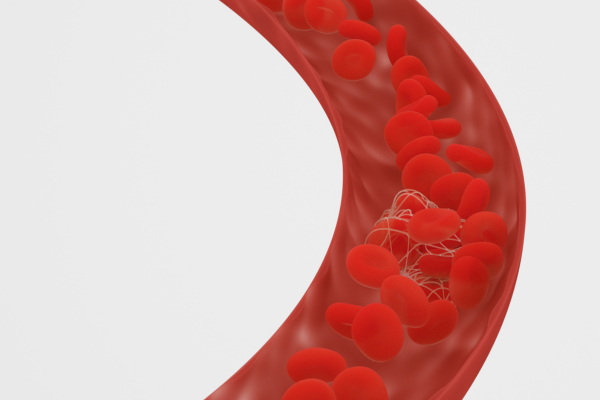

血栓とは、血管内にできる血のかたまりのことです。

通常血液は、血管の中をスムーズに流れ、全身を巡っています。

ところが、何らかの原因で血液が停滞したり、血液に異常が起こったりすることで血が固まりやすくなり、怪我をしたときにできるかさぶたのようなかたまり、いわゆる血栓ができます。

これが血管内を流れて肺や脳に「飛んで」(急に血栓が移動する様子を「飛ぶ」と表現します)血管を詰まらせると、命に関わる重篤な症状となることがあるのです。

血栓が引き起こす重大な事態

人体に備わる血液を固めたり溶かしたりする機能は絶妙なバランスの上に成り立っており、それはまるでシーソーのようだと例えられます。

ヒトの体内の血液は何も異常が無いときはスムースに全身を流れていますが、ひとたび出血が起こる(血管が壊れる)と、たちどころに止血が行われます。

普段はサラサラと流れている血液が、出血が起こった途端に、とても早いスピードで固まりだす営み、これを人体は日常的に無意識に行っています。

この活動を医学用語では凝固線溶系といいます。

なんらかの損傷で血管が傷ついた際に、止血(血液凝固)のために集まってきた血小板と赤血球を、フィブリン(繊維状タンパク質)があたかも細い針金のようにぐるぐる巻きにすることでそれらの塊が血栓となります。

止血が完了し血管が再生するとヒトが本来持っている凝固線溶系のバランスが作動し、できた血栓を溶かし去ります。

しかし、そのバランスが崩れている場合、できた血栓が溶解することなく、もしそれが心臓の血管に飛べば心筋梗塞、脳の血管に起これば脳梗塞となります。

血栓の先には血液が流れなくなり、細胞への酸素や栄養分の供給がストップしてしまいます。

その結果、細胞組織は壊死してしまいます。

日本人の死因は、第1位がガン、第2位が心筋梗塞、第3位が脳卒中であることはよく知られていますが、心筋梗塞と脳卒中はどちらも血栓ができることで発症する共通の病気です。

微小な血栓による健康への影響

「血栓が引き起こす重大な事態」では血栓症が引き起こす重大な事態を述べてきましたが、血栓がまだ微小な状態ではどうでしょうか。

以下に、微細な血栓が臓器に及ぼす影響を記載していきます。

<1>脳・心臓

認知機能の低下「ブレインフォグ」やうつ的症状、記憶力の低下なども血栓に関連している可能性が指摘されています。

<2>肺

激しい息切れは微小血栓の影響が考えられます。

<3>眼

網膜動脈の微細な血栓により、血流が悪くなり、結果、抗酸化力が低下し視野(明るさ)への影響が考えられます。

<4>皮膚

末梢の血流が滞ることで、血色が悪くなることが想像できます。

<5>腎臓

細かな血管の塊である糸球体に微小血栓が出来ると、排尿障害(夜間の頻尿)の発生が想像できます。

<6>膵臓

膵臓での微小血栓の存在は、インスリン分泌能との関連性が想像できます。

<7>胎盤

胎盤の血流は遅く、血管が細いため、血栓症が起こりやすいとされています。

不育症(習慣性流産)の中でも多い抗リン脂質抗体症候群は胎盤に血栓ができて血管梗塞がおこるものです。

<8>生殖器

微小血管の塊でもある生殖器での血栓の形成は生殖能力に影響を与えることが予想できます。

<9>がんとの関連

がん関連血栓症はがん患者さんにおける重要な合併症の一つです。

化学療法を行うがん患者さんの死因の第一位は「がんの進行(Progression of cancer)」が70.9%。

それについで2位は血栓症が9.2%(動脈血栓症5.6%、静脈血栓症3.5%)となっています。

血栓ができる原因

①血流の障害

血液はその流れが停滞すると固まりやすくなる性質を持っています。

血流が停滞しやすくなるのは長時間同じ姿勢を続けているときで、「エコノミークラス症候群」が有名です。

その他にも、血管が圧迫されるような状態(事故や災害などで長時間体の上に重いものが乗っていたり挟まれたりしている状態)が続くと、血栓ができやすくなります。

血液の異常

病気や感染症によって血液に異常が生じると血栓ができやすくなります。

具体的には高脂血症、糖尿病といった慢性疾患による影響や、感染症などによっても引き起こされます。

女性のホルモン剤のピルは卵胞ホルモンで作られていて、このホルモンは性質的にとても血栓を作りやすいものです。

③血管の硬化

血管の硬化は動脈の壁が硬くなって弾力がなくなり血流がスムーズでなくなることが原因で起こる病気で、動脈硬化と呼ばれています。

①でも書いた通り、血流が停滞すると血栓ができやすくなります。

動脈硬化は、喫煙、過度の飲酒、運動不足などの生活習慣で起こりやすく、糖尿病の合併症でも起こります。

④コロナ感染・ワクチン接種

パンデミックを経て明らかになったことは、コロナ感染・ワクチン接種のいずれにおいても結果として血栓ができやすくなる、ということです。

この2つに共通していることはスパイクタンパクの毒性です。

具体的にはコロナウイルスのスパイクタンパク、mRNAワクチンが生成するスパイクタンパクがともに血管壁を傷つけることが確認されており、それが血栓の原因となります。

mRNAワクチンの評価はここでは控えますが、これは確かに新しい技術であり、このワクチンの開発の基礎を築いたカタリン・カリコ博士とドリュー・ワイスマン博士は2023年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

しかし、ワイスマン博士自身が「このワクチンは血栓を生じさせ、ヒトの血管を傷害する恐れがある」と2018年の論文(Nature)で警笛を鳴らしていることは意外と知られていません。

日常で簡単に取り入れられる血栓予防方法

運動

生活習慣病を改善するためにも運動を行うことは大切です。

ここでは一般論になりますが、お付き合いください。

運動を行うことで血圧値・血糖値が下がり、善玉のHDLコレステロールが増えます。

骨粗しょう症の予防や、ストレス解消にもつながり、良質な睡眠をとることができます。

長距離を走ったり、スポーツジムで鍛えたリスるということではなくても、1日20分程度のウォーキングを毎日行うことでも十分に運動になるので、自宅から最寄りの駅まで歩く、エスカレーターではなく階段を使うなど、日常生活で無理なく行える運動を行っていきましょう。

納豆

生活習慣病を改善するためにバランスの取れた食事を、、、という表現は嫌と言うほど目にされてきたのではないでしょうか。

ここでは一般論よりも、具体論を書いていきます。

わたしたちが調べた限りにおいて、経口で摂取する食材で血栓の溶解が医学的に解明されているものは、納豆です。

納豆に含まれるナットウキナーゼというタンパク分解酵素が血栓(フィブリン)に直接作用してそれを溶解することが日本人医学博士の須見洋行先生(現倉敷芸術科学大学名誉教授)によって発見され、1986年に発表されました。

では、どの程度の量なら血栓を溶解するのかというと、残念ながら定量的なデータはありません。

市販の納豆にはナットウキナーゼが多いもので1パックに1500FU(FU=フィブリン溶解単位)含まれていると言われていますが、納豆のパッケージにFUの記載がないことからも、市販の納豆からは安定的にナットウキナーゼを産生することが難しいのだと推察できます。

定量的にナットウキナーゼを摂取するのであれば、サプリメントとして摂取することが最適かもしれません。

ただし、ナットウキナーゼは熱に弱いことや、ある程度の量を定期的に摂取する必要があります。

できれば、医療機関で血栓を示す血液検査データを読み取りつつ、量を調整しながら摂取することが望ましいですね。

あと、これは殆ど知られていないのですが、本格焼酎や泡盛の香気成分(酢酸ベータフェネチル)がt-PA(組織プラスミノーゲンアクチベーター)とよばれる人間が血栓を溶かすために作り出す成分を増加させるというヒト試験データも、ナットウキナーゼを発見した須見洋行先生から発表されています。

沖縄の人たちが長生きされるヒントもこのあたりにあるのかもしれませんね。

禁煙

タバコには有害物質が多数含まれていることはご存知のとおりです。

さらにタバコに含まれるニコチンには血管を細くする作用があります。

血管が細くなると血流が悪くなり血栓が生じる原因となるので、血管の為に禁煙を行いましょう。

喫煙は血管にとって百害あって一利なし、ですね。

医師、医学博士、栄養療法ドクター

2002年 金沢医科大学卒業 同年、医師免許取得

2008年 博士号取得 同年、金沢医科大学助教

その後整形外科専門医、整形外科リウマチ専門医取得

2009年 公立宇出津総合病院整形外科医長、

リハビリテーション科医長

2013年 神奈川県内の病院に勤務

2017年 回復期リハビリテーション専従医取得

2022年3月 病院勤務を辞め独立

2022号9月 株式会社ニュートライズ起業