オリゴ糖

オリゴ糖は、健康や美容に注目する人々の間で人気の成分です。

腸内環境の改善だけでなく、免疫力向上や美容効果など多岐にわたる効果が期待できます。

この記事では、オリゴ糖の種類ごとの効果や、目的に応じた選び方を詳しく解説します。

オリゴ糖とは?基本知識を解説

オリゴ糖は、炭水化物の一種で、少数の単糖が結合した構造を持つ糖類です。

その特徴は消化酵素によって分解されにくく、一部が腸内に到達して善玉菌のエサになる点にあります。

自然界ではバナナや玉ねぎ、大豆など、さまざまな食品に含まれており、日常の食事からも摂取が可能です。

また、加工食品としてはシロップや粉末、サプリメントの形で市販され、手軽に取り入れられるのも魅力のひとつです。

これらの製品は腸内環境の改善を目的として活用されることが多く、特に腸内フローラを整える効果が期待されています。

腸内環境を健康的に保つための重要な成分といえるでしょう。

オリゴ糖の種類と効果

オリゴ糖には多くの種類があり、それぞれに特徴的な効果があります。

その違いは分子構造や腸内細菌との相性によるもので、健康や日常生活の目的に応じて使い分けることが重要です。

以下では代表的なオリゴ糖について、それぞれの特徴と期待できる効果を詳しく見ていきましょう。

フラクトオリゴ糖

特徴

主にバナナや玉ねぎ、アスパラガスなどの食品に含まれる天然由来のオリゴ糖です。

食品そのものから摂取することも可能で、市販のサプリメントにもよく利用されています。

効果

善玉菌であるビフィズス菌を増やす働きがあり、腸内フローラを整える効果が期待できます。

また、便秘の解消や腸内の悪玉菌を抑制する役割も持ち、腸内環境を全体的に改善します。

ガラクトオリゴ糖

特徴

牛乳や乳製品に含まれる乳糖を基に生成されるオリゴ糖です。

乳製品に豊富に含まれるため、食品としても摂取しやすい特徴があります。

効果

免疫力を向上させる作用があり、アレルギー症状の緩和や感染症予防に役立つことが研究で示されています。

腸内のビフィズス菌を増やし、健康維持をサポートする働きも注目されています。

イソマルトオリゴ糖

特徴

加工食品に多く使用され、熱や酸に強い性質を持つオリゴ糖です。

特に調理や加工工程に適しており、幅広い用途で使用されています。

効果

虫歯になりにくいことが特徴で、料理や飲み物に加えても栄養効果が損なわれにくい点が魅力です。

腸内の善玉菌をサポートする効果も期待されています。

大豆オリゴ糖

特徴

大豆に由来する天然オリゴ糖で、植物性食品から摂取することが可能です。

大豆製品には自然な形で含まれているため、日常の食事から取り入れやすい成分です。

効果

消化を助ける働きがあり、腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整えます。

植物性の栄養素を摂取したい方にも適しています。

ラフィノース

特徴

ビート(甜菜)から抽出されるオリゴ糖で、自然由来の甘味を持つのが特徴です。

食品添加物としても使用され、使いやすい形状で販売されています。

効果

腸内でのガス発生を抑制し、便通をスムーズにする働きがあります。

また、水分を保持する性質により腸内の状態を整える効果が期待できます。

ラクチュロース

特徴

生乳を殺菌して得られる牛乳等に微量に含まれています。

食品として利用される場合はラクチュロース、医薬品として利用される場合はラクツロースと表記されます。

1957年に経口摂取によって便中のビフィズス菌を増やすことが初めて見いだされ、現在はプレバイオティクスの一種に位置づけられています。

経口摂取されたラクチュロースは胃や小腸で消化されず、またほとんど吸収されることなく、大部分がそのまま大腸に到達します。

食品表示基準では炭水化物(糖類)に分類されるが熱量は2 kcal/gであり、血糖値(血中グルコース濃度)や血中フルクトース濃度、血中インスリン濃度に影響を与えません。

効果

おおむね5 g/日以下の低用量ラクチュロースの摂取によって、ビフィズス菌が増えて腸内環境が改善されたり短鎖脂肪酸が刺激になって蠕動運動が活性化されたりすることで便通の促進に繋がると考えられており、ラクチュロースは特定保健用食品の関与成分として、また機能性表示食品の機能性関与成分として活用されています。

それぞれのオリゴ糖には独自の特徴と効果があるため、目的や用途に応じて選ぶことが大切です。

腸内環境の改善、美容、免疫力向上など、自分のニーズに合ったオリゴ糖を活用しましょう。

オリゴ糖の目的別の選び方

オリゴ糖は種類によって得られる効果が異なるため、目的に合わせて適切なものを選ぶことが大切です。

それぞれのオリゴ糖が持つ特性を理解し、健康維持や日常生活に活用していきましょう。

以下では、目的別に適したオリゴ糖の種類を詳しく紹介します。

腸内環境を整えたい場合

腸内フローラを改善したい場合には、フラクトオリゴ糖やガラクトオリゴ糖がおすすめです。

これらは善玉菌のエサとなり、腸内のバランスを整える働きをします。

便秘の解消や腸内の悪玉菌抑制にも効果的で、腸内環境全体を健やかに保つ手助けをしてくれます。

ヨーグルトに加えたり、サプリメントで手軽に摂取することが可能です。

免疫力を高めたい場合

免疫力向上を目指す方には、ガラクトオリゴ糖が最適です。

このオリゴ糖は腸内のビフィズス菌を増やすだけでなく、免疫系の働きをサポートする作用があります。

特にアレルギー対策や感染症予防に役立つと言われており、季節の変わり目や体調管理に取り入れると良いでしょう。

料理や飲み物に使いたい場合

熱や酸に強いイソマルトオリゴ糖は、料理や飲み物に活用するのに最適です。

加熱しても効果が損なわれにくいため、焼き菓子や煮物、スムージーなど幅広いレシピで利用できます。

甘さが控えめで虫歯になりにくい点もメリットのひとつです。

しっかり便を出したい場合

便秘に悩まれている方などで、毎日しっかりと便をスムースに出したい方には、ラフィノースやラクチュロースがおすすめです。

オリゴ糖の形状別選び方

市販されているオリゴ糖製品には、さまざまな形状があり、それぞれに異なる特徴や使い勝手があります。

選び方を知ることで、日常生活に適したオリゴ糖を見つけることができるでしょう。

以下に、代表的な形状別に特徴やメリット、注意点を詳しく解説します。

シロップタイプ

液体状で、扱いやすさが魅力のオリゴ糖です。飲み物や料理にスムーズに混ぜることができ、幅広い用途で使用されています。

柔らかい甘さが特徴的です。

スムージーやヨーグルト、ドレッシングなどに簡単に加えられるため、料理の手間を減らせます。

また、甘さの調整がしやすく、家庭での活用幅が広い点も魅力です。

シロップタイプは砂糖に近いカロリーを持つものが多い傾向があります。

摂取量を増やしすぎると、体重管理に影響を与える可能性があるため、適量を守ることが重要です。

特に、糖質制限をしている場合は成分表示をよく確認しましょう。

粉末タイプ

軽量で保存性に優れており、さまざまな用途に使える万能タイプです。

飲み物やスープに溶かして利用するほか、料理やお菓子作りにも取り入れることができます。

必要な分だけ取り出せるため、計量が簡単で無駄が出にくいのが利点です。

温かい飲み物や料理には溶けやすく、自然な甘みを足すことができます。

保存性も高く、長期間の使用に適しています。

冷たい飲み物に加える際は溶けにくいことがあるため、しっかり混ぜることが大切です。

また、湿気を吸いやすい性質があるため、保存容器を密閉しておく必要があります。

サプリメントタイプ

錠剤やカプセル、スティック状など、携帯性に優れた形状のオリゴ糖です。

外出先や忙しい日常でも手軽に摂取できるのが特徴です。

必要な量を簡単に摂れるため、時間をかけずにオリゴ糖を取り入れることが可能です。

また、持ち運びしやすいため、旅行先や職場でも気軽に使用できます。

個包装のスティックタイプは、計量の手間が省けて便利です。

一部の製品には保存料や添加物が含まれている場合があります。

購入前に成分表示を確認し、できるだけ余計な成分が含まれていないものを選ぶと安心です。

特に健康志向の方は、無添加製品を検討すると良いでしょう。

オリゴ糖の形状によって特徴や用途が異なるため、自分の生活スタイルに合ったものを選ぶことが大切です。

日常の食事や飲み物に加えるだけでなく、サプリメントを活用することで、より簡単に健康維持をサポートできるでしょう。

適切な形状を選び、効果的にオリゴ糖を取り入れてみてください。

オリゴ糖の効果的な摂取方法

オリゴ糖を日常生活に取り入れる際には、食品や市販品を上手に活用することが重要です。

適切な方法で摂取することで、効果を最大限に引き出すことができます。

ここでは、食品から摂取する方法や市販品を使った簡単なアイデア、摂取時の注意点を詳しく解説します。

食品から摂取する方法

バナナや玉ねぎ、大豆製品といったオリゴ糖を多く含む食品を積極的に食事に取り入れましょう。

これらの食品には、オリゴ糖だけでなくビタミンや食物繊維も豊富に含まれており、相乗効果で健康をサポートします。

例えば、朝食にバナナを加えたり、夕食に玉ねぎを使ったスープを取り入れると、無理なく摂取できます。

これらの自然食品は、調理の工夫次第で飽きずに続けられるのも魅力です。

市販品を使った簡単なレシピ

ヨーグルトやスムージーに、シロップタイプや粉末タイプのオリゴ糖を加えるだけで、簡単に摂取が可能です。

スムージーにフルーツと一緒に加えることで、甘味が自然に引き立ち、朝食や間食として最適な一品になります。

また、サラダのドレッシングに混ぜたり、料理の甘味付けに利用するなど、日々の食事で手軽に活用できるのもメリットです。

シロップタイプを使えば、飲み物にスムーズに溶けるので、忙しい朝にも便利です。

摂取量に注意

オリゴ糖は、適量を守ることで健康効果を十分に発揮します。

ただし、摂りすぎるとお腹の張りや下痢などの消化不良を引き起こす場合があります。

1日の推奨摂取量は製品のラベルを参考にするか、専門家に相談すると良いでしょう。

特に、初めてオリゴ糖を摂取する場合は少量から始め、自分に合った量を見つけることが大切です。

日常的に取り入れる際には、バランスを意識し、食生活全体で適切に調整しましょう。

オリゴ糖を効果的に摂取することで、腸内環境を整え、健康を維持するサポートが期待できます。

食品や市販品を上手に活用し、自分に合った方法で取り入れることが、継続のカギになるでしょう。

よくある質問(Q&A形式)

Q: 毎日オリゴ糖を摂取しても大丈夫ですか?

A:

適量を守れば、毎日摂取しても問題ありません。

オリゴ糖は腸内環境を整える効果があるため、継続的な摂取が健康維持につながるとされています。

ただし、摂りすぎるとお腹の張りや下痢などの消化不良を引き起こす可能性があります。

特に、体質によって反応が異なるため、初めて摂取する場合は少量から始めることをおすすめします。

適量を守りながら、自分に合った摂取方法を見つけてください。

Q: ダイエット中でもオリゴ糖を摂って良いですか?

A:

オリゴ糖は低カロリーでありながら、腸内環境を整える効果が期待できるため、ダイエット中にも摂取可能です。

特に、甘味料として使用することで砂糖の代わりになり、カロリーを抑える工夫ができます。

また、腸内フローラを改善することで代謝の向上が期待できる点もメリットです。

ただし、ダイエット目的で使用する場合でも、摂取量の調整は必要です。

過剰摂取にならないよう、1日の摂取量を守りながら利用することを心がけましょう。

Q: どのオリゴ糖が最も効果的ですか?

A:

オリゴ糖の効果は種類によって異なります。

そのため、目的に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。

例えば、腸内環境を整えたい場合はフラクトオリゴ糖が適しています。

善玉菌であるビフィズス菌を増やし、便秘解消や腸内フローラの改善に役立つためです。

一方、免疫力を向上させたい場合にはガラクトオリゴ糖がおすすめです。

腸内環境を改善しながら免疫機能をサポートする効果が期待できます。

それぞれの特徴を理解し、自分の目的に合ったオリゴ糖を選んでみてください。

オリゴ糖は、日常の健康管理や特定の目的に合わせた利用が可能な成分です。

気になる点があれば、摂取方法を工夫しつつ、自分のライフスタイルに合った形で取り入れてみてはいかがでしょうか。

フラクトオリゴ糖

健康や美容への意識が高まる中で、「腸内環境を整える食品」が注目を集めています。

その中でも、フラクトオリゴ糖は善玉菌をサポートするプレバイオティックスとして、多くの人々に取り入れられている成分です。

本記事では、フラクトオリゴ糖の特徴や健康効果、具体的な利用方法について詳しく解説します。

フラクトオリゴ糖とは?

定義と構造

フラクトオリゴ糖は、ショ糖に複数の果糖が結合した構造を持つオリゴ糖の一種です。

この構造により、ヒトの消化酵素では分解されにくい性質を持っています。

自然界ではゴボウ、トマト、バナナ、モモ、スイカなどの食品に含まれ、これらの食材を通じて摂取することができます。

また、加工食品やサプリメントとして利用される場合も多く、現代の食生活に欠かせない成分といえるでしょう。

このオリゴ糖は甘味がありながら低カロリーで、砂糖よりもはるかに血糖値への影響が少ないという特性を備えています。

そのため、甘味料としても健康を気にする方に適した選択肢です。

さらに、耐熱性があるため調理や加工にも適用しやすい点が魅力といえます。

特徴的な性質

フラクトオリゴ糖の最大の魅力は、腸内環境を整えるプレバイオティックスとしての機能です。

腸内の善玉菌(特にビフィズス菌)のエサとなり、それらの菌を増殖させることで腸内フローラを改善します。

この効果により、便秘や下痢の予防に役立ち、免疫力の向上にも寄与するとされています。

また、低カロリー甘味料としての特性も見逃せません。

砂糖と比較してカロリーが抑えられるため、ダイエット中の食事や飲み物に活用しやすいのが特長です。

加えて、フラクトオリゴ糖は血糖値の急激な上昇を抑える効果もあり、糖質制限を意識する方にとって理想的な成分といえるでしょう。

これらの性質を活かすことで、フラクトオリゴ糖は健康的な生活をサポートする重要な役割を果たしています。

日常の食事や飲料に少し取り入れるだけで、多くのメリットを享受できるのが魅力です。

フラクトオリゴ糖の健康効果

腸内環境の改善

フラクトオリゴ糖は、腸内の善玉菌、特にビフィズス菌のエサとなることで知られています。

これにより善玉菌が増え、腸内フローラのバランスが整えられるため、便秘解消や下痢予防に効果的です。

また、腸内環境が改善されると、免疫力が向上し、感染症やアレルギーのリスク低減にもつながるとされています。

さらに、腸内で有害物質を生成する悪玉菌の活動を抑える効果も期待できるため、健康維持には欠かせない成分です。

これらの作用は日々の体調を整える一助となるでしょう。

血糖値への影響が少ない

フラクトオリゴ糖は、消化酵素で分解されにくいという特性を持っています。

そのため、摂取しても血糖値を急激に上昇させることがなく、糖質制限が必要な方や糖尿病を予防したい方に適した成分です。

また、インスリンの過剰分泌を抑えることで、脂肪の蓄積を防ぐ効果も期待されています。

この性質により、健康管理を意識した食生活の中で積極的に活用されることが増えています。

低カロリー甘味料としての利用

フラクトオリゴ糖は、砂糖と比較してカロリーが低いため、甘味を楽しみながら摂取カロリーを抑えることが可能です。

この特長から、ダイエット中の食事や飲み物の甘味料として広く利用されています。

さらに、熱に強く加熱調理でも甘味が損なわれないため、料理やお菓子作りにおいても活用しやすい点が魅力です。

例えば、フラクトオリゴ糖を使ったスムージーやヨーグルトは、手軽で健康的な選択肢として人気があります。

甘味料としての使いやすさが、健康志向の方々に支持される理由の一つといえるでしょう。

フラクトオリゴ糖の適切な摂取量

フラクトオリゴ糖の摂取目安は、1日あたり5~10g程度とされています。

この量は、腸内環境を整えるために十分であり、効果を実感しやすいと考えられています。

ただし、過剰に摂取すると、腹部膨満感やガスの発生、さらには下痢を引き起こす可能性があります。

これらの副作用は、特にフラクトオリゴ糖に慣れていない場合に起こりやすいため、最初は少量から始めて徐々に増やすことが推奨されます。

また、個人差があるため、自分に適した摂取量を見つけることが重要です。

一方で、摂取量を適切にコントロールすれば、フラクトオリゴ糖は安全で効果的な健康成分として活用できます。

特に、普段の食生活で野菜や果物の摂取が少ない場合、意識的に摂り入れると腸内環境の改善が期待できます。

フラクトオリゴ糖の選び方と保存方法

製品の選び方

フラクトオリゴ糖を選ぶ際は、成分表示を確認し、砂糖や果糖ぶどう糖液糖、人工甘味料が含まれていない製品を選ぶことが大切です。

さらに、使用用途に応じて製品形状を選ぶことも重要です。

例えば、調理や飲み物への混ぜやすさを重視する場合は液状タイプがおすすめです。

ただし、糖質制限をしている場合は成分表示をくれぐれもよく確認しましょう。

一方で、サプリメント感覚で手軽に摂りたい場合は粉末タイプが適しています。

それぞれの形状が持つ利便性を理解し、自分のライフスタイルに合ったものを選びましょう。

保存方法

フラクトオリゴ糖粉末は湿気を吸収しやすい性質があるため、開封後はしっかり密閉して保管することが重要です。

特に、直射日光や高温多湿を避け、冷暗所で保管することで品質を長く保つことができます。

保存場所が適切でない場合、製品の風味や効果が損なわれる可能性があるため注意してください。

まとめ

フラクトオリゴ糖は、甘味を楽しみながら健康をサポートできる画期的な成分です。

腸内環境の改善や低カロリー甘味料としての利用など、多くのメリットが期待できます。

適切な摂取量を守り、日常生活に無理なく取り入れてみてください。

イヌリン

現代の食生活では、不足しがちな食物繊維が注目されています。

その中でも、イヌリンは特に健康効果が期待される成分です。

本記事では、イヌリンの基本情報から健康効果、摂取方法、料理への活用法まで詳しく解説します。

イヌリンとは?基本情報を解説

イヌリンは、水溶性食物繊維に分類される成分で、菊芋、玉ねぎ、にんにく、チコリなどの植物に多く含まれています。

この成分は消化されにくいため、大腸まで届き、腸内細菌のエサとなって腸内環境を整える働きをします。

特に、善玉菌の増殖を助け、悪玉菌の抑制につながるため、腸内フローラの改善に役立つとされています。

また、イヌリンは「プレバイオティクス」として知られ、便通の改善や腸の健康維持に欠かせない存在として注目されています。

イヌリンの健康効果とは?

イヌリンは以下のような多くの健康効果をもたらします。

腸内環境の改善

イヌリンは腸内細菌のバランスを整え、特にビフィズス菌などの善玉菌を増やすことで腸内フローラを健全に保ちます。

この効果により、便通がスムーズになり、便秘予防や解消が期待されます。

さらに、腸内環境の改善は、栄養の吸収効率を高めるだけでなく、免疫力向上にもつながります。

腸内の状態が良くなることで、全身の健康を維持する効果も注目されています。

血糖値の上昇抑制

食後の血糖値が急激に上がることは、糖尿病や動脈硬化の原因となり得ます。

イヌリンは、糖の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を抑える働きが特徴です。

この作用により、糖尿病の予防や食後血糖値の安定化が期待できます。

また、継続的に摂取することでインスリンの負担を減らし、代謝機能の改善も見込めるでしょう。

コレステロール低減効果

イヌリンは中性脂肪や悪玉コレステロール(LDL)の減少をサポートします。

この作用により、動脈硬化や高脂血症のリスクを低減できるとされています。

また、脂質代謝を助けることで、心血管疾患の予防にも役立つでしょう。

さらに、善玉コレステロール(HDL)の比率を高めることで、血液の流れを良好に保つ効果も期待されています。

ダイエット効果

イヌリンは胃や腸内で水分を吸収して膨らむ特性があり、満腹感を持続させる効果があります。

そのため、過剰なカロリー摂取を抑えるサポートとして有効です。

また、腸内環境を整えることで基礎代謝が向上し、脂肪燃焼が促進されることが期待されます。

これらの特性により、無理のないダイエットが可能となり、健康的な体重管理に役立つでしょう。

イヌリンを多く含む食品一覧

イヌリンを効率的に摂取するためには、イヌリン含有量が高い食品を日常的に取り入れることが効果的です。

以下は主な食品とその特徴です。

- 菊芋

イヌリンの含有量が20%以上と最も豊富な食品です。

クセのない味わいで、生食や煮物、炒め物など幅広い料理に使いやすい点が特徴です。 - チコリ

含有量は15~20%で、欧米ではサラダやスープの材料として親しまれています。

根からはチコリコーヒーも作られます。 - 玉ねぎ

含有量は5~6%程度ですが、加熱してもイヌリンが減少しにくいのが特長です。

炒め物やスープに最適で、普段の料理で手軽に摂取できます。 - にんにく

含有量は9~16%と高めです。

刻んだり加熱したりしてもイヌリンを摂取できるため、料理のアクセントとして便利に活用できるでしょう。 - ごぼう

含有量は3~4%と比較的少なめですが、食物繊維全体の含有量が豊富なため、腸内環境改善の助けになります。

これらの食品は日常的な食事に取り入れやすく、無理なくイヌリンを摂取できる点が魅力です。

多様な料理に活用することで、飽きずに続けられるでしょう。

イヌリンの効果的な摂取方法

イヌリンの効果を最大限に引き出すには、摂取方法を工夫することが重要です。

以下のポイントを参考にして、日常生活に無理なく取り入れてみましょう。

食前に摂取する

イヌリンは食事の前に摂取することで、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

食後に比べて吸収が緩やかになるため、糖代謝が安定しやすくなります。

特に、糖尿病予防や血糖値管理が必要な方に適した方法と言えるでしょう。

毎日一定量を摂取する

イヌリンの1日推奨摂取量は5~10gとされています。

この量を毎日継続的に摂取することが、腸内環境の改善や健康効果を得る鍵です。

食品だけでは不足する場合は、イヌリンを配合したサプリメントの活用も選択肢の一つです。

少量から始めて体調を確認する

注意点として、イヌリンを一度に多く摂取すると、腹部の張りや下痢を引き起こす可能性があります。

そのため、少量からスタートし、自身の体調を観察しながら摂取量を徐々に増やすのが安心です。

効果を得るには、継続して摂取することが大切です。

また、食品から摂取する際は、菊芋や玉ねぎなどイヌリンを多く含む食材を活用すると効率的です。

これらをうまく組み合わせることで、日々の健康管理に役立てることができるでしょう。

摂取時の注意点と副作用

イヌリンは健康をサポートする成分として注目されていますが、摂取方法を誤ると体調に影響を与える場合があります。

以下の点に注意して、適切に取り入れましょう。

過剰摂取の影響

イヌリンを10g以上一度に摂取すると、消化不良や腹部の張り、下痢を引き起こすことがあります。

特に、腸が敏感な人は影響を受けやすいため、適切な量を守ることが大切です。

急激に摂取量を増やすのではなく、少しずつ体を慣らしていく方法が推奨されます。

個人差の考慮

イヌリンの摂取に対する反応は、腸内環境や体調によって大きく異なります。

特に、腸内細菌のバランスが乱れている場合は、予想以上に強い反応が出ることもあります。

初めて摂取する場合は1~2g程度から始め、自分に合った量を見極めていくと良いでしょう。

適切な摂取タイミング

イヌリンの効果を実感するには、毎日の継続が重要です。

しかし、体調に違和感を覚えた際は摂取を控えたり、量を調整することが必要です。

また、サプリメントを利用する場合は製品ごとの推奨量を確認し、正しく使用してください。

安全に摂取するためには、個人の体質や状態に合わせて無理のない範囲で取り入れることがポイントです。

適切に活用することで、健康効果を最大限引き出すことができるでしょう。

イヌリンを料理に活用する方法

イヌリンは、日常の料理に取り入れやすく、無理なく摂取できる成分です。

食品そのものに含まれる場合と、市販のイヌリンパウダーを利用する方法があります。

以下に活用例を紹介します。

イヌリン含有食品を使った調理

菊芋や玉ねぎ、にんにくなど、イヌリンを多く含む食品を使うことで自然に摂取できます。

これらは、サラダ、スープ、炒め物など、さまざまな料理に活用可能です。

例えば、菊芋を薄切りにしてサラダに加えると、シャキシャキした食感が楽しめます。

また、玉ねぎやにんにくは加熱してもイヌリンが減少しにくいため、煮込み料理やパスタソースに取り入れるのもおすすめです。

イヌリンパウダーの活用

市販のイヌリンパウダーは、無味無臭で使いやすいのが特徴です。

スープや飲み物に混ぜても味を損なわず、ヨーグルトやスムージーに加えることで手軽に摂取できます。

特に、食事全体で不足しがちなイヌリンを補う方法として、多忙な人にも適しています。

料理への影響

イヌリンは、料理の味や食感を大きく変えないため、幅広い料理に応用できます。

また、軽い甘みを持つ特性があるため、少量を料理に加えることで自然な甘みを引き出すことも可能です。

これにより、砂糖の使用量を減らしながら健康的な調理が実現できます。

日常的に取り入れることで、腸内環境改善や健康維持に役立てることができるでしょう。

特に、調理法を工夫すれば飽きることなく続けやすい点も魅力的です。

難消化性デキストリンとの違い

イヌリンと似た成分として、難消化性デキストリンが挙げられます。

どちらも水溶性食物繊維であり、腸内環境の改善や健康維持に役立つ成分ですが、原料や効果、使用方法にいくつかの違いがあります。

原料の違い

イヌリンは主に菊芋やチコリの根などから抽出される植物由来の成分です。

一方、難消化性デキストリンはトウモロコシのデンプンを加工して作られることが一般的です。

このため、原料の特徴に応じてそれぞれ異なる風味や性質を持つことがあります。

プレバイオティクス効果の違い

両者ともに腸内細菌に影響を与えますが、イヌリンの方が善玉菌(特にビフィズス菌)の増加効果が高いとされています。

難消化性デキストリンも腸内環境を改善しますが、その効果はイヌリンに比べてやや穏やかだと報告されています。

そのため、腸内フローラを積極的に整えたい場合にはイヌリンが適しているでしょう。

使用方法や摂取感の違い

難消化性デキストリンは、無味無臭で溶解性が高いため、飲み物に混ぜ込んで手軽に摂取されることが多いです。

コーヒーやお茶に加えても目立たず、使いやすい点が特徴です。

一方、イヌリンは食品そのものに自然に含まれる場合も多く、食品から直接摂取できる点が利点と言えます。

また、市販のイヌリンパウダーを活用すれば、料理や飲み物に加える形で取り入れることも可能です。

どちらも優れた水溶性食物繊維ですが、目的やライフスタイルに合わせて使い分けるとよいでしょう。

イヌリンは腸内環境を積極的に整えたい場合に、難消化性デキストリンは飲み物で気軽に繊維を補いたい場合におすすめです。

血栓を予防する重要性とは?日常で簡単に取り入れられる方法を紹介

パンデミックを経たいま、従来にも増して血栓への注目度が上がっています。

というのも、コロナウィルスとコロナワクチンが同様の機序で血栓を作り出すことが明らかになったからです。

血栓がもたらす深刻な病とわたしたち人類は、これまで長い間対峙してきました。

しかし技術が進歩した現代において、出来てしまった血栓に対抗する手段は「薬剤」に頼り切っているのが現実です。

お薬に頼ると言っても、血栓そのものを溶かすという経口のお薬は存在しません。

存在するのは注射薬であり、その使用はかなり制限されたものになります。

有名な「抗血小板薬」や「抗凝固薬」は必ずしも血栓を溶かすものではありません。

これらのお薬にはすべて、出血という深刻なリスクがあることには注意が必要です。

しかし、いっぽうで、ある食品において(それも日本人にかなり馴染みの深い食品が)安全に血栓だけを溶かす能力があることが40年近く前に医学的に証明されているのです。

薬の存在が大きすぎて、これまで光が当てられてこなかったその食品にあらためて注目しつつ、わたしたちが日常生活を営む中で、いかにすれば血栓のリスクを遠ざけることができるのか、考えていきたいと思います。

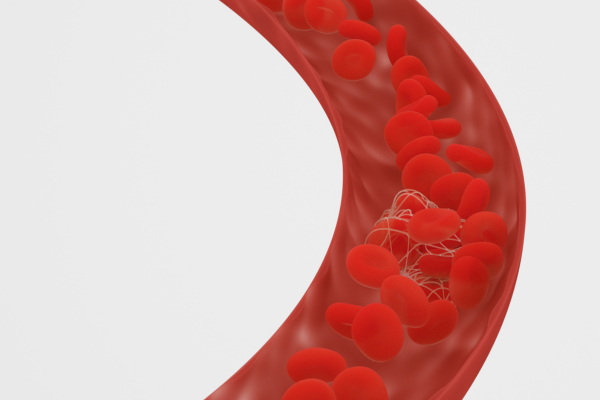

血栓とは

血栓とは、血管内にできる血のかたまりのことです。

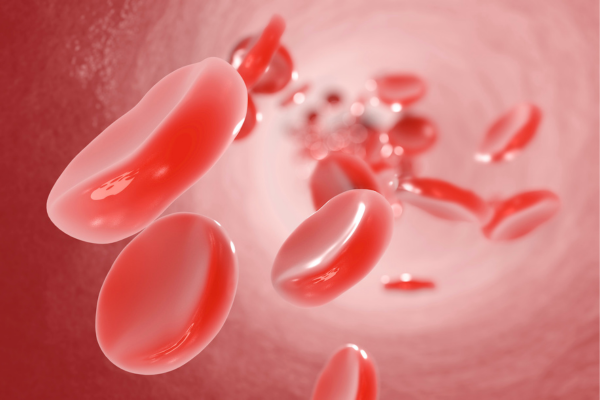

通常血液は、血管の中をスムーズに流れ、全身を巡っています。

ところが、何らかの原因で血液が停滞したり、血液に異常が起こったりすることで血が固まりやすくなり、怪我をしたときにできるかさぶたのようなかたまり、いわゆる血栓ができます。

これが血管内を流れて肺や脳に「飛んで」(急に血栓が移動する様子を「飛ぶ」と表現します)血管を詰まらせると、命に関わる重篤な症状となることがあるのです。

血栓が引き起こす重大な事態

人体に備わる血液を固めたり溶かしたりする機能は絶妙なバランスの上に成り立っており、それはまるでシーソーのようだと例えられます。

ヒトの体内の血液は何も異常が無いときはスムースに全身を流れていますが、ひとたび出血が起こる(血管が壊れる)と、たちどころに止血が行われます。

普段はサラサラと流れている血液が、出血が起こった途端に、とても早いスピードで固まりだす営み、これを人体は日常的に無意識に行っています。

この活動を医学用語では凝固線溶系といいます。

なんらかの損傷で血管が傷ついた際に、止血(血液凝固)のために集まってきた血小板と赤血球を、フィブリン(繊維状タンパク質)があたかも細い針金のようにぐるぐる巻きにすることでそれらの塊が血栓となります。

止血が完了し血管が再生するとヒトが本来持っている凝固線溶系のバランスが作動し、できた血栓を溶かし去ります。

しかし、そのバランスが崩れている場合、できた血栓が溶解することなく、もしそれが心臓の血管に飛べば心筋梗塞、脳の血管に起これば脳梗塞となります。

血栓の先には血液が流れなくなり、細胞への酸素や栄養分の供給がストップしてしまいます。

その結果、細胞組織は壊死してしまいます。

日本人の死因は、第1位がガン、第2位が心筋梗塞、第3位が脳卒中であることはよく知られていますが、心筋梗塞と脳卒中はどちらも血栓ができることで発症する共通の病気です。

微小な血栓による健康への影響

「血栓が引き起こす重大な事態」では血栓症が引き起こす重大な事態を述べてきましたが、血栓がまだ微小な状態ではどうでしょうか。

以下に、微細な血栓が臓器に及ぼす影響を記載していきます。

<1>脳・心臓

認知機能の低下「ブレインフォグ」やうつ的症状、記憶力の低下なども血栓に関連している可能性が指摘されています。

<2>肺

激しい息切れは微小血栓の影響が考えられます。

<3>眼

網膜動脈の微細な血栓により、血流が悪くなり、結果、抗酸化力が低下し視野(明るさ)への影響が考えられます。

<4>皮膚

末梢の血流が滞ることで、血色が悪くなることが想像できます。

<5>腎臓

細かな血管の塊である糸球体に微小血栓が出来ると、排尿障害(夜間の頻尿)の発生が想像できます。

<6>膵臓

膵臓での微小血栓の存在は、インスリン分泌能との関連性が想像できます。

<7>胎盤

胎盤の血流は遅く、血管が細いため、血栓症が起こりやすいとされています。

不育症(習慣性流産)の中でも多い抗リン脂質抗体症候群は胎盤に血栓ができて血管梗塞がおこるものです。

<8>生殖器

微小血管の塊でもある生殖器での血栓の形成は生殖能力に影響を与えることが予想できます。

<9>がんとの関連

がん関連血栓症はがん患者さんにおける重要な合併症の一つです。

化学療法を行うがん患者さんの死因の第一位は「がんの進行(Progression of cancer)」が70.9%。

それについで2位は血栓症が9.2%(動脈血栓症5.6%、静脈血栓症3.5%)となっています。

血栓ができる原因

①血流の障害

血液はその流れが停滞すると固まりやすくなる性質を持っています。

血流が停滞しやすくなるのは長時間同じ姿勢を続けているときで、「エコノミークラス症候群」が有名です。

その他にも、血管が圧迫されるような状態(事故や災害などで長時間体の上に重いものが乗っていたり挟まれたりしている状態)が続くと、血栓ができやすくなります。

血液の異常

病気や感染症によって血液に異常が生じると血栓ができやすくなります。

具体的には高脂血症、糖尿病といった慢性疾患による影響や、感染症などによっても引き起こされます。

女性のホルモン剤のピルは卵胞ホルモンで作られていて、このホルモンは性質的にとても血栓を作りやすいものです。

③血管の硬化

血管の硬化は動脈の壁が硬くなって弾力がなくなり血流がスムーズでなくなることが原因で起こる病気で、動脈硬化と呼ばれています。

①でも書いた通り、血流が停滞すると血栓ができやすくなります。

動脈硬化は、喫煙、過度の飲酒、運動不足などの生活習慣で起こりやすく、糖尿病の合併症でも起こります。

④コロナ感染・ワクチン接種

パンデミックを経て明らかになったことは、コロナ感染・ワクチン接種のいずれにおいても結果として血栓ができやすくなる、ということです。

この2つに共通していることはスパイクタンパクの毒性です。

具体的にはコロナウイルスのスパイクタンパク、mRNAワクチンが生成するスパイクタンパクがともに血管壁を傷つけることが確認されており、それが血栓の原因となります。

mRNAワクチンの評価はここでは控えますが、これは確かに新しい技術であり、このワクチンの開発の基礎を築いたカタリン・カリコ博士とドリュー・ワイスマン博士は2023年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

しかし、ワイスマン博士自身が「このワクチンは血栓を生じさせ、ヒトの血管を傷害する恐れがある」と2018年の論文(Nature)で警笛を鳴らしていることは意外と知られていません。

日常で簡単に取り入れられる血栓予防方法

運動

生活習慣病を改善するためにも運動を行うことは大切です。

ここでは一般論になりますが、お付き合いください。

運動を行うことで血圧値・血糖値が下がり、善玉のHDLコレステロールが増えます。

骨粗しょう症の予防や、ストレス解消にもつながり、良質な睡眠をとることができます。

長距離を走ったり、スポーツジムで鍛えたリスるということではなくても、1日20分程度のウォーキングを毎日行うことでも十分に運動になるので、自宅から最寄りの駅まで歩く、エスカレーターではなく階段を使うなど、日常生活で無理なく行える運動を行っていきましょう。

納豆

生活習慣病を改善するためにバランスの取れた食事を、、、という表現は嫌と言うほど目にされてきたのではないでしょうか。

ここでは一般論よりも、具体論を書いていきます。

わたしたちが調べた限りにおいて、経口で摂取する食材で血栓の溶解が医学的に解明されているものは、納豆です。

納豆に含まれるナットウキナーゼというタンパク分解酵素が血栓(フィブリン)に直接作用してそれを溶解することが日本人医学博士の須見洋行先生(現倉敷芸術科学大学名誉教授)によって発見され、1986年に発表されました。

では、どの程度の量なら血栓を溶解するのかというと、残念ながら定量的なデータはありません。

市販の納豆にはナットウキナーゼが多いもので1パックに1500FU(FU=フィブリン溶解単位)含まれていると言われていますが、納豆のパッケージにFUの記載がないことからも、市販の納豆からは安定的にナットウキナーゼを産生することが難しいのだと推察できます。

定量的にナットウキナーゼを摂取するのであれば、サプリメントとして摂取することが最適かもしれません。

ただし、ナットウキナーゼは熱に弱いことや、ある程度の量を定期的に摂取する必要があります。

できれば、医療機関で血栓を示す血液検査データを読み取りつつ、量を調整しながら摂取することが望ましいですね。

あと、これは殆ど知られていないのですが、本格焼酎や泡盛の香気成分(酢酸ベータフェネチル)がt-PA(組織プラスミノーゲンアクチベーター)とよばれる人間が血栓を溶かすために作り出す成分を増加させるというヒト試験データも、ナットウキナーゼを発見した須見洋行先生から発表されています。

沖縄の人たちが長生きされるヒントもこのあたりにあるのかもしれませんね。

禁煙

タバコには有害物質が多数含まれていることはご存知のとおりです。

さらにタバコに含まれるニコチンには血管を細くする作用があります。

血管が細くなると血流が悪くなり血栓が生じる原因となるので、血管の為に禁煙を行いましょう。

喫煙は血管にとって百害あって一利なし、ですね。

ビタミンB1

ビタミンB1とは

ビタミンB1は水溶性ビタミンの一種で、エネルギーの代謝において重要な役割を果たします。

特に、糖質をエネルギーに変えるために必要不可欠で、脳や神経系の正常な機能を保つためにも欠かせない栄養素です。

ビタミンB1の不足は、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があり、特に脚気や神経障害などがその一例です。

日常の食事から効率よく摂取することが求められています。

日本人によって発見されたビタミンB1

ビタミンB1は、東京帝国大学農学部の教授であった鈴木梅太郎博士によって1910年に発見されました。

鈴木博士は、脚気(ベリベリ)の予防や治療に玄米食が有効であることに着目し、米ぬかから脚気に効く有効成分を分離しました。

この成分は、イネの学名である「Oryza Sativa」にちなんで「オリザニン」と名付けられ、1911年に東京化学会の例会で発表されました。

しかし、翌年にポーランドの化学者フンクが同じ栄養素を発見し、「ビタミン」と名づけて発表したことで、フンクのほうが有名になってしまいました。

江戸わずらい=脚気はビタミンB1不足?

江戸時代、それまで主に玄米を食べていた江戸の人々にも白米食が広がりました。

以前は、白米は身分の高い人しか食べられないものだったのです。

ところが、その頃から奇妙な病が流行り始めました。

白米を食べる習慣は都市部から広がり、地方ではまだまだ玄米食が中心だった当時、江戸を訪れた地方の大名や武士に、足元がおぼつかなくなったり、寝込んでしまったりと、体調が悪くなることが多くなりました。

そんな人たちも故郷に帰るとケロリと治ってしまうことが多かったため、この病は「江戸わずらい」と呼ばれました。

今では「脚気」という呼び方のほうが一般的です。

当時の明確なデータはありませんが、亡くなる人も少なくなかったと言われています。

のちに、これはビタミンB1不足が原因であることが明らかになりました。

胚芽部分に多いビタミンB1は、精米で取り除かれてしまうため、白米にするとわずかしか残りません。

当時の人々は一汁一菜が基本で、ご飯を大量にとり、おかずの量も数も少なかったこともビタミンB1不足の原因となっていました。

現代人も糖質の過剰摂取には要注意

現代においても糖質の過剰摂取や偏った食生活、ビタミンB1を消耗しやすい人は、潜在的にビタミンB1が欠乏する「脚気予備軍」とされています。

ビタミンB1が不足すると糖質がうまくエネルギーに変換されません。

脚気予備軍では、食欲がない・疲れやすい・だるいなどの症状が現れます。

さらに、長期間のビタミンB1不足は心臓や脳にも悪影響を与えるため、注意が必要です。

日常的な食事から適切に摂取することが求められます。

ビタミンB1の消耗

ビタミンB1は次のような理由で消耗されます。

- 甘いものやアルコールの摂り過ぎ

- 妊娠や授乳

- ストレス

- 過食

- 加齢

特に夏場は食欲が低下し、麺類や清涼飲料水など糖質の摂取が多くなるため、ビタミンB1の消耗が激しくなります。

また、運動時や頭や神経を酷使する時など、体はビタミンB1を多く消費するため、不足しがちです。

調理による消耗にもご注意を

ビタミンB1は水溶性で高温に弱いため、調理によって失われやすい栄養素です。

ゆでたり煮たりすると食材からゆで汁や煮汁に移ってしまうため、汁も飲むようにしましょう。

いっぽうで、生の貝類や甲殻類、淡水魚にはビタミンB1を分解してしまう酵素(チアミナーゼ)が含まれているため、十分に加熱して摂取する必要があります。

ビタミンB1が不足するとどうなる?

ビタミンB1が不足すると、エネルギー代謝が滞り、疲労感や無気力感が増加することがあります。

特に、脚気は神経系に影響を及ぼし、手足のしびれや筋肉の萎縮を引き起こす可能性があるのです。

さらに、長期間のビタミンB1不足は心臓や脳にも悪影響を与えるため、注意が必要です。

日常的な食事から適切にビタミンB1を摂取することが求められます。

ビタミンB1を含む食品

ビタミンB1を効率的に摂取するためには、日常の食事に工夫を凝らすことが重要です。

ビタミンB1は特に豚肉や全粒穀物、豆類に豊富に含まれており、これらの食品をバランスよく取り入れることで、必要な量を摂取できます。

食事から自然に摂取できるため、サプリメントに頼ることなく、健康を維持するための栄養源として活用できます。

ビタミンB1が豊富な食材

ビタミンB1を効率よく摂取するためには、特定の食材を意識的に選ぶことが有効です。

以下の食材はビタミンB1を豊富に含んでいます。

- 豚肉

- レンズ豆

- そば

- 玄米

- ナッツ類

- ブロッコリー

これらの食材を日常的に取り入れることで、健康を支える栄養素を確保することができます。

おすすめのビタミンB1食品

豚肉をはじめ、レンズ豆やそば、玄米などがビタミンB1を豊富に含む食品です。

特に、豚肉はビタミンB1の含有量が高く、効率的に摂取できます。

また、レンズ豆やそばも優れた選択肢で、食事にバリエーションを加えながらビタミンB1を摂取することができます。

これらの食品を使ったレシピを活用し、健康的な食生活を送ることが大切です。

調理法でビタミンB1を守る

ビタミンB1は水溶性のため、調理時に失われやすい栄養素です。

特に、茹でたり蒸したりする調理法が推奨されます。

例えば、豚肉を焼くよりも煮込む方が、ビタミンB1をより多く保持することができます。

また、調理時間を短縮し、食材を余分に煮込まないことがポイントです。

これにより、栄養素を効率的に摂取することが可能です。

ビタミンB1のサプリメント

ビタミンB1は食品から摂取するのが理想ですが、場合によってはサプリメントの利用も考慮する必要があります。

特に、食事から十分な量を摂取できない方や特別な健康状態の方にとって、サプリメントは手軽な栄養補給の手段となるのです。

適切な選択を行うことで、健康を維持するための一助となります。

サプリメントの選び方

ビタミンB1は単独ではなくビタミンB群(複合体・コンプレックス)でのサプリメントが望ましいです。

実際に市販のビタミンBサプリメントはほとんどが複合体になっています。

それはビタミンB群は単独よりも複合体で摂ったほうがB群全体が相乗的に効果を発揮するためです。

サプリメントの摂取タイミング

ビタミンB群は体内で貯蔵できません。

その点は鉄とは対照的です(鉄はフェリチンというタンパク質と一緒になって体内に貯蔵されます)。

したがって、いかに長く体内(血中)に留めることができるかが重要です。

血中に留まる時間が長ければ長いほどビタミンB群を必要とする臓器に届けられることになります。

単にビタミンB群を詰め合わせたサプリメントではなくビタミンB群の血中濃度推移や滞留時間などがオープンに情報提供されたサプリメントの利用をおすすめします。

ビタミンB1に関するQ&A

ビタミンB1について、以下に、よくある質問をまとめました。

ビタミンB1の過剰摂取は?

過剰摂取による重大な副作用は稀です。

万が一、体調に異変を感じた場合は、すぐに摂取を見直すことが大切です。

ビタミンB1の必要量は?

成人のビタミンB1の推奨摂取量は、男性が約1.2mg、女性が約1.1mgとされています。

これはあくまで欠乏症を防止するレベルと考え、年齢や生活習慣によって必然的に多くなると考えていいでしょう。

自分に合った量を意識することが重要です。

妊婦や授乳中の摂取について

妊婦や授乳中の方は、通常より多くのビタミンB1が必要です。

必要であれば医師と相談しながら適切な摂取を心がけ、健康な妊娠を支えるためにも、元気な赤ちゃんのためにもしっかりビタミンB1を確保することが大切です。

ルンブロキナーゼ

ルンブロキナーゼとは

ルンブロキナーゼは、北米由来のアカミミズ(Lumbricus rubellus)から抽出されるタンパク分解酵素で、日本人医学博士の美原恒氏(現宮崎大学医学部名誉教授)によって発見、1983年に国際血栓止血学会にて発表されました。

ルンブロキナーゼは、血栓を溶解する効果があるとされています。

国内よりもむしろ海外での評価が高く、韓国ではソウル大学の研究により正式な薬品として認可され「龍心」という名称で経口血栓溶解薬として存在しています。

発見のエピソード

1975年、新設された宮崎医科大学(現宮崎大学医学部)に教授として赴任した美原氏は動物実験施設長を兼任し、そこで多くのアメリカ産アカミミズを取り扱っていました。

このミミズで自身の研究主題である線溶(血管内で形成された血栓(血のかたまり)を溶かす生理機構)を確認してみたところ、ミミズの体液に線溶酵素が存在することが判明し、そこから本格的な研究が始まりました。

ルンブロキナーゼの主成分

ルンブルキナーゼは線溶酵素としてはt-PA(組織プラスミノーゲンアクチベーター)やウロキナーゼとして有名なプラスミン系の酵素ではなく、学問的にはこれまで未知の種類の酵素、セリンプロテアーゼ系の新種であるタンパク分解酵素だとされています。

血栓を溶かす貴重な食品

ルンブロキナーゼは、血栓溶解(フィブリンに直接作用する)を医学的に証明した数少ない食品の1つです。

わたしたちが調べた限りにおいて血栓を溶かすことが医学的に証明されているもうひとつの食品は「ナットウキナーゼ」です。

ともに、日本人の医学博士によって発見されているところが興味深いですね。

ルンブロキナーゼの働き

血栓の溶解こそハイライト

なんらかの損傷で血管が傷ついた際に、止血(血液凝固)のために集まってきた血小板と赤血球を、フィブリン(繊維状タンパク質)があたかも細い針金のようにぐるぐる巻きにすることでそれらの塊が血栓となります。

血栓は、血流を阻害し、また血栓そのものが心臓や脳に飛ぶ(移動する)ことによって心筋梗塞や脳梗塞などの深刻な健康問題を引き起こす原因となります。

この血栓形成は血管壁が傷ついたときだけに起こるものではなく、高血圧や高脂血症の影響などで血管の内皮が傷ついてざらざらになっているときにも起こります。

ルンブロキナーゼはフィブリンが存在する場合にのみ活性を発揮し、フィブリンに直接作用し溶解作用を発揮します。

同時にフィブリンの元であるフィブリノーゲンには作用しないので、血液がサラサラになりすぎるということ(出血)は生じません。

まさにこの点がルンブロキナーゼの働きのハイライトだと言えます。

また、ルンブロキナーゼには、t−PA(組織プラスミノーゲンアクチベーター)と呼ばれる人が本来持っている血栓溶解を促す物質の量を増大させる働きもあります。

上記のハイライトは、同じく日本人医学博士によって発見されたナットウキナーゼとも共通します。

経口で血栓を溶かすお薬は存在しない

経口で摂取する「血液をサラサラにするお薬」の代表例は、以下が挙げられます。

- 抗血小板薬(例:アスピリン、エフィエントなど)

- 抗凝固薬(例:ワーファリン、プラザキサなど)

双方とも決して血栓を溶かすお薬ではなく、「血栓を出来にくくするお薬」です。

血栓溶解薬(例:ウロキナーゼなど)は非常に高額な注射薬であり、経口のお薬ではありません。

またこれらのお薬には出血という深刻な副作用があることにも注意が必要です。

副反応・禁忌などについて

ルンブロキナーゼの副反応や禁忌などは現時点では確認されていません。

ルンブロキナーゼの摂取方法

ルンブロキナーゼを効果的に摂取するには、現時点ではおそらくサプリメントを利用することになると思われます。

サプリメントの選び方

サプリメントを選ぶ際は、ルンブロキナーゼの含有量や成分表示を確認することは重要ですが、その製品でのヒト試験の結果を公開している企業のものが信頼が置けると思います。

一般的にはルンブロキナーゼが高用量の製品を選ぶと効果を得やすいと言われています。

摂取量の目安とタイミング

ルンブロキナーゼの摂取量は目的によって異なるとわたしたちは考えます。

効果を高めるには常にルンブロキナーゼの血中濃度を高い状態においておく必要があります。

個々人の必要量に関しては医師や栄養士に相談することをおすすめします。

血栓の存在は血液検査(D-ダイマーなど)で特定できます。

どんな人にルンブロキナーゼがおすすめか

ルンブロキナーゼは特に高齢者や生活習慣病に悩む方々におすすめです。

年齢を重ねるにつれて血液の流れが悪くなることがありますが、ルンブロキナーゼを取り入れることで血栓のリスクを軽減できる可能性があります。

高齢者

認知症の原因はアルツハイマー性が7割、血管(血栓)性が2割と言われています。

高齢者は血栓症のリスクが高まるため、認知症の予防にもルンブロキナーゼの摂取が効果的です。

関連記事:認知症で救急車を呼ぶか迷ったときの判断基準と選択肢|よつば民救

関連記事:高齢者の遺言能力と認知症:生前鑑定を用いた医師による評価とトラブル回避のポイント|YKR Medical Consult

関連記事:アルツハイマー型認知症(あるつはいまーがたにんちしょう)|YKR Medical Consult

がん患者さん

がん関連血栓症はがん患者さんにおける重要な合併症の一つです。

がん患者さんの死因の第一位は「がんの進行(Progression of cancer)」が70.9%。

それについで2位は血栓症が9.2%(動脈血栓症5.6%、静脈血栓症3.5%)となっています。

血圧の高い方

何らかの梗塞の既往がある人は当然として、高血圧の人はすでに全身の各所で微小塞栓による末梢の血管における血の詰まりが進んでいると考えられます。

ピル服用者

ピルの成分である卵胞ホルモン(エストロゲン)は、血栓を作りやすい性質を持っています。

PMS(月経前症候群)など、どうしてもピルを服用せざるをえない女性にも効果が期待できます。

血栓溶解により効果が出やすい器官

細動脈が密集していて血栓の影響を受けやすい器官は以下のとおりです。

- 脳

- 心臓

- 肺

- 下肢

- 眼

- 皮膚

- 胎盤

- 腎臓

- 膵臓

- 生殖器

ナットウキナーゼとの比較

ナットウキナーゼもルンブロキナーゼと同様の効果を持ち、その機序も共通する点が多いです。

特にフィブリンに直接作用する点や、t-PA(組織プラスミノーゲンアクチベーター)を増大させる点などがそうです。

両者が拮抗するという可能性は低く、むしろ相互に補完し合う関係だと思われます。

ナットウキナーゼは主に納豆から得られる酵素で、食事からも摂取できますし、サプリメントからの摂取も可能です。

この両者を組み合わせることで、より高い効果が期待できるでしょう。

特に、血液の健康を重視する人には両者の併用が推奨されます。

ナットウキナーゼ

ナットウキナーゼとは

ナットウキナーゼは、我が国で千年以上前から食べられてきた納豆から抽出されるタンパク分解酵素です。

日本人医学博士の須見洋行氏(現倉敷芸術科学大学名誉教授)によって発見、1986年に発表されました。

ナットウキナーゼは菌ではなく酵素で、血栓を溶解する効果があるとされています。

日本では古くから親しまれてきた納豆ですが、その健康効果が注目されるようになったのはナットウキナーゼの発見によるところが大きいと言えるでしょう。

納豆として食べる他にもサプリメントとして摂取できます。

強力な酵素としてのナットウキナーゼ

経口で摂取したナットウキナーゼは酵素であるにも関わらず、胃酸の影響を受けずになぜ効果を発揮するのか?という疑問に須見教授は以下のように回答されています、

「体内にはさまざまな消化液が分泌されます。酵素も当然のことながらその消化液で破壊されてしまうものがほとんどです。しかしナットウキナーゼは体内にある様々な消化液にも破壊されない酵素です。強酸性である胃酸にもアルカリ性である腸内でも元気に働きます。」

(須見洋行教授 納豆文化村インタビューより)

ナットウキナーゼの主成分と量

ナットウキナーゼはアミノ酸や酵素を含んでいます。

ナットウキナーゼの量はFU(フィブリン分解ユニット)で表されます。

このFUはフィブリン(血栓)を溶かす酵素の力を表すのに最も適した測定単位として(財)日本健康・栄養食品協会(JHFE)に採用されています。

血栓を溶かす貴重な食品

ナットウキナーゼは、血栓溶解(フィブリンに直接作用する)を医学的に証明した数少ない食品の1つです。

わたしたちが調べた限りにおいて血栓を溶かすことが医学的に証明されているもうひとつの食品は「ルンブロキナーゼ」です。

ともに、日本人の医学博士によって発見されているところが興味深いですね。

市販の納豆との違い

ナットウキナーゼの量はFUによって定量化できるようになりました。

では、市販の納豆にどれだけのナットウキナーゼが入っているのか?という疑問に対しては、わたしたちは正確に答えられる情報を見つけることができませんでした。

巷間、おおむね納豆1パックに数百〜1500FU程度のナットウキナーゼが含まれているのではないかと言われています。

しかし納豆のパッケージにFUが掲載されていないことからも、おそらくナットウキナーゼ量を市販の納豆では安定的に揃えることが難しいのではないかと推測できます。

したがって、ナットウキナーゼを定量的に摂取したいときはパッケージにFU表記のあるサプリメントで摂るのが良いと思われます。

ナットウキナーゼの弱点

ナットウキナーゼの唯一の弱点は、熱です。

須見教授は以下のように述べられています。

「ナットウキナーゼは熱に弱いという性質があるんです。ですから納豆チャーハンなどで納豆自体に直接強い熱を加えてしまうと体内に入る前に壊れる事もあるんです。」

(須見洋行教授。納豆文化村インタビューより)

納豆は生で食べるのがやはり良いようです。

ナットウキナーゼサプリメントも製造工程で熱を加えていないものを選ぶと良いですね。

ナットウキナーゼの働き

血栓の溶解こそハイライト

なんらかの損傷で血管が傷ついた際に、止血(血液凝固)のために集まってきた血小板と赤血球を、フィブリン(繊維状タンパク質)があたかも細い針金のようにぐるぐる巻きにすることでそれらの塊が血栓となります。

血栓は、血流を阻害し、また血栓そのものが心臓や脳に飛ぶ(移動する)ことによって心筋梗塞や脳梗塞などの深刻な健康問題を引き起こす原因となります。

この血栓形成は血管壁が傷ついたときだけに起こるものではなく、高血圧や高脂血症の影響などで血管の内皮が傷ついてざらざらになっているときにも起こります。

ナットウキナーゼはフィブリンが存在する場合にのみ活性を発揮し、フィブリンに直接作用し溶解作用を発揮します。

同時にフィブリンの元であるフィブリノーゲンには作用しないので、血液がサラサラになりすぎるということ(出血)は生じません。

まさにこの点がナットウキナーゼの働きのハイライトだと言えます。

また、ナットウキナーゼには、t−PA(組織プラスミノーゲンアクチベーター)と呼ばれる人が本来持っている血栓溶解を促す物質の量を増大させる働きや、血栓溶解阻害物質PAI-1(プラスミノーゲン・アクチベーター・インヒビター1)を不活化させる働きもあります。

上記のハイライトは、同じく日本人医学博士によって発見されたルンブロキナーゼとも共通します。

経口で血栓を溶かすお薬は存在しない

経口で摂取する「血液をサラサラにするお薬」の代表例は、以下が挙げられます。

- 抗血小板薬(例:アスピリン、エフィエントなど)

- 抗凝固薬(例:ワーファリン、プラザキサなど)

しかし、双方とも血栓を溶かすお薬ではなく、「血栓を出来にくくするお薬」です。

血栓溶解薬(例:ウロキナーゼなど)は非常に高額な注射薬であり、経口のお薬ではありません。

またこれらのお薬には出血という深刻な副作用があることにも注意が必要です。

副反応などについて

よく、上記のお薬と納豆は一緒に食べてはいけません、と言われますが、それは納豆に含まれているビタミンKが血液を凝固させる作用を持つからです。

そのため通常、ナットウキナーゼサプリメントはビタミンKをあらかじめ除去しているのです。

注目されるナットウキナーゼ

スパイクタンパク質分解効果の発見

2022年8月に日本の城西大学と台湾のコンテックライフサイエンス社(ナットウキナーゼの世界的メーカー)の共同論文「SARS-CoV-2のスパイクタンパク質に対するナットウキナーゼの分解効果」(Tanikawa T, Kiba Y, Yu J, Hsu K, Chen S, Ishii A, Yokogawa T, Suzuki R, Inoue Y, Kitamura M. Degradative Effect of Nattokinase on Spike Protein of SARS-CoV-2. Molecules. 2022 Aug 24;27(17):5405. doi: 10.3390/molecules27175405. PMID: 36080170; PMCID: PMC9458005.)が発表されました。

以下に、要旨を掲載します。

Abstract

The coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), emerged as a pandemic and has inflicted enormous damage on the lives of the people and economy of many countries worldwide. However, therapeutic agents against SARS-CoV-2 remain unclear. SARS-CoV-2 has a spike protein (S protein), and cleavage of the S protein is essential for viral entry. Nattokinase is produced by Bacillus subtilis var. natto and is beneficial to human health. In this study, we examined the effect of nattokinase on the S protein of SARS-CoV-2. When cell lysates transfected with S protein were incubated with nattokinase, the S protein was degraded in a dose- and time-dependent manner. Immunofluorescence analysis showed that S protein on the cell surface was degraded when nattokinase was added to the culture medium. Thus, our findings suggest that nattokinase exhibits potential for the inhibition of SARS-CoV-2 infection via S protein degradation.

要旨

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)によるコロナウイルス病2019(COVID-19)がパンデミックとして出現し、世界各国の国民生活と経済に甚大な被害を与えている。

しかし、SARS-CoV-2に対する治療薬は未だ不明である。

SARS-CoV-2はスパイク蛋白(S蛋白)を持ち、S蛋白の切断がウイルス侵入に必須である。

ナットウキナーゼはBacillus subtilis var.nattoによって生産され、ヒトの健康に有益である。

本研究では、SARS-CoV-2のSタンパク質に対するナットウキナーゼの効果を調べた。

Sタンパク質を導入した細胞溶解液をナットウキナーゼとインキュベートしたところ、Sタンパク質は用量および時間依存的に分解された。

免疫蛍光分析から、ナットウキナーゼを培養液に加えると細胞表面のSタンパク質が分解されることが示された。

このことから、ナットウキナーゼはSタンパク質の分解を介してSARS-CoV-2感染を抑制する可能性が示唆された。

(DeepL翻訳)

ナットウキナーゼの摂取方法

ナットウキナーゼの摂取方法は、主に納豆を食べることが一般的ですが、きちんと量を摂取したい場合、サプリメントとして摂るのも良い選択肢です。

効果を最大化するポイント

須見教授によると「ナットウキナーゼは4時間後に効果が最大となり、その後6~8時間は効果が持続することが判っています。特に夜食べることによってその効果を最大限に生かすことが出来ます。」ということです。

4時間後に効果が最大ということはわたしたちが行ったナットウキナーゼ製品のヒト試験でも明らかになりました。

効果を発揮するには血中にナットウキナーゼが常に滞留している状態を作り出す必要があり、理論的には4〜8時間おきに摂取するのが理想的と思われます。

サプリメントの選び方

サプリメントを選ぶ際は、ナットウキナーゼの含有量や成分表示を確認することは重要ですが、その製品でのヒト試験の結果を公開している企業のものが信頼が置けると思います。

一般的にはナットウキナーゼが高用量の製品を選ぶと効果を得やすいと言われています。

どんな人にナットウキナーゼがおすすめか

ナットウキナーゼは特に高齢者や生活習慣病に悩む方々におすすめです。

年齢を重ねるにつれて血液の流れが悪くなることがありますが、ナットウキナーゼを取り入れることで血栓のリスクを軽減できる可能性があります。

高齢者

認知症の原因はアルツハイマー性が7割、血管(血栓)性が2割と言われています。

高齢者は血栓症のリスクが高まるため、認知症の予防にもナットウキナーゼの摂取が効果的です。

関連記事:認知症で救急車を呼ぶか迷ったときの判断基準と選択肢|よつば民救

関連記事:高齢者の遺言能力と認知症:生前鑑定を用いた医師による評価とトラブル回避のポイント|YKR Medical Consult

関連記事:アルツハイマー型認知症(あるつはいまーがたにんちしょう)|YKR Medical Consult

がん患者さん

がん関連血栓症はがん患者さんにおける重要な合併症の一つです。

がん患者さんの死因の第一位は「がんの進行(Progression of cancer)」が70.9%。それについで2位は血栓症が9.2%(動脈血栓症5.6%、静脈血栓症3.5%)となっています。

血圧の高い方

何らかの梗塞の既往がある人は当然として、高血圧の人はすでに全身の各所で微小塞栓による末梢の血管における血の詰まりが進んでいると考えられます。

ピル服用者

ピルの成分である卵胞ホルモン(エストロゲン)は、血栓を作りやすい性質を持っています。

PMS(月経前症候群)など、どうしてもピルを服用せざるをえない女性にも効果が期待できます。

血栓溶解により効果が出やすい器官

細動脈が密集していて血栓の影響を受けやすい器官は以下のとおりです。

- 脳

- 心臓

- 肺

- 下肢

- 眼

- 皮膚

- 胎盤

- 腎臓

- 膵臓

- 生殖器

ルンブロキナーゼとの比較

ルンブロキナーゼはナットウキナーゼと同様の効果を持ち、その機序も共通する点が多いです。

特にフィブリンに直接作用する点や、t-PA(組織プラスミノーゲンアクチベーター)を増大させる点などがそうです。

両者が拮抗するという可能性は低く、むしろ相互に補完し合う関係だと思われます。

ルンブロキナーゼは主にサプリメントからの摂取となります。

この両者を組み合わせることで、より高い効果が期待できるでしょう。

特に、血液の健康を重視する人には両者の併用が推奨されます。

ナットウキナーゼに関するQ&A

摂取のタイミングは?

須見教授の「ナットウキナーゼは4時間後に効果が最大となり、その後6~8時間は効果が持続することが判っています。特に夜食べることによってその効果を最大限に生かすことが出来ます。」というご意見をもとにすると、効果が最長8時間持続するとして、1日3回、つまり8時間おきに摂取するのが理想と言えます。

しっかり効果を出すにはナットウキナーゼの血中濃度を常に高い状態においておく必要があります。

摂取のタイミングはわかりやすく言えば、朝昼晩の3回ということになります。

ナットウキナーゼのサプリメントの性能は千差万別といえますので、きちんと効果を確認したい場合は、医療機関での血液検査(D-ダイマーなど)で血栓の状態を判定されることをおすすめします。

妊娠中や授乳中に摂取しても良い?

妊娠中や授乳中の女性のナットウキナーゼの摂取について、わたしたちは特に問題はないと考えています。

アルコール解毒

アルコール解毒には、肝臓の代謝機能をサポートする多くの栄養素が関与しています。

主な栄養素は次のとおりです。

ビタミンB群

ナイアシン(ビタミンB3)

ナイアシンはアルコールの代謝に関わる補酵素として重要です。

ナイアシンが不足すると、アルコール分解の効率が低下し、アセトアルデヒドの蓄積が進む可能性があります。

チアミン(ビタミンB1)

アルコール分解にはチアミンが必要です。

アルコールはチアミンの吸収を阻害し、欠乏症を引き起こすことがあるため、適切な摂取が必要です。

リボフラビン(ビタミンB2)

肝臓の解毒酵素の働きをサポートし、アルコールの分解を助けます。

ピリドキシン(ビタミンB6)

アルコール分解に必要な酵素の活性化に関与し、肝機能を維持します。

抗酸化ビタミン

ビタミンC

抗酸化作用があり、アルコールによる酸化ストレスから肝臓を守ります。

ビタミンE

脂溶性抗酸化物質であり、細胞膜の脂質を酸化から保護します。

ミネラル

マグネシウム

アルコール代謝に関与する酵素の働きを助けるミネラルです。

亜鉛

アルコール分解酵素の活性化に必要であり、免疫機能もサポートします。

アミノ酸

グルタチオン

強力な抗酸化作用を持ち、肝臓での解毒作用をサポートします。

システイン、グリシン、グルタミン酸から構成されます。

食品からの摂取

これらの栄養素はバランスの取れた食事から摂取することが重要です。

具体的な食品例としては次のようなものがあります。

- ナイアシン:魚介類、レバー、ピーナッツ

- ビタミンB1:豚肉、全粒穀物、豆類

- ビタミンB2:乳製品、卵、緑色野菜

- ビタミンB6:鶏肉、魚、じゃがいも、バナナ

- ビタミンC:柑橘類、キウイ、パプリカ

- ビタミンE:ナッツ、種子、植物油

- マグネシウム:緑色野菜、ナッツ、全粒穀物

- 亜鉛:肉類、魚介類、豆類

- グルタチオン:ブロッコリー、ほうれん草、アボカド

アルコール解毒には、ナイアシンを含む多くのビタミンB群、抗酸化ビタミン、ミネラル、アミノ酸が必要です。

バランスの取れた食事を通じてこれらの栄養素を摂取し、肝臓の健康を維持することが重要です。

ナイアシン

ナイアシンは、ナイアシン(ニコチン酸)とナイアシンアミド(ニコチンアミド)の総称です。

水溶性ビタミンであるビタミンB群の一種で、ビタミンB3とも呼ばれます。

ビタミンに分類されていますが、体内でも必須アミノ酸のトリプトファンから生合成されるので「ビタミンは体の中でつくることができない」というビタミンの定義の1つからは外れるビタミンです。

おおよその数値ですが、摂取したトリプトファンの1/60の量がナイアシンに生合成されます。

例えば、タンパク質を60g摂取すると約600㎎のトリプトファンを摂取し、ナイアシンは10㎎生合成されることになります。

ナイアシンは他のビタミンB群と同様に酵素をサポートする補酵素として、糖質、タンパク質、脂質のエネルギー代謝をスムーズにしています。

また、脳神経の働きを活性化する、皮膚を健康に保つ、血液の循環をよくするなど、体内で起こる様々な酵素反応に関与し、体の機能を正常に働かせるために重要な役割を果たしています。

ナイアシンの役割

エネルギー産生

ナイアシンは500種以上の酵素の補酵素として、以下など様々な機能に関わっています。

- エネルギー産生

- 糖質、脂質、タンパク質の代謝

- 肪酸やステロイドホルモンの生合成

- DNAの修復や合成

- アルコールの代謝

脂質と糖質の代謝

脂質や糖質の分解を助け、これらをエネルギーに転換します。

皮膚と粘膜の健康維持

ナイアシンは皮膚や粘膜の健康維持に重要です。

炎症を防ぎ、皮膚のバリア機能を保つ役割を果たします。

代表的なナイアシン欠乏症として、ペラグラという疾患が知られています。

ペラグラでは顔や手足に炎症が起こり、下痢や食欲不振などの消化器症状や、めまいや抑うつ、情緒不安定などの精神症状も現れます。

現代の日本では通常の食事をしている限りナイアシンが欠乏することは稀ですが、慢性的にアルコールを多飲する人の中にペラグラの発症が認められています。

ナイアシンが不足すると口内炎、皮膚炎、舌炎といった症状が現れます。

神経症状の予防

神経系の正常な機能維持に貢献し、精神的な健康をサポートします。

ナイアシンは神経伝達物質の合成に関与し、うつや統合失調症の予防や改善に役立つ可能性があります。

ナイアシンが不足すると、精神障害、うつ、幻覚症状、イライラ、不安といった症状が現れます。

関連記事:統合失調症の家族を入院させたいときにご家族が考えること|よつば民救

関連記事:精神疾患に関する労災申請の基礎と実務対応|申請の流れと意見書の活かし方|YKR medical consult

血管拡張とホットフラッシュ

ナイアシンは水溶性のため摂り過ぎた分は排泄され、過剰症になることはまずありませんが、ニコチン酸をサプリメントなどで一度に大量に摂取した場合、皮膚が赤くなったり、ピリピリとしたかゆみが生じたりすることがあります。

これはニコチン酸の血管拡張作用によるもので、「ホットフラッシュ」「ニコチン酸フラッシング」と呼ばれています。

ナイアシンアミドにはフラッシング作用はありません。また過剰摂取による下痢や嘔吐、肝機能障害なども報告されているので、耐容上限量を守るようにしましょう。

アルコール代謝

ナイアシンは、アルコールの代謝に重要な役割を果たします。

ナイアシンはアルコール脱水素酵素やアルデヒド脱水素酵素などの補酵素として働き、二日酔いの原因となるアセトアルデヒドを分解する酵素をサポートします。

そのため、アルコールを大量に摂取するとナイアシンが消費されて不足し、アルコールの分解が遅れて二日酔いになる可能性があります。

逆に、ナイアシンを十分に摂取しておけばアルコールの代謝がスムーズに行われ、悪酔いをしにくくなる効果も期待できます。

ナイアシンの臨床応用

ナイアシンは以下のような臨床応用が期待されています。

- 虚血性心疾患予防

- 心筋梗塞、脳梗塞後の予後改善

- 甲状腺機能亢進症の管理

- アルコール依存症の治療

- 神経疾患の改善

ナイアシンを多く含む食品

ナイアシンはタンパク質をもとに体内で生成が可能ですが、ナイアシンそのものを含む食品として、豚レバー、鶏肉、かつおなどが挙げられます。

- 豚スモークレバー(100g):26.0mg

- 鶏ささみソテー(100mg):26.0mg

- 生かつお(春獲り100g):24.0mg

- 鶏むね肉皮付き焼き(100g):24.0mg

ナイアシンは多くの生理機能をサポートし、健康維持に重要なビタミンです。

適切な食事を通じて摂取し、特定の症状や病気に対する効果を期待する場合は医療専門家と相談することが推奨されます。

ビタミンC

ビタミンC(化学名「L-アスコルビン酸」)は、水溶性のビタミンで、以下などのさまざまな役割を持つ栄養素です。

- 皮膚や細胞のコラーゲンの合成

- 鉄の吸収促進

- 免疫力の強化

ヒトは体内で合成できないため、食事から摂取する必要があります。

ビタミンCが不足すると、倦怠感や疲労感、気力低下の症状が現れ、欠乏が続くと壊血病を引き起こします。

ビタミンCの役割

抗酸化作用

ビタミンCは強力な抗酸化物質で、細胞を活性酸素から守ります。

活性酸素は酸化ストレスを引き起こし、細胞損傷や老化、がんなどの原因になります。

ビタミンCはこれを中和し、酸化ストレスを軽減します。

コラーゲン生成

ビタミンCは、骨や腱などの結合タンパク質であるコラーゲンの生成に欠かせない化合物です。

コラーゲンはアミノ酸とビタミンCを材料に、鉄分のサポートを受けて合成されます。

コラーゲン特有のアミノ酸である「ヒドロキシプロリン」を生成するには、ビタミンCと鉄分が必要な酵素が働いて水酸化させる必要があります。

ビタミンCが不足すると、コラーゲンが合成されず、皮膚や骨、血管といったコラーゲンを多く含む部位に障害が生じます。

免疫機能強化

ビタミンCは、体内に侵入したウイルスや細菌と戦う白血球やリンパ球に多く含まれており、白血球の働きを助けることで病原体を死滅させやすくします。

これにより感染症から体を守り、炎症を抑制します。

風邪や感染症の予防に寄与します。

また、白血球がウイルスや細菌と戦う際に発生する活性酸素の働きを抑制する抗酸化作用も持ち、正常な細胞まで攻撃されないようにします。

ストレス対抗ホルモン生成

ビタミンCは、ストレスに対抗するホルモンであるコルチゾールの副腎での生成に関わっています。

ビタミンCが不足するとコルチゾールを十分に分泌できず、ストレスを感じたときに体が対応しづらくなるため、ストレスが多い人ほどビタミンCの需要が増大します。

美容とダイエット

ビタミンCは、紫外線を浴びると作られるメラニン色素の生成を抑制するほか、メラニン色素が酸化して濃くなるのを防ぐ抗酸化作用も持っています。

また、生成されたメラニン色素を還元して淡色化することで、シミを薄くする効果も期待できます。

また、エネルギー代謝を促進し、脂肪燃焼を助けることで、ダイエットをサポートします。ストレスホルモンのバランスを整え、過食を防ぎます。

こころの健康

ビタミンCは、神経伝達物質の合成に関与しています。

特に、興奮系の神経伝達物質であるノルアドレナリンの合成にはビタミンCが必要で、ノルアドレナリンは以下などといった感覚をつかさどっています。

- 目覚め

- 集中力

- 積極性

- 興奮

- 不安

- 恐怖

- 痛みの軽減

また、ビタミンCはドーパミンからノルアドレナリンを作る際にも使用されます。

ビタミンCの抗酸化作用は、脳細胞を酸化ストレスから守り、認知機能や気分の安定に寄与します。

がん予防と治療

ビタミンCはがん細胞の成長を抑制する可能性があるとされ、高濃度ビタミンC点滴療法が補完医療として注目されています。

ただし、科学的エビデンスには議論の余地があり、さらなる研究が必要です。

ビタミンCの摂取と吸収

ビタミンCは新鮮な果物や野菜(柑橘類、キウイ、パプリカ、ブロッコリー、イチゴなど)に豊富に含まれています。

少量ずつ複数回に分けて摂取することで吸収率が高まり、鉄分と一緒に摂取すると吸収が促進されます。

適切な調理法でビタミンCの損失を最小限に抑えることも重要です。

ビタミンCの推奨摂取量

成人の推奨摂取量は約100mg/日ですが、ストレス、感染症、喫煙者などはさらに多くのビタミンCが必要です。

ビタミンCの豊富な食品

新鮮な果物や野菜(柑橘類、トマト、ピーマン、ブロッコリー、キウイ、レモンなど)に豊富です。

- アセロラ(酸味種・生100g):1,700mg

- アセロラ(甘味種・生100g):800mg

- トマピー(果実・生100mg):170mg

- 赤ピーマン(果実・生100mg):170mg

- めキャベツ(結球葉・生100g):160mg

- 黄ピーマン(果実・生100mg):150mg

- ブロッコリー(花序・生100g):140mg

- キウイフルーツ(黄肉種・生100g):140mg

- パセリ(葉・生100mg):120mg

- レモン(全果・生100g):100mg

- マンゴー(ドライ100g):69mg

- ルッコラ(葉・生100g):66mg

- モロヘイヤ(茎葉・生100g):65mg

- いちご(生100g):62mg

- パパイヤ(完熟・生100g):50mg

- パインアップル(生100g):35mg

ビタミンCを食品から摂取する際は、調理法に注意しビタミンCの損失を最小限に抑えることを意識してください。

ビタミンCは熱に弱いため、高温になると分解されてしまうことがあります。

そのため、煮たり焼いたりして調理すると、食品のビタミンC含有率が低下します。

したがって 野菜やフルーツなど、そのまま食べられる食品は、できるだけ生の状態で摂るのがおすすめです。

また、少量ずつ複数回に分けて摂取することや、鉄分と一緒に摂取すると吸収が促進されます。