ビタミンB群

ビタミンB群(Vitamin B complex)とは

ビタミンB群とは、以下からなる水溶性のビタミンです。

- ビタミンB1

- ビタミンB2

- ビタミンB6

- ナイアシン

- パントテン酸

- ビオチン

- ビタミンB12

- 葉酸

これらは、身体がエネルギーを産生するために必要な栄養素のグループです。

ビタミンB群は単独(B1とかB2だけ)ではなく、一緒に(complex)摂取することでより相乗的に働きます。

食品の中にも広く含まれているため、普段の食事から摂取することは可能です。

しかし、ストレスなどで多量に消費されるビタミンであり、実は多くの現代人が不足状態に陥っていることが指摘されています。

ビタミンB群の働き(補酵素の重要性)

ビタミンB群は、私たちの身体でエネルギーを作るとても重要な役割を持っています。

ビタミンB群は体内で活性型に変換された後、初めて機能します。

この変換過程では、ビタミンB群同士が互いに助け合い、必要な他の栄養素と連携を取る必要があります。

例えば、ナイアシンやビタミンB12は葉酸が必要で、ビタミンB2はビタミンB6を必要とします。

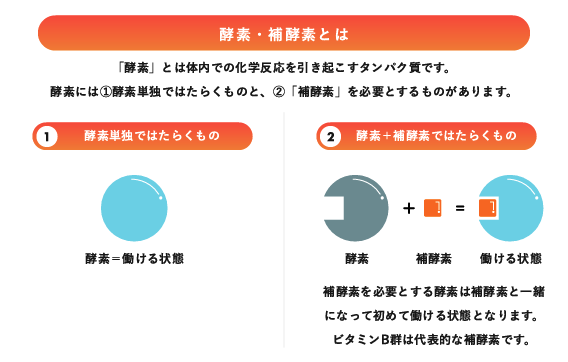

ビタミンB群の働きで特に重要なのは、多くの酵素の活動を助ける「補酵素」としての働きです。

酵素というのは、身体内で起こる様々な化学反応を助けるために必要ですが、補酵素の存在によって酵素はその役割を果たすことができます。

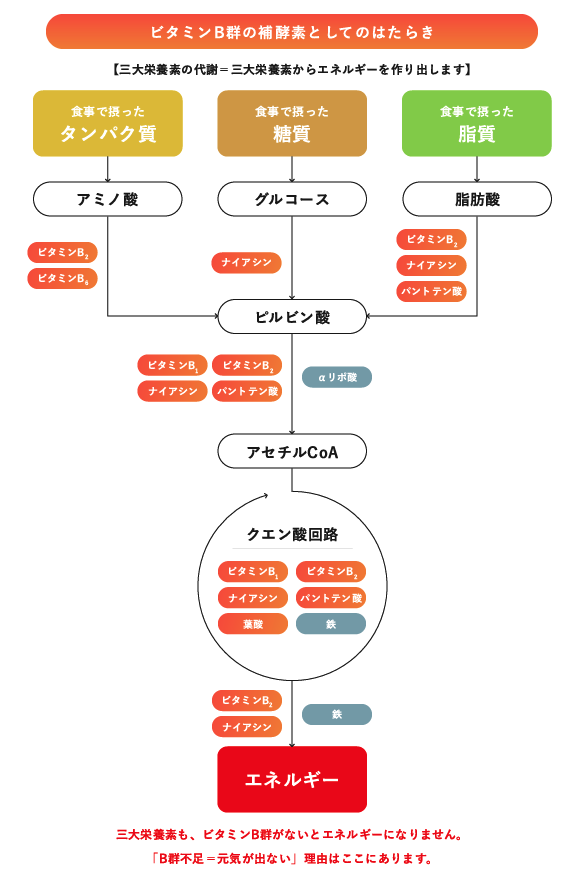

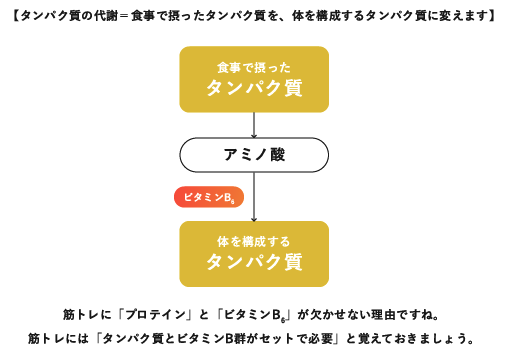

ビタミンB群は、食べたものをエネルギーに転換させるための身体活動(=代謝)を円滑に行わせる補酵素です。

糖質、脂質、タンパク質をエネルギーに変換させる過程に、欠かせない働きをしています。

補酵素は代謝を潤滑油のように助ける働きがあり、ビタミンB群が不足すると体内の代謝がスムーズに行われないため、パワーを発揮できないことがあります。

ビタミンB群の役割(食べたものをエネルギーにします)

ビタミンB群が補酵素として活躍する場所は、TCA回路です。(クエン酸回路とも呼ばれます)

TCA回路を一言でいうと、食べ物(三大栄養素)から得た栄養素をエネルギーに変換する身体の作用を指します。

TCA回路においてビタミンB群は、三大栄養素(糖質、脂質、タンパク質)からエネルギーを生み出す代謝過程に欠かせない補酵素として作用します。

ビタミンB群の最大の役割を簡単に言うと、「ビタミンB群=食べたものをエネルギーに変換する」ということです。

運動時、筋肉を動かす原動力になるのは、ATP(アデノシン3リン酸)というエネルギー源物質です。

糖質や脂質を分解し、ATP生成を続けるために、ビタミンB群をしっかり摂取することが非常に重要な意味を持つのです。

ビタミンB群は身体内でのエネルギー産生に必要なキーストーンであり、健康な生活を送るためにはビタミンB群が十分に摂取されていることが重要です。

ビタミンB群が不足する理由

ビタミンB群が現代の食生活で不足しやすい主な理由は以下の通りです。

①ストレスの増大

ストレスやアルコールの過剰摂取、妊娠・授乳期、加齢、過食などの状態は、ビタミンB群の消費量を増加させます。

特にストレスの増大は現代人にとってかなり深刻で、ストレス下では通常よりはるかに多くのビタミンB群が消費されます。

②精白された穀物や甘いものの過剰摂取

精白された穀物(炭水化物)や甘いものを多く食する場合、ビタミンB群の不足につながります。

江戸時代に「江戸患い」と言われた脚気は、そもそも精白した白飯を大量に摂っていた武士上流階級で発生しました。

これはビタミンB欠乏の典型的な症状ですが、現代人もけっして無縁ではありません。

③薬剤の影響

例えば長期間にわたる抗生物質の使用は、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)を乱すことがあり、これがビタミンB群の自然な産生を妨げることがあります。

特にビタミンB6などは腸内細菌によって合成されるため、抗生物質による腸内細菌の減少はビタミンの生成に影響します。

これらの理由から、ビタミンB群を十分に摂取することは、現代人にとって特に重要です。

食事では補いきれないビタミンB群を、必要に応じてビタミンB群サプリメントの積極的な利用を医師たちが推奨するのはこれが理由です。

ビタミンB群が不足すると

ビタミンB群が不足すると、次のような症状が現れる可能性があります。

- 疲労感やだるさ

- 集中力継続困難

- イライラしやすい

- 肩こり

- 口内炎

- 肌荒れ

- 風邪をひきやすい

- 体重増加

- 下肢のしびれ

- 寝ても疲れが抜けない

- 日中の異様な眠気

ビタミンB群と心の健康

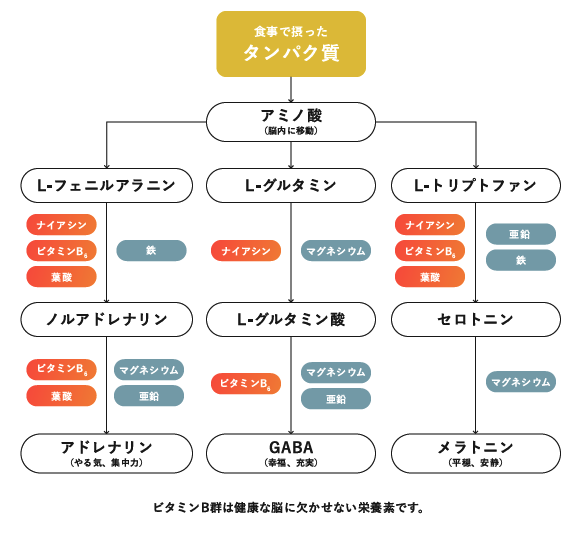

ビタミンB群は心の健康にも大きな影響を及ぼします。

心とは、ここで言う「感情」や「メンタルヘルス」のことで、ビタミンB群がこの面で重要な役割を担っています。

具体的には、ビタミンB群は脳内の神経伝達物質の合成に関与しており、これらの神経伝達物質は私たちの気分や感情、動機付けに直接影響を与えます。

例えば、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質は「幸せホルモン」とも呼ばれ、心地よい感情や積極性を促進することが知られています。

ビタミンB群が充分に供給されることで、これらの神経伝達物質のバランスが保たれ、結果として心の健康が支えられます。

これは、ストレスの軽減、不安感の低減、一般的な気分の向上に寄与し、全体的な生活の質を高める効果があります。

ビタミンB群を十分に摂取することは、ただ身体を健康に保つだけでなく、心の健康を維持し、日常生活でのポジティブな感情を育むためにも重要です。

ビタミンB群を多く含む食品

ビタミンB群は様々な食品に含まれており、健康な食生活を送るためにはこれらの食品を適切に摂取することが重要です。

ここでは、ビタミンB群を多く含む調理済み食品(やむを得ず一部「生」表記)と、その100g当たり含有量を紹介します。

(食品成分表2022年度版・女子栄養大学出版部より)

ビタミンB1

- 豚肉

- 赤身肉

- うなぎ

- 真鯛

に多く含まれていますが、量的には上位は豚肉の独占になります。

- 豚ひれ赤肉(焼き):100gで2.09mg

- 豚もも皮下脂肪無し(焼き):100gで1.19mg

- 豚ひれ赤肉(とんかつ):100gで1.09mg

- 豚ボンレスハム:100gで0.90mg

- 豚ロースハム(焼き):100gで0.86mg

- うなぎ(蒲焼):100gで0.75mg

- 真鯛(養殖、皮付き、生):100g(刺身)で0.75mg

ビタミンB2

- レバー

- うなぎ

- 乳製品

- 納豆

- 魚

- 卵

に多く含まれていますが、量的には上位はレバーの独占になります。

- 豚スモークレバー:100gで5.17mg

- 豚レバー(生):100gで3.60mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 牛レバー(生):100gで3.00mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - にわとりレバー(生):100gで1.80mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 豚レバーペースト:100gで1.45mg

- うなぎ(蒲焼):100gで0.74mg

- ナチュラルチーズ・パルメザン:100gで0.68mg

- 糸引き納豆:100gで0.56mg

- 魚肉ソーセージ:100gで0.6mg

- ナチュラルチーズ・カマンベール:100gで0.48mg

- 鶏卵(炒り卵):100gで0.42mg

- 鶏卵(全卵・生):100gで0.37mg

- 挽きわり納豆:100gで0.36mg

ナイアシン(ビタミンB3)

- たらこ

- 豚レバー

- まぐろ

- 牛レバー

に多く含まれます。上位は以下のとおりです。

- すけどうだら・たらこ(生):100gで54.0mg

- 豚スモークレバー:100gで26.0mg

- びんちょうまぐろ(生):100g(刺身)で26.0mg

- 牛レバー(生):100gで18.0mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します)

ビタミンB6

- 赤身の魚

- 牛レバー

- ささみ

- 青魚

に多く含まれています。上位は以下のとおりです。

- みなみマグロ(インドマグロ):100g(刺身)で1.08mg

- 牛レバー(生):100gで3.00mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - カツオ(春、秋共通):100g(刺身)で0.76mg

- とりささみ(生):100gで0.66mg

(ささみの生食は推奨できませんが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - ごまさば:100g(刺身):100gで0.65mg

ビタミンB12

- しじみ(水煮、生)

- あさり(缶詰、水煮)

- レバー

に多く含まれています。

野菜類、果実類、きのこ類、いも類などの植物性の食品には含まれていないのが特徴です。

上位は以下のとおりです。

- しじみ(水煮):100g(約30個)で82.0μg

- あさり(水煮):100g(中身2〜3g)で64.0μg

- 牛レバー(生):100gで53.0μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - にわとりレバー(生):100gで44.0μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します)

葉酸

- レバー

- 野菜類:枝豆、菜の花、ほうれん草

に多く含まれていますが、量的には上位はレバーの独占になります。

- にわとりレバー(生):100gで1300μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 牛レバー(生):100gで1000μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 豚レバー(生):100gで810μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 豚スモークレバー:100gで310μg

- 枝豆(ゆで):100gで260μg

- ほうれんそう(生):100gで210μg

- 菜の花(ゆで):100gで190μg

いかがでしょうか。

意外にもお肉にたくさんのビタミンB群が含まれていることにお気づきになったと思います。

現代人のビタミンB群の消費量を補うには、かなりのお肉を摂らねばなりません。

調理の手間や費用の面で、ビタミンB群サプリメントを利用することには大いに意義があると思います。

もしかしてビタミンB群不足?

ビタミンB群の不足は、さまざまな身体的および精神的な問題を引き起こすことがあります。

以下はビタミンB群が不足している可能性をチェックするためのリストです。

これらの症状がある場合は、ビタミンB群の摂取のご検討をお勧めします。

ビタミンB群不足のチェックリスト

- 疲れやすい

通常よりも疲労感やだるさを感じやすい。 - 集中力が継続しない

仕事や勉強に集中できない時間が多い。 - イライラする

些細なことでイライラしやすくなる。 - 肩こり

普段と変わらない生活なのに肩こりがひどい。 - 口内炎・口角炎ができやすい

頻繁に口の中や唇の端に炎症が生じる。 - 肌荒れ

お肌にブツブツができたりして荒れている。 - 風邪を引きやすい

すぐに風邪を引くようになった。 - 体重が増えた

糖質・炭水化物が好きで止められない。 - 下肢がしびれる

足のしびれや感覚の鈍さがある。 - 寝ても疲れがとれない

十分な睡眠をとっても疲れが残る。 - 日中眠くなる

日中に異常な睡魔を感じてどうしようもない。

これらに該当する場合、ビタミンB群の不足が原因かもしれません。

食事の見直しや、必要に応じてサプリメントの利用を検討し、医師や栄養士と相談することをお勧めします。

ビタミンB群はエネルギー代謝や神経機能を正常に保つのに重要な役割を果たしているため、日頃から十分な摂取が必要です。

医師、医学博士、栄養療法ドクター

2002年 金沢医科大学卒業 同年、医師免許取得

2008年 博士号取得 同年、金沢医科大学助教

その後整形外科専門医、整形外科リウマチ専門医取得

2009年 公立宇出津総合病院整形外科医長、

リハビリテーション科医長

2013年 神奈川県内の病院に勤務

2017年 回復期リハビリテーション専従医取得

2022年3月 病院勤務を辞め独立

2022号9月 株式会社ニュートライズ起業