亜鉛

亜鉛(Zinc)とは

亜鉛は、原子番号30の金属元素元素で記号はZn。

人が健康を維持するために必要なミネラルで、体内に2〜3g存在します。

亜鉛は以下など、全身の細胞内に存在しています。

- 筋肉

- 骨

- 歯

- 肝臓

- 腎臓

- 皮膚

- 毛髪

- 消化管

- 膵臓

しかし、ヒトが自ら体内で亜鉛を生成することができません。

したがって亜鉛の補充にあたっては食事から摂取する必要があります。

亜鉛の働き

亜鉛は、全身の細胞に存在し、細胞の正常な分裂や、全身の新陳代謝を促し、発育や成長、傷の修復など、身体の維持にとても重要な役割を果たします。

身体に侵入してきた細菌やウイルスを防御する免疫システムにも寄与しています。

タンパク質やDNAなど、すべての細胞の中にある遺伝物質を合成するためにも必要です。

また、妊娠中、乳児期および小児期の身体は、十分に成長・発達するために亜鉛を必要とします。

亜鉛は適正な味覚や臭覚にも重要です。

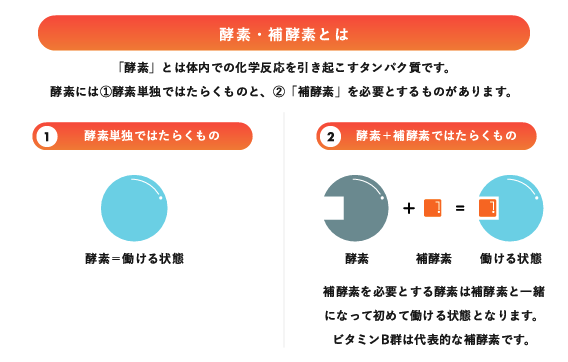

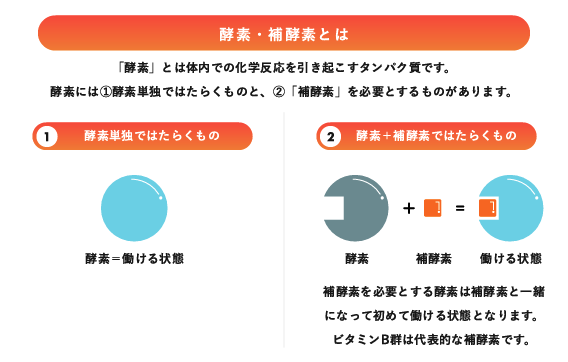

亜鉛の働きを理解する際に必ず知っておきたいことは、酵素と補酵素の関係です。

酵素というのは、身体内で起こる様々な化学反応を助けるために必要ですが、補酵素の存在によって酵素はその役割を果たすことができます。

亜鉛は、300以上の酵素の補酵素となります。

これにより亜鉛は補酵素として以下のような生理機能に関与しています。

- 活性酸素の除去

- 健康な肌の維持

- 精⼦形成

- アルコールの分解

- 味覚維持

- ⼦供の成⻑に必須の代謝を促進

この役割を果たすには、酵素に含まれる十分な量の亜鉛が必要です。

亜鉛の働きを以下に羅列します。

- 細胞分裂を正常に行う

- 発育や新陳代謝を助ける

- 皮膚や髪の毛、粘膜の健康を保つ

- 生殖機能を維持する

- 味覚を維持する

- 免疫機能を正常に働かせる

- 300以上の酵素の反応を活性化する

- ホルモンの合成や分泌の調整

- DNA合成

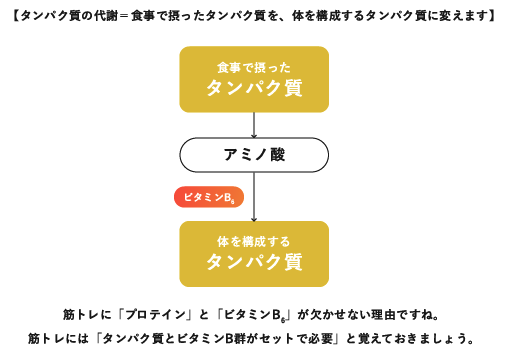

- タンパク質合成

亜鉛の吸収と分布

亜鉛の吸収メカニズムと体内での分布は以下のとおりです。

亜鉛には鉄におけるフェリチンのような貯蔵タンパクがありません。

また、⽋乏に備える臓器もありません。(鉄における肝臓、カルシウムにおける⾻)

したがって亜鉛は食事から常に補い続ける必要があります。

亜鉛を補い続ける限り、亜鉛はそれを必要とする全身の臓器にしっかり届けられます。

健康な生活を送るためには貯蔵の効かない亜鉛を、常に十分に摂取することが重要です。

亜鉛が不足する理由

亜鉛が不足する主な理由は以下のとおりです。

1.亜鉛の摂取不足

糖質・炭水化物中心の食生活や、そもそも亜鉛を含まない加工食品中心の食生活では十分な亜鉛を摂取することができません。

また、亜鉛を豊富に含む肉類を避ける菜食主義者の方にも亜鉛欠乏が多くいらっしゃいます。

菜食主義者の方が好まれる穀物や豆類には亜鉛の吸収を妨げる物質(フィチン酸など)が含まれることも理由として挙げられます。

2.アルコールによる消費

アルコールの分解に亜鉛が大量に消費されます。

また、アルコールを好む方の食品の量や種類は、多くの場合亜鉛含有量の少ないものが多いです。

3.消化器疾患や特定の薬物の服用

消化管手術を受けた人、または潰瘍性大腸炎、クローン病などの消化器疾患を有する人。

これらの状態にある場合、体が吸収する亜鉛の量が減少し、尿中に失われる量が増加します。

特定の薬剤の長期服用(関節リウマチ、パーキンソン病、うつ病、糖尿病、甲状腺機能亢進症、痛風、てんかんなど)も不足の要因となる場合があります。

亜鉛が不足すると

亜鉛が不足すると、次のような症状が現れる可能性があります。

- 成長・発育障害

- 味覚障害

- 皮膚の炎症

- 口内炎

- 抜け毛

- 生殖機能の低下

- 食欲不振

- 貧血

近年発表された医学論文では日本人の10~30%が亜鉛欠乏のリスクがあるとされています。

特に高齢者と乳幼児においてそのリスクが高くなっています。

(Kumssa, D.B., Joy, E.J., Ander, E.L., Watts, M.J., Young, S.D., Walker, S., & Broadley, M.R. (2015) Sci. Rep., 5, 10974.)

亜鉛と乳幼児

日本での乳児の摂取推奨量は1日あたり2〜3mgとされています。(厚生労働省)

体重あたりに換算すると乳幼児の摂取推奨量は成人(成人女性で8 mg/日、成人男性で10 mg/日)の約3倍に達しますが、これは乳幼児の著しい成長に必要とされる亜鉛の量に見合った値です。

同等の亜鉛を母乳中に分泌するために授乳婦に対しても、+3 mg/日の付加が推奨量として定められています。

お母さんが摂取した亜鉛を、母乳を通してしっかりと乳幼児に届けてあげることが何より大切です。

このように多量の亜鉛を必要とする乳幼児は、ちょっとした摂取不足により容易に亜鉛欠乏に陥り、肌荒れなどの症状が出ますのでくれぐれもご注意ください。

亜鉛を多く含む食品

亜鉛は様々な食品に含まれており、健康な食生活を送るためにはこれらの食品を適切に摂取することが重要です。

ここでは、亜鉛を多く含む調理済み食品(やむを得ず一部「生」表記)と、その100g当たり含有量を紹介します。

(食品成分表2022年度版・女子栄養大学出版部より)

亜鉛

- 牡蠣

- 豚レバー

- 豚肉

- うなぎ

に多く含まれていますが、量的には上位は牡蠣の独占になります。

- 牡蠣(くん製油漬缶詰):100gで25.0mg

- 牡蠣(養殖水煮):100gで18.0mg

- 牡蠣(養殖生):100gで14.0mg

- 豚スモークレバー:100gで8.70mg

- 豚レバー(生):100gで6.90mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 豚ヒレ赤肉(焼):100gで3.60mg

- うなぎ(蒲焼):100gで2.70mg

もしかして亜鉛不足?

亜鉛の不足は、さまざまな身体的な問題を引き起こすことがあります。

以下は亜鉛が不足している可能性をチェックするためのリストです。

これらの症状がある場合は、亜鉛の摂取のご検討をお勧めします。

亜鉛不足のチェックリスト

- 身長が伸びない:成長期なのに成長しない。

- 味覚がおかしい:食べ物の香りや味わいがわからない。

- 肌荒れ:皮膚が乾燥しやすくなった。

- 口内炎・口角炎ができやすい:頻繁に口の中や唇の端に炎症が生じる。

- 抜け毛:髪の毛が抜けやすくなった。

- 性欲の衰えを感じる:(特に男性)

- 貧血と指摘された:(特に女性)

- 怪我が治りにくい:傷がいつまで経っても治らない。

- 爪がおかしい:爪が弱くなり割れやすくなった。

これらに該当する場合、亜鉛の不足が原因かもしれません。

食事の見直しや、必要に応じてサプリメントの利用を検討し、医師や栄養士と相談することをお勧めします。

亜鉛は貯蔵が効かないにも関わらず、身体の機能を正常に保つ役割を果たしているため、日頃から十分な摂取が必要です。

鉄

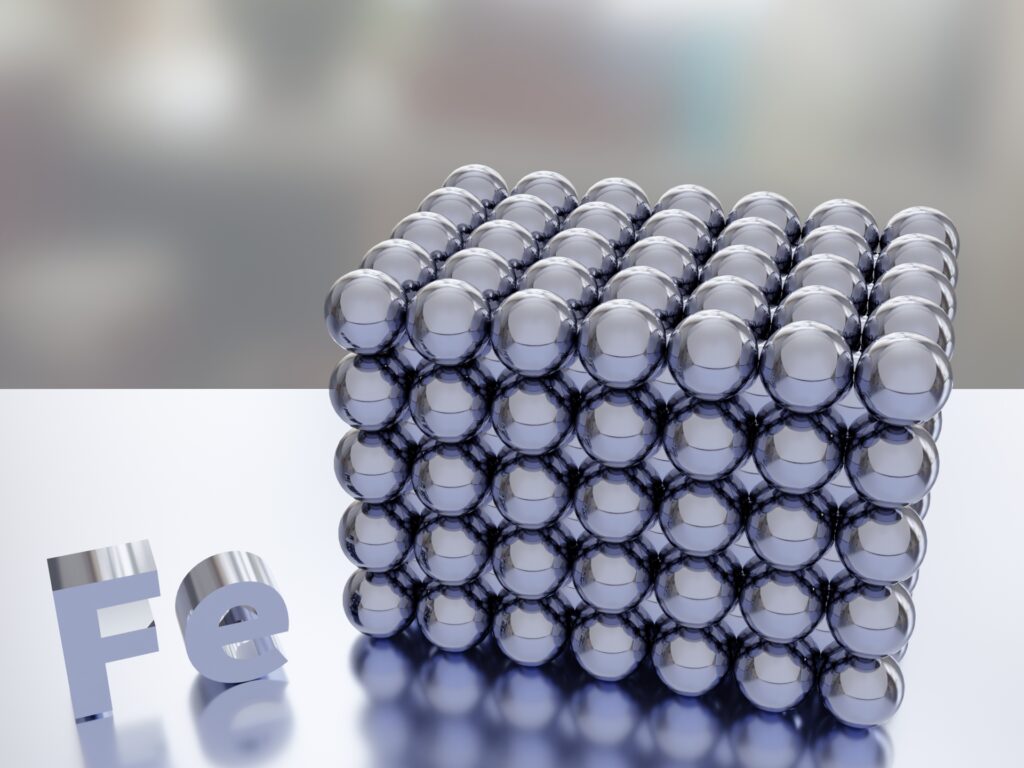

鉄(Fe/Iron)とは

鉄は、原子番号26の金属元素元素で原子記号はFe。

人体に必要なミネラルの一種で、「鉄分」とも言われ、体内に3〜5gの量で血液中のヘモグロビンの中に多く存在します。

ヘモグロビンの役割は酸素を全身に運ぶことです。

鉄が不足すると全身に酸素を十分に運べなくなり鉄欠乏性貧血が生じます。

鉄欠乏性貧血の具体的な症状として、以下などありとあらゆる不定愁訴が確認されています。

- 頭痛

- めまい

- 集中力の低下

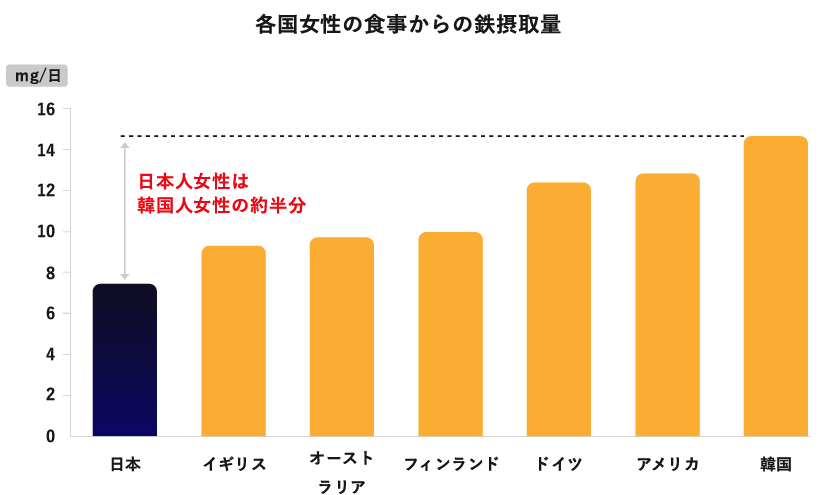

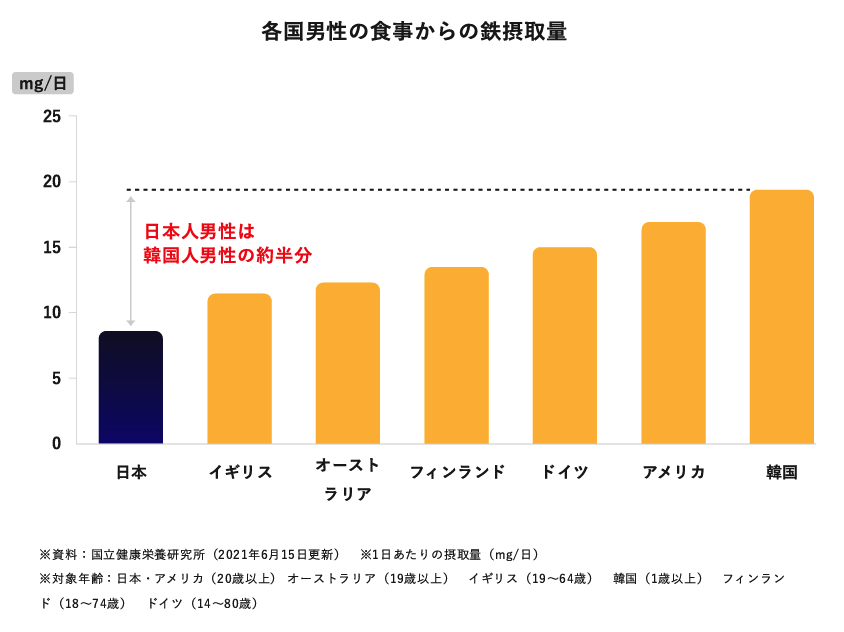

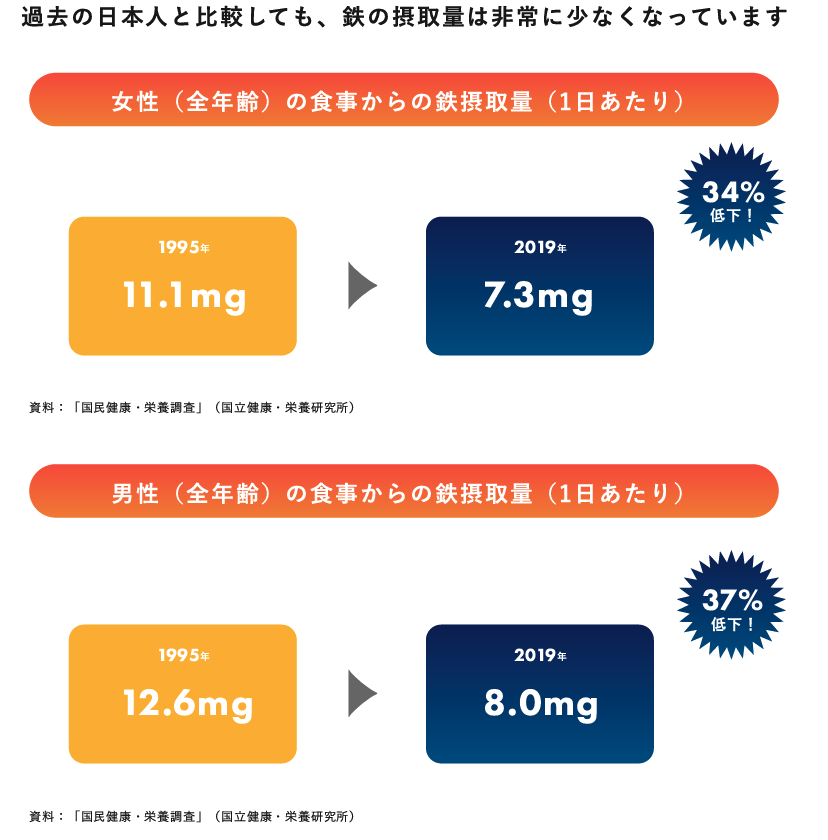

特に日本人女性は食事からの鉄の摂取量が諸先進国に比べて極めて低く、また、過去の日本人と比較しても低下しており、とても多くの方が鉄欠乏性貧血状態にあるのが現状です。

ヒトは自ら体内で鉄を生成することができません。

したがって鉄の補充にあたっては食事やサプリメントを用いて積極的に摂取する必要があります。

鉄の働き

鉄のもっとも大切な働きを一言でいうと、それは血液の材料となり酸素を全身に送り届けることです。

血液の主成分である赤血球は鉄を材料として作られます。

赤血球はヒトの体で最も多い細胞で、全細胞の約7割の25兆個を占め、1日に約2,000億個が新たにつくられています。(毎秒250万個の新しい赤血球がつくられています。)

1個の赤血球中には約2億8千万個のヘモグロビンが含まれています。

全身に酸素を運ぶヘモグロビンは、鉄からできている「ヘム」とたんぱく質でできている「グロビン」から構成されています。

このうち「ヘム」は酸素と結びつく力が強く、全身に酸素をいきわたらせる大切な役割を担っています。

血液が赤いのは、このヘムが赤色素を持っているからです。

ヒトの脳が酸素無しで生きられる時間はわずか3〜4分と言われています。

この点だけでも、酸素を運搬するヘモグロビン、特に「ヘム(=鉄)」がいかに重要かご理解いただけると思います。

その他の鉄の働きとしては、ビタミンB群のページで解説した、TCA回路(クエン酸回路とも呼ばれます)において、三大栄養素(糖質、脂質、タンパク質)からエネルギーを生み出す過程に欠かせないチトクローム酵素の活性化や、抗酸化に必要な酵素(カタラーゼやグルタチオンペルオキシターゼなど)の成分になることが挙げられます。

鉄の種類

栄養素としての鉄は、大きく分けて2つに分類することができます。

ヘム鉄(二価の鉄イオンとも言われFe2+と表されます)

肉や魚介類に多く含まれ、吸収率は50%とされています。

代表的食品(各食品100gあたり)

- 豚レバー(生) 13mg

- 鶏レバー(生) 9mg

- 牛もも赤肉(生) 2.8mg

- しじみ(生) 8.3mg

- あさり(生) 3.8mg

- かき(生) 2.1mg

- かつお(生) 1.9mg

(サプリメント原材料)

ヘム鉄

非ヘム鉄(三価の鉄イオンとも言われFe3+と表されます)

野菜や豆類に多く含まれ、吸収率は15%とされています。

代表的食品(各食品100gあたり)

- ほうれん草(生) 2mg

- 小松菜(生) 2.8mg

- 糸引き納豆 3.3mg

- 油揚げ(生) 3.2mg

- 卵黄(生) 4.8mg

(サプリメント原材料)

酵母鉄、乳酸菌鉄、クエン酸鉄、ピロリン酸鉄など

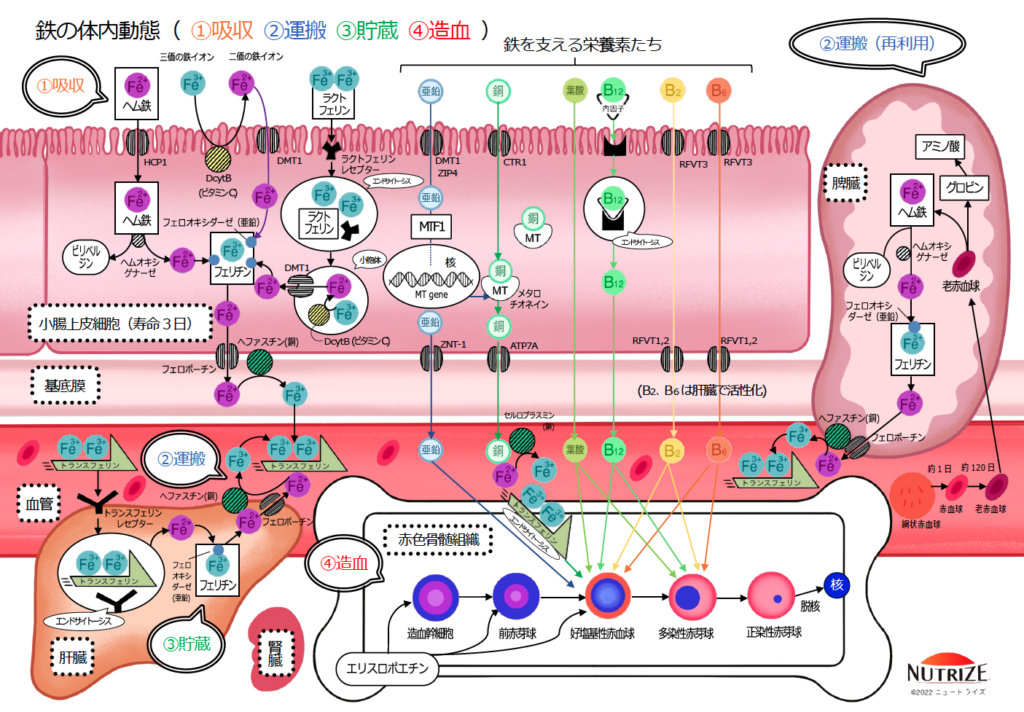

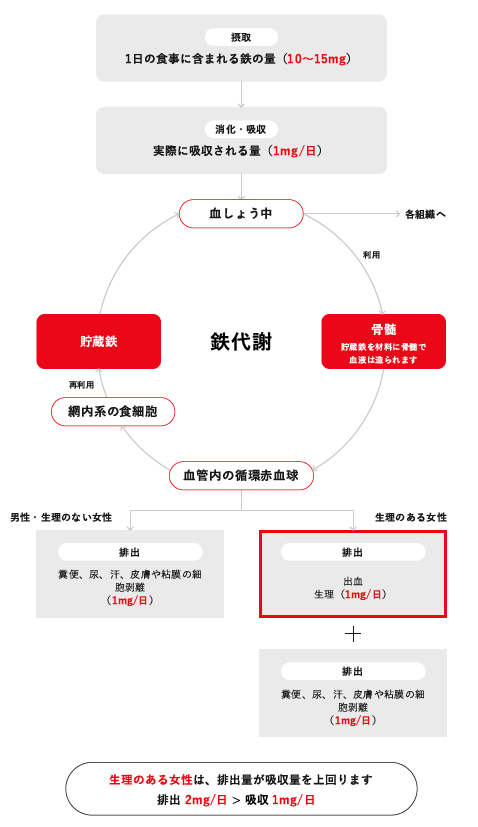

鉄の体内動態

吸収→運搬→貯蔵→造血、という鉄の体内動態を1枚のチャートにまとめました。

このチャートの解説・・・食品中に含まれる鉄のうち、ヘム鉄は還元型(Fe2+)であるため、たんぱく質が結合したそのままの形で十二指腸から空腸上部のHCP1(Heme Carrier Protein 1)から吸収されます。

非ヘム鉄(Fe3+)はそのままの形では吸収されず、小腸粘膜上皮上のチトクローム酵素B(DcytB)にてビタミンCにより還元された後、Fe2+としてDMT1(Divalent Metal Transporter 1)より吸収されます。

鉄結合性糖タンパク質のラクトフェリンは小腸管腔内の2個のFe3+と結合しラクトフェリンレセプターからエンドサイトーシスで吸収されます。

こうして小腸に吸収された鉄は、亜鉛を活性中心に持つフェロキシダーゼによって酸化されFe3+となり、フェリチンというタンパク質に包まれて貯蔵されます。

フェリチンから離れた鉄は還元されFe2+としてフェロポーチンを経て基底膜に出ます。

基底膜では銅を活性中心に持つへファスチンにより酸化されFe3+としてアポトランスフェリンというたんぱく質と結合してトランスフェリンとなり、血液に乗って体中に運ばれます。

輸送された鉄は、血色骨髄組織にて造血のプロセスで亜鉛や銅、ビタミンB群の助けを得てヘモグロビンとなって酸素の輸送に関与します。

鉄は筋肉中に酸素を蓄えるミオグロビンの構成成分にもなります。

赤血球の寿命は約120日と言われていますが、ビタミンB6には赤血球の老化を防ぐ効果があると言われています。

鉄は、肝臓や脾臓、骨髄などにフェリチンやヘモシデリンとして20~30%貯蔵されています。

赤血球の鉄が足りなくなるとこのフェリチンに包まれた貯蔵鉄が使われます。

このチャートを見ていただければ、鉄単体だけでは造血までを必ずしも完結できないことをおわかりいただけると思います。

造血に至るプロセスでは、ビタミンC、亜鉛、銅、別名「造血ビタミン」とも呼ばれるビタミンB群といった栄養素の助けが必要とされます。

ビタミンB群や亜鉛のページで紹介した肉類には、鉄をはじめビタミンB群や亜鉛が豊富に含まれています。

鉄の補充には肉類が適しているように、サプリメントで摂取する際も、造血をサポートする栄養素をできる限り同時に摂取することが望ましいです。

鉄が不足する理由

鉄が不足する理由を、鉄の摂取から排出までのプロセスごとに整理してみました。

1.摂取

- ■摂取量不足

摂食障害、過剰なダイエット、偏食、菜食主義、妊娠・授乳・成長による需要量増大

2.消化

- ■胃酸分泌量の低下(胃酸はFe3+をFe2+に還元する)

- ■胃内因子の不足(B12が吸収できなくなる)

- ■胃潰瘍・胃炎

- ■胃切除

- ■胃萎縮(ヘリコバクターピロリ菌)

- ■制酸剤の服用

3.吸収

- ■十二指腸切除

- ■小腸粘膜上皮の菲薄化(吸収不良症候群)

- ■十二指腸潰瘍

- ■吸収阻害成分の過剰摂取(Fe3+の摂取を阻害する)

不溶性食物繊維、フィチン酸、タンニン、リン酸塩

4.代謝

- ■トランスフェリン・レセプターの合成量不足

- ■セルロプラスミンやへファスチンの機能不全(銅・亜鉛の不足)

- ■フェロポーチンの機能不全

- ■ヘプシジンの産生過剰(感染症・炎症)

- ■フェリチンタンパクの合成不全

- ■ヘモジデリン鉄の過剰

- ■骨髄異常

- ■ポルフィリン合成不全

- ■グロブリン合成不全

- ■造血不良(ビタミンB12、葉酸の不足)

- ■赤血球寿命の短縮

5.排出

- ■月経・過多月経

- ■出血による鉄の喪失(消化管内出血含む。子宮筋腫・痔核など含む)

- ■炎症による鉄の逸脱

- ■溶血性貧血(スポーツによる貧血含む)

- ■多汗・多尿

- ■瀉血・血尿・喀血

このプロセスの中でも、特に入と出の部分、つまり摂取(入)量不足と月経(出)での喪失の影響が大きいことが以下より確認いただけると思います。

摂取量不足について

生理のある女性での月経での喪失について

鉄が不足すると

鉄が不足すると、次のような症状が現れる可能性があります。

- 頭痛

- めまいや立ちくらみ

- 集中力や記憶力の低下

- 全身の倦怠感

- 疲労感やだるさ

- 動悸

- 息切れ

- 顔色が悪い(蒼白)

- 爪の変形(爪が薄くよく割れる)

- 抜け毛

- のどのつまり

- 冷え性

- 異食症(氷を食べたくなる)

鉄と心の健康

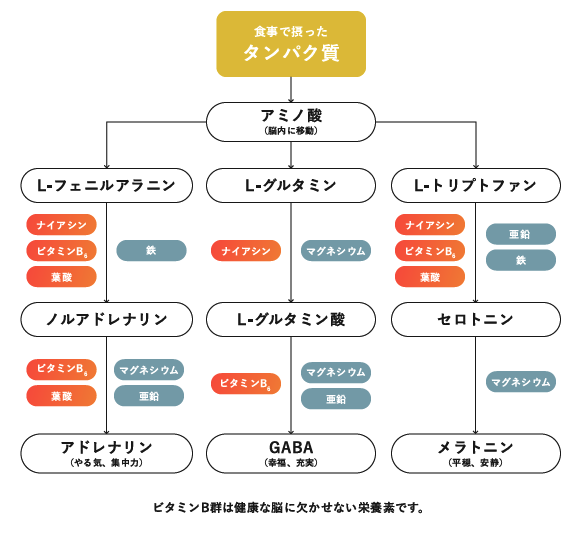

鉄分が不足すると、抑うつを抑え気分を安定させる「セロトニン」や、ストレスを軽減する「ドーパミン」「ノルアドレナリン」といった脳の神経伝達物質の分泌が低下するため、落ち込んだりイライラしたり、気分のすぐれない状態が続くこともあります。

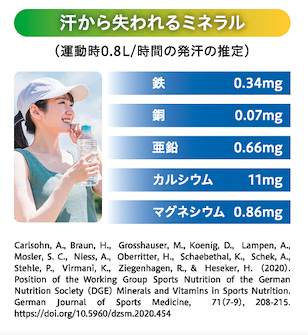

鉄と運動(発汗)

夏の酷暑下での発汗を伴う運動にはくれぐれもご用心ください。

汗からはかなりの量のミネラルが失われます。

その量は以下のとおりです。発汗時には鉄を含めミネラルを十分に摂取することが大切です。

鉄と妊娠・出産

厚生労働省によると、妊娠中の女性の鉄摂取推奨量は、妊娠初期で20代時の推奨量(6.5mg)に2.5mgを加えた8.5~9mg、妊娠中期~後期で9.5mgを加えた21~21.5mgです。

妊娠中は母体の赤血球細胞の産生が活発になり、血漿量や赤血球量が増加するため、胎児や胎盤の必要量を満たすために鉄の必要量が増加します。

赤ちゃんに十分な酸素や栄養を届けるためにも、積極的に鉄を摂取しましょう。

鉄を多く含む食品

鉄は様々な食品に含まれており、健康な食生活を送るためにはこれらの食品を適切に摂取することが重要です。

ここでは、鉄(ヘム鉄)を多く含む調理済み食品(やむを得ず一部「生」表記)と、その100g当たり含有量を紹介します。(食品成分表2022年度版・女子栄養大学出版部より)

鉄

- 豚レバー

- 牛肉

- 馬肉

に多く含まれています。量的には以下のとおりです。

- 豚スモークレバー:100gで20.0mg

- 豚レバー(生):100gで13.0mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 豚レバーペースト:100gで7.7mg

- 牛ビーフジャーキー:100gで6.4mg

- 馬赤肉(生):100gで4.3mg

- 牛横隔膜(ゆで):100gで4.2mg

- 牛もも皮下脂肪無し(焼き):100gで3.8mg

もしかして鉄不足?

鉄の不足は、さまざまな身体的な問題を引き起こすことはご理解いただけたと思います。

以下は鉄が不足している可能性をチェックするためのリストです。

これらの症状がある場合は、鉄の摂取、それもヘム鉄としての鉄の摂取のご検討をお勧めします。

鉄不足のチェックリスト

- 頭痛がひどい

頻繁に頭痛、耳鳴りがする。 - めまいや立ちくらみがする

ふらふらして立っていられないことがある。 - 集中力や記憶力が低下した

注意散漫になった気がする。 - 全身がしんどい

朝起きるのがしんどく、日中もずっとしんどい。 - 疲労感・だるさがある

寝ても疲れがとれない。 - 動悸、息切れがする

普段の階段の上り下りだけで息が切れるようになった。 - 顔色が悪い

顔が青白くまぶたの裏が白っぽい。 - 爪がおかしい

爪が薄く弱くよく割れる 。 - 髪の毛がよく抜ける

洗髪が怖いくらい髪が抜けるようになった。 - のどが詰まったようになる

サプリを飲み込めない。 - 冷え性になった

四肢が我慢出来ないほど冷える。 - 無性に氷が食べたくなる

無意識でバリバリ氷を食べることがある。

これらに該当する場合、鉄の不足が原因かもしれません。

食事の見直しや、必要に応じてサプリメントの利用を検討し、医師や栄養士と相談することをお勧めします。

鉄不足は全身にありとあらゆる不定愁訴を引き起こします。特に有経の女性は日頃から十分な摂取が必要です。

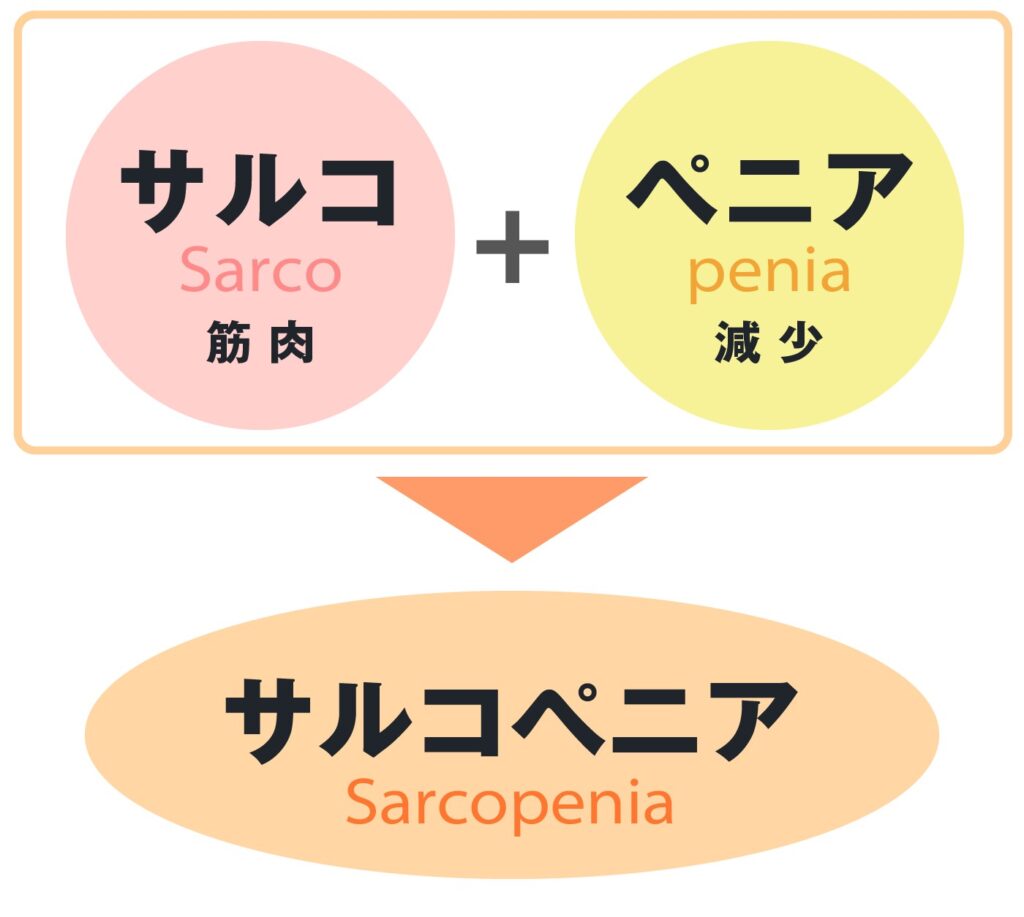

サルコペニアとは?

サルコペニア(Sarcopenia)は、主に加齢による筋肉量の減少と、それに伴う筋力低下および身体機能の低下を指します。

ギリシャ語の「sarx(筋肉)」と「penia(減少)」を組み合わせた言葉です。

サルコペニアの原因

人の筋肉量は40歳を境にして徐々に減少していく傾向があり、60歳を超えるとその減少率は加速します。

サルコペニアは、タンパク質の摂取不足と運動量の減少によって、作られる筋肉よりも分解される筋肉の方が多くなることが原因で、主に2つに分類されます。

- 一次性サルコペニア

加齢に伴うもの。 - 二次性サルコペニア

活動不足、栄養不足、慢性疾患(例えば、心疾患、糖尿病、がんなど)によるもの。

サルコペニアの診断基準

サルコペニアの診断には以下の基準が用いられます。

- 筋肉量測定

生体電気インピーダンス法(BIA法)や二重エネルギーX線吸収法(DXA法)を用いて測定します。 - 握力測定

男性28kg未満、女性18kg未満 - 歩行速度測定

1秒あたり0.8m未満

これらの基準に基づき、筋肉量の低下が確認され、筋力または身体機能のいずれかが低下している場合、サルコペニアと診断されます。

サルコペニアの症状と影響

サルコペニアが進行すると、以下のような症状が現れます。

- 筋力低下による日常生活動作の困難(立ち上がり、歩行など)

- 転倒や骨折のリスク増加

- 身体機能障害や生活の質(QOL)の低下

関連記事:サルコペニア(筋肉減少症)について|イノルト整形外科

サルコペニアの予防と対策

- 適切な栄養摂取

高タンパク質の食事を心がける。

ビタミンDやオメガ3脂肪酸などのサプリメントの活用。 - 定期的な運動

筋力トレーニング(ハーフスクワット、アームレッグクロスレイズ、プッシュアップなど)

有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)を週に150分以上行う。 - 早期発見と早期介入

定期的な健康診断と筋肉量・筋力のチェック。

早期に症状を発見し、医療機関で適切な治療を受ける

関連記事:【特集】寝たきりによる筋力低下を予防!寝たまま出来るベッドで行うリハビリ方法を解説|関屋病院

サルコペニアと栄養

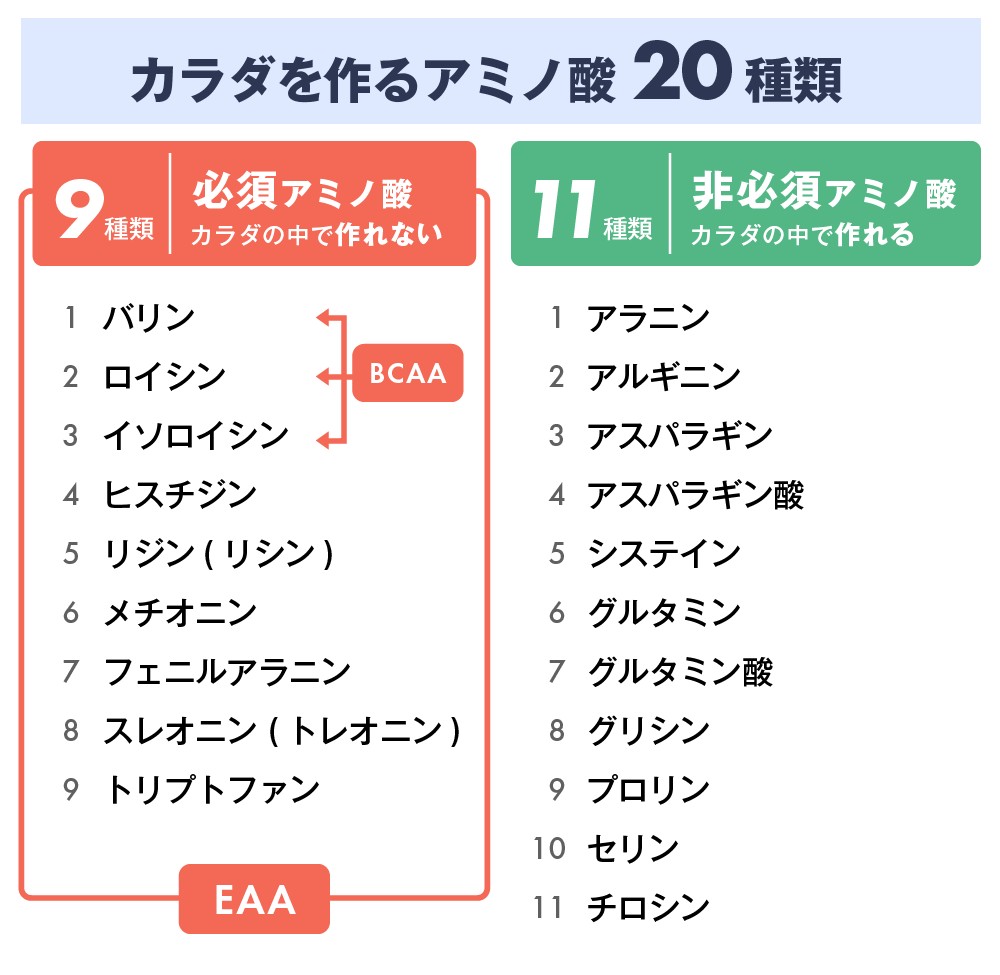

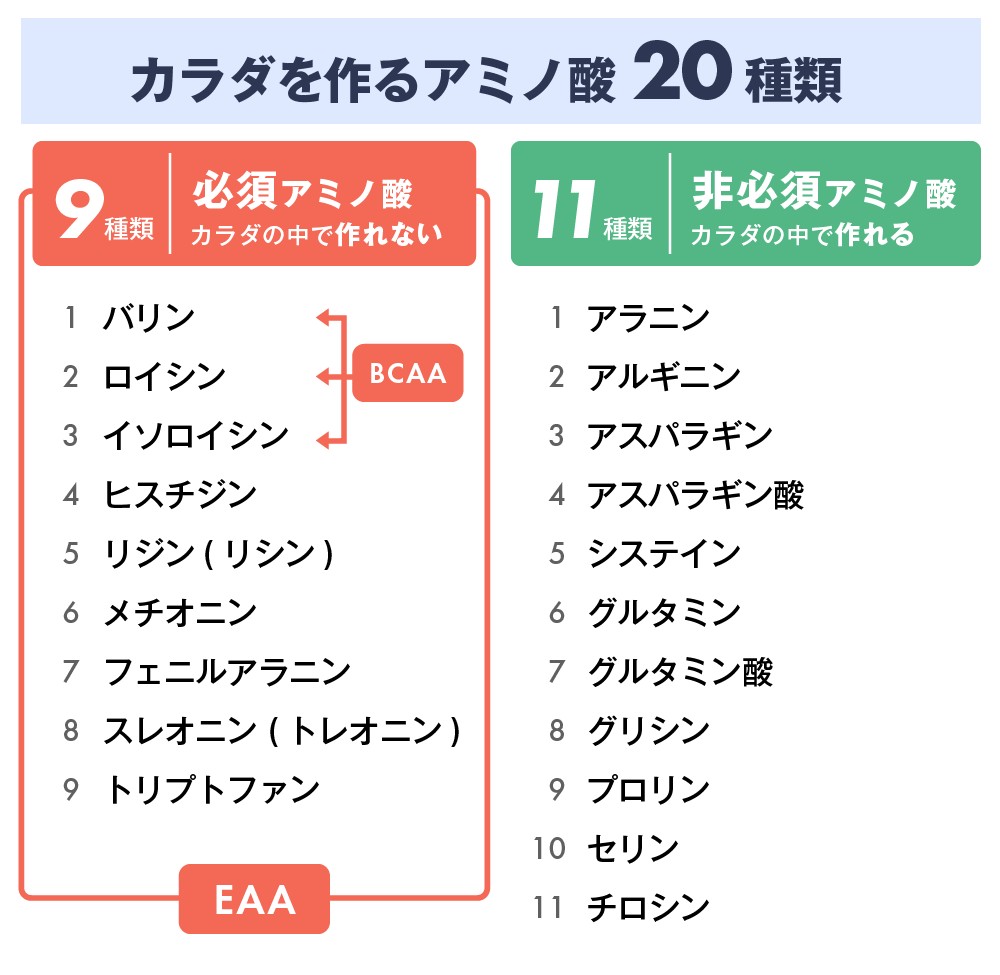

タンパク質(必須アミノ酸、分岐鎖アミノ酸)

タンパク質を構成するアミノ酸の中でも分岐鎖アミノ酸(BCAA)は筋肉を作るために必要な栄養素です。

具体的には、以下の3つの必須アミノ酸のことを指します。

- バリン

- ロイシン

- イソロイシン

中でも「ロイシン」には筋タンパクの合成を促進する働きがあると言われています。

BCAAやロイシンを摂取すると、体に筋肉を合成するようにとのシグナルが送られます。

このシグナルに反応して、人間の体は筋肉を合成しようとします。

その際に重要なのが筋肉を構成するアミノ酸である必須アミノ酸です。

せっかく体が筋肉を合成しようとしても筋肉の材料となる必須アミノ酸がなければ筋肉合成は効率的に進まないのです。

サルコペニア対策には、食事の際にはただ単にカロリーを摂取するのではなく、ロイシンや必須アミノ酸が多く含まれる食事を取ることが重要と言えるでしょう。

まとめ

サルコペニアは高齢者に多く見られる筋肉量減少および筋力低下の状態であり、適切な予防と対策が重要です。

栄養、運動、早期発見の3つの柱を中心に、生活習慣の改善を図りましょう。

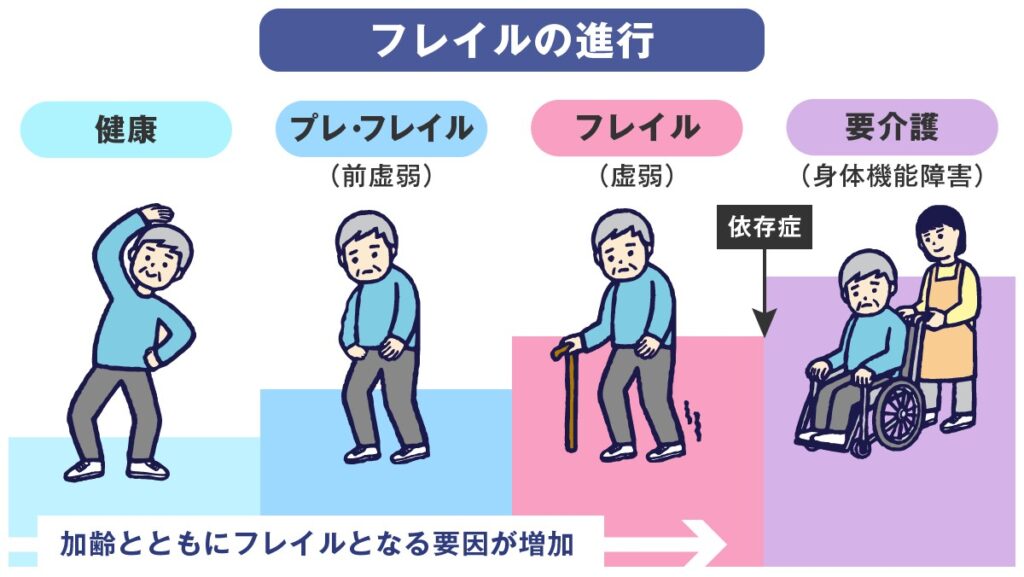

フレイルとは?

フレイルは、虚弱を意味する英語「frailty」を語源としてつくられた医療用語で、高齢者に多く見られる心身の虚弱な状態を指します。

この状態は、健康な状態と要介護状態の中間に位置し、早期に対応することで健常な状態に戻る可能性があります。

フレイルの定義と特徴

フレイルは、加齢による身体的、精神的、社会的な機能の低下を指します。

具体的には、以下のような特徴があります。

- 身体的フレイル:筋力の低下、体重の減少、活動量の減少など。

- 精神的フレイル:うつ状態や認知機能の低下。

- 社会的フレイル:社会的孤立やサポートネットワークの減少

フレイルの原因

フレイルの主な原因は加齢ですが、慢性疾患(糖尿病、高血圧、心疾患など)や生活習慣(運動不足、栄養不良など)も影響を与えます。

これらの要因が複合的に絡み合い、心身の脆弱性を増加させます。

フレイルの予防と改善方法

- 適度な運動:筋力トレーニングや有酸素運動を定期的に行うことで、筋力の維持と向上が期待できます。

- 栄養バランスの取れた食事:たんぱく質やビタミンを豊富に含む食事を摂ることで、身体機能の維持を助けます。

- 社会参加:ボランティア活動や趣味を通じて社会とのつながりを持つことが、精神的・社会的なフレイルを防ぎます。

- 定期的な健康チェック:早期発見・早期対応のために定期的に健康診断を受けることが重要です。

フレイルと栄養

栄養バランスの取れた食事を摂ることは誰しも健康につながります。

ついつい特定の食品に偏りがちになりますが、多様な食品から栄養を取り入れることを意識したいものです。

高齢者においてフレイルを予防・改善するために特に意識したい代表的な栄養素として、ビタミンD、たんぱく質に含まれる分岐鎖アミノ酸(BCAA)が挙げられます。

ビタミンD

ビタミンDにはフレイルに密接に関わる2つの働きがあります。

まず1つ目は、骨の量と質を上げることで骨を強くする働きです。

これにより骨が弱いことによる骨折(骨粗しょう症など)を防ぎます。

2つ目が、筋肉の低下を防ぐ働きです。

これにより高齢者に多い転倒を防ぎ、ひいては転倒による骨折を防ぐことになります。

分岐鎖アミノ酸(BCAA)

人間の体を構成するタンパク質は、20種類のアミノ酸から構成されています。

自然界には約500種類のアミノ酸が存在しますが、人間の体はわずか20種類のアミノ酸でできているため、とても少ないと言えます。

その中でも分岐鎖アミノ酸は体内でつくり出すことができない、食事からの摂取が必要なアミノ酸であり、筋肉を作るために必要な栄養素です。

具体的には、バリン、ロイシン、イソロイシンの3つの必須アミノ酸のことを指し、BCAA(ビーシーエーエー)とも呼ばれています。

中でも「ロイシン」には筋タンパクの合成を促進する働きがあると言われています。

具体的な介入方法

フレイルの進行を防ぐためには、早期の介入が効果的です。

リハビリテーションや適切な生活習慣の改善を通じて、心身の機能低下を防ぎます。

また、医療機関と連携して、必要に応じて画像検査や血液検査を行い、隠れた病気を早期に発見することも重要です 。

関連記事:【特集】寝たきりによる筋力低下を予防!寝たまま出来るベッドで行うリハビリ方法を解説|関屋病院

まとめ

フレイルは、高齢者に多く見られる心身の虚弱な状態であり、適切な対策を講じることで、健康な状態を維持することが可能です。

運動、栄養、社会参加の3つの柱を中心に、早期発見と予防を心がけましょう。

ビタミンD

ビタミンD(VitaminD)とは

ビタミンDは、脂溶性のビタミンで、カルシウムの吸収を助ける重要な役割を持っています。

ビタミンDは主に日光の紫外線にさらされることで皮膚内で生成されますが、食品(主に魚介類)から摂取することもできます。

ビタミンDが不足すると、骨が脆くなる病気であるくる病や骨粗鬆症のリスクが高まります。

また、以下で解説するように現在、世界中の研究者によってビタミンDのさまざまな働きが解明されています。

ビタミンDの種類と特性

ビタミンDのバリエーション

ビタミンDにはD2からD7までの6種類があります。

主要なビタミンD:D2とD3

人にとって重要なビタミンDはD2とD3の2つです。

D2とD3の働きは同じと言われていますが、最近ではビタミンD3の方がD2よりも効果が強いとされる意見もあります。

ビタミンDを得る2つの主な方法

人がビタミンDを得るには2つの方法があります。

①食品から摂取する方法と、②日光を浴びてビタミンDを生成する方法です。

①食品からビタミンDを摂取する

ビタミンDは魚介類やきのこ類に多く含まれています。

穀類や多くの野菜、肉類には少ないです。以下は、ビタミンDを多く含む食品の例と、その含有量です。

魚介類

- サケ – 生のサケ(約100g)で約30μgのビタミンDを含むことがあります。

これは約1200IUに相当します。 - サンマ – 生のサンマ(約100g)あたり約16μgのビタミンDを含むことがあります。

これは約640IUに相当します。

魚介類はビタミンDの豊富な天然の源です。

特に脂の多い魚にはビタミンDが多く含まれています。

きのこ類

きくらげ – 日光に晒されたきくらげはビタミンDを豊富に含むことがあります。

100gあたり約85.0μgのビタミンDを含むとされており、これは約3400IUに相当します。

ただし、栽培方法によってビタミンDの含有量は大きく異なります。

きのこは紫外線にさらされることでビタミンDの生成が促進されるため、自然光に晒されたきのこは特にビタミンDを多く含みます。

②日光を浴びてビタミンDを生成する方法

ビタミンD3はヒトが自ら作り出すことが可能なビタミンです。

主にヒトの皮膚に存在する、7-デヒドロコレステロール(プロビタミンD3)から作られます。

以下は、日光の紫外線を浴びて活性型ビタミンD3が生成されるまでのプロセスを簡単に説明します。

紫外線によるビタミンDの生成

人の皮膚に特定の紫外線、UV-B(280~315nmの波長)が当たると、皮膚にある7-デヒドロコレステロールがプレビタミンD3に変わります。

この変化は太陽の光が直接皮膚に当たったときに起こります。

プレビタミンD3は、体温の影響を受けてビタミンD3に変化します。

この過程は自然に体内で行われ、特別な外部からの助けは必要ありません。

生成されたビタミンD3は、ビタミンD結合タンパク質という特定のタンパク質によって肝臓に運ばれます。

肝臓でさらなる変換を経て、体全体で利用できる活性型ビタミンDをになります。

日光を浴びることの重要性

UV-Bは服やガラスを通過できないため、屋内で多くの時間を過ごしたり、外出時に日焼け止めを使うとビタミンDが不足しやすくなります。

紫外線が肌に悪影響を与えることはありますが、適度に日光を浴びてビタミンDを得るバランスが大切です。

日光とビタミンDの具体的な数値

例えば、夏の東京で30分直射日光を浴びた場合、肌の露出度が10%の状態で約700~800IUのビタミンDが体内で生成されます。

季節と緯度によるビタミンDの変動

紫外線の量は季節や地域(緯度)によって異なります。

北半球の高緯度地域では、冬季にオゾン層で紫外線が吸収されるため、夏に比べて得られるビタミンDが大幅に減少します。

冬に同じ時間日光を浴びても、夏のように多くのビタミンDは生成されません。

日光浴の適切な時間や季節を意識することが、効果的にビタミンDを得るために重要です。

ビタミンDの活性化

食品から摂取したビタミンD(25-(OH)VD3)や、皮膚で生成されたビタミンD(25-(OH)VD3)は、肝臓や腎臓で活性型ビタミンD(1α,25-(OH)2VD3)に変換されます。

この活性型ビタミンDが体内で効果を発揮します。

ビタミンDの働き

①ビタミンDと骨の健康

ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、体内のカルシウムの動きを調整することで、骨を丈夫にします。

具体的には、腸からのカルシウム吸収を促進し、骨でのカルシウムの利用を助け、血液中のカルシウムレベルを適切に保ちます。

ビタミンDが不足すると、体内のカルシウムバランスが崩れ、骨の健康が損なわれることがあります。

これにより、子供ではくる病が、大人では骨粗しょう症が発生しやすくなります。

骨の基本的な機能

- 体の支持: 骨は体を支え、立つ、歩くなどの日常活動を可能にします。

- 運動の助け: 筋肉と連携して体を動かします。

- 保護: 内臓や脳などの重要な器官を保護します。

- カルシウム貯蔵: 骨はカルシウムを貯蔵し、必要に応じて血液に放出することで、体内のカルシウムレベルを一定に保ちます。

- 血液の生成: 骨髄は血液細胞を生成する場所です。

健康な骨の維持

健康な骨を維持するためには、ビタミンDだけでなく、以下の栄養素も重要です。

- カルシウム

- マグネシウム

- ビタミンK

- タンパク質

また、適度な運動も骨の健康を促進する効果があります。

②ビタミンDと高齢者の健康

健康で活動的な高齢生活の願い

日本の高齢社会において、誰もが健康で自立した生活を望んでいます。

特に、自分の足で歩き、好きなところに自由に出かけられることは、多くの高齢者にとって大切な願いです。

ビタミンDと高齢者の健康

ビタミンDは高齢者の健康維持に非常に重要です。

血中のビタミンD(25-(OH)VD3)濃度は、高齢者の筋力の低下や転倒リスクと密接に関連しています。

筋力が低下すると、転倒や骨折のリスクが高まり、自立した生活が困難になる可能性があります。

サルコペニアとビタミンD

サルコペニアは、高齢者に見られる筋肉量の減少と筋力の低下を特徴とする状態です。

国立長寿医療研究センターによる研究では、ビタミンDのレベルとサルコペニアの発症が関連していることが示されています。

適切なビタミンDの摂取は、筋力を維持し、高齢者の生活の質を向上させるのに役立ちます。

これらの情報から、高齢者におけるビタミンDの適切な管理が、健康で自立した生活を送るための鍵であることがわかります。

日々の食事や、必要に応じたサプリメント摂取、適度な日光浴が推奨されます。

③ビタミンDと脳の健康

ビタミンD3の脳内での役割

ビタミンD3は、単に骨の健康だけでなく、脳の健康にも重要な役割を果たし、神経細胞の保護やその増殖、分化の調節をつかさどります。

これにより、神経細胞が適切に機能し、脳の健康が維持されることが可能となります。

ビタミンD3と精神健康への影響

活性型ビタミンD3のこのような作用は、行動や精神の健康問題に対する有望な対策として注目されています。

ビタミンD3が十分にあることで、ストレスに関連した問題やうつ病などの精神的トラブルに対しても、より良い対応が期待できるとされています。

④ビタミンDと免疫機能の調節

ビタミンDの免疫調節とアレルギー反応の抑制

ビタミンDは、免疫機能を強化するだけでなく、過剰な免疫反応を抑制する調整役としても重要な働きを持っています。

特に、アレルギー疾患や自己免疫疾患においては、免疫システムが過剰に反応することが症状悪化の原因となるため、ビタミンDの調節作用が注目されています。

具体的には、制御性T細胞(Treg)を増やし、Th2細胞の過剰な活性化を抑制することで、アレルギー症状を軽減する可能性が示唆されています。

Th2細胞の過剰な働きは、花粉症や喘息といったアレルギー反応の引き金となるため、ビタミンDの適切な摂取はこうした疾患の緩和にも寄与すると考えられます。

また、ビタミンDは粘膜のバリア機能を強化し、ウイルスやアレルゲンが体内に侵入するのを防ぐ役割も持っています。

この点で、季節性インフルエンザの予防効果だけでなく、花粉症の症状を軽減する可能性も期待されています。

ビタミンD3とインフルエンザの予防

特に冬場に多く見られる季節性インフルエンザに対して、ビタミンDの効果が注目されています。

冬になると日照時間が短くなり、ビタミンDを自然に生成する機会が減少します。

冬に新聞でよく話題になるインフルエンザですが、ビタミンD3を1日1200 IU摂取することで、インフルエンザAの罹患率が低下するとの研究報告があります。

これはビタミンDが免疫応答を調節し、ウイルスに対する抵抗力を高めるためと考えられています。

関連記事:花粉症の季節が到来:知っておきたい統計と対策|オンラインメディカルクリニック

関連記事:花粉症で鼻水が止まらない!そんな時はオンライン診療がおすすめ

⑤ビタミンDと糖尿病

糖尿病:世界および日本の現状

糖尿病は、全世界的に重要な健康問題となっています。

特に日本では、糖尿病が強く疑われる人の数が男性で19.7%、女性で10.8%に上り、推計で約2200万人が糖尿病またはその予備軍であるとされています。

(厚生労働省の国民健康・栄養調査(2019年)による)

ビタミンDと糖尿病リスクの関係

研究によると、血中ビタミンD濃度が高い人は、低い人に比べてタイプ2糖尿病のリスクが64%低いと報告されています。

フィンランドでの乳幼児10,000人を対象にした研究では、ビタミンD(2000IU/日)を摂取することで、タイプ1糖尿病の発症リスクが88%抑制されることが示されました。

ビタミンDの役割と糖尿病予防

これらの研究結果から、ビタミンDがインスリンの機能を支援し、糖尿病のリスクを減少させる可能性があることが示唆されています。

ビタミンDは、β細胞の機能を保護し、インスリンの感受性を改善することにより、血糖調節に寄与すると考えられています。

⑥ビタミンDとがん予防の関連性

ビタミンDの役割とがんリスク

ビタミンDとがんとの関連についての研究が進んでおり、多くの報告が示されています。

特に注目されているのは、血中のビタミンD濃度が高い人はがんで亡くなるリスクが低いことを示す研究結果です。

ビタミンDは細胞の増殖を調節し、がん細胞の成長を抑制する効果があるとされています。

がん予防としてのビタミンD摂取の重要性

ビタミンDのがん予防効果についての具体的なメカニズムには「がん細胞のアポトーシス(自然死)を促進する」

「新しい血管の形成を阻害することによる栄養素の供給の減少」などがあります。

これにより、がん細胞の成長が抑制されると考えられています。

総合的ながん予防策として

がん予防の一環として、日光浴を通じた自然なビタミンDの生成や、ビタミンDの摂取が推奨されます。

ただし、ビタミンDの摂取量には個人差があり、必要な量を超えると健康リスクが高まる場合があります。

医師や栄養士と相談しながら、適切な摂取計画を立てることが重要です。

⑦ビタミンDと妊娠の関係

ビタミンDの役割と妊娠

ビタミンDは、妊娠しやすい体作りにおいて非常に重要な役割を果たしています。

最近の研究により、ビタミンDが子宮内膜の環境を整え、着床に必要であることが明らかにされています。

これは、ビタミンD濃度が子宮内膜の健康状態と直接的に関連していることを示しています。

ビタミンDと女性の生殖健康

40代の女性において、ビタミンD濃度が低いほど卵子の減少が早いことが報告されており、ビタミンD不足が生殖能力に影響を与えることがあります。

また、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の女性は、ビタミンD不足が多いとされ、ビタミンDの補充が排卵率の改善に寄与することが示されています。

体外受精とビタミンD

体外受精においても、ビタミンDの影響は顕著です。

ビタミンD欠乏は体外受精の着床率や妊娠率の低下に関連しており、適切なビタミンD濃度を維持することが成功率を高めることにつながります。

また、ビタミンD不足は初期流産や習慣性流産のリスクを高めることが研究で示されています。

ビタミンDと男性の生殖健康

ビタミンD不足は男性においても生殖健康に影響を与え、精子の運動率や正常な形態率の低下が報告されています。

妊娠中のビタミンD摂取の重要性

妊娠中のビタミンD摂取は、子どもの健康にも影響を及ぼします。

適切なビタミンDの摂取は、子どもが小児喘息にかかるリスクを大幅に低下させることが示されています。

これらの情報から、ビタミンDは妊娠しやすい体作りだけでなく、妊娠維持や子どもの健康にも大きな影響を与えることがわかります。

日光浴、食事、サプリメントを通じて適切なビタミンDレベルを保つことが、妊娠を希望する方にとって非常に重要です。

⑧ビタミンDと皮膚の関係

皮膚疾患:乾癬の治療

ビタミンDはビタミンAと共に乾癬の治療に利用されています。

これらのビタミンは皮膚細胞の成長と分化を正常化することで、乾癬の症状を軽減する効果があります。

ビタミンD不足の現状と原因

世界中で見られるビタミンD不足は、多くの健康問題に関連しています。

ビタミンD欠乏症は現在、世界の約半数の人々に見られ、その割合は上昇傾向にあります。

ビタミンD不足の主な理由には、以下のようなものがあります。

- 野外での活動の減少: 現代人の生活スタイルの変化により、屋外で過ごす時間が減少しています。

- 大気汚染: 一部の地域では大気汚染が日光のUVB線の到達を妨げ、ビタミンDの自然な生成を阻害しています。

- 高緯度地域での生活: 高緯度地域では、日照時間が短かったり、日光が弱いため、十分なビタミンDが生成されにくいです。

血液検査での確認

ビタミンD不足が気になる場合は、血液検査を通じてビタミンDのレベルを確認することが推奨されます。

適切なビタミンDレベルの維持は、これらの健康問題の予防及び管理に有効です。

ビタミンDと日本人

日本人のビタミンD摂取推奨量と耐容上限量

2020年版の日本の食事摂取基準では、18歳以上の男女に対して1日のビタミンD摂取目安量を8.5μg(マイクログラム、約340IU)と設定しています。

一方で、成人の耐容上限量は100μg(4000IU)とされており、これは健康な成人が日常的に摂取しても安全とされる最大量です。

米国との比較と耐容上限量の改定

米国ではビタミンDの耐容上限量が以前よりも高く設定されており、日本でも2020年版の改訂により、2015年版の5.5μgから8.5μgに増量されました。

この改定は、新たな科学的証拠に基づいて行われ、ビタミンDが持つ様々な健康への利益をより適切に反映させることを目的としています。

日本のビタミンD平均摂取量

令和元年の国民栄養調査によると、日本人成人の平均ビタミンD摂取量は6.9μg(約276IU)です。

これは推奨量の8.5μgに満たないため、多くの日本人のビタミンDの摂取量が推奨量未満である状況が明らかになっています。

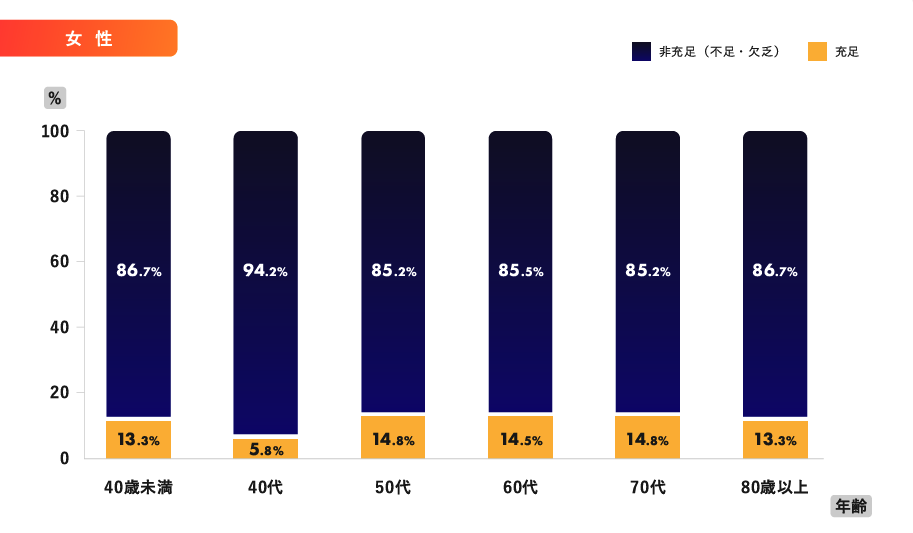

非常に低い日本人のビタミンDの充足率

⼥性は全世代で⾮充⾜者が8割を超え、特に40代では9割を超えています。

全世代で相当数が「不⾜」を通り越した「⽋乏」状態にあることが推測されます。

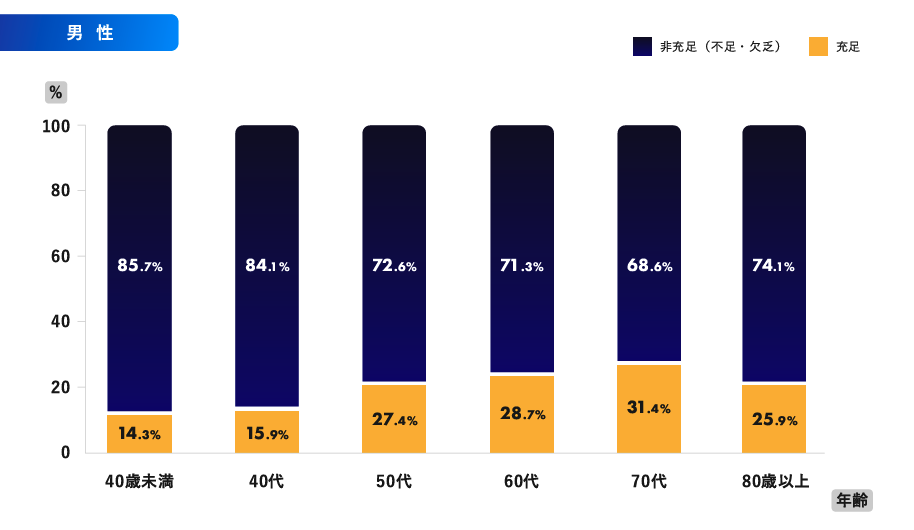

男性もすべての世代で⾮充⾜状態です。

特に40代以下での⾮充⾜状態が8割を超え、⼥性同様、相当数が「不⾜」を通り越した「⽋乏」状態にあることが推測されます。

食事からのビタミンDの摂取量も年々減少

ビタミンDを多く含む食品

ビタミンDは魚介類やきのこ類に多く含まれています。

ここでは、ビタミンDを多く含む調理済み食品(やむを得ず一部「生」表記)と、その100g当たり含有量を紹介します。

(食品成分表2022年度版・女子栄養大学出版部より)

- あんこうの肝(生):100gで110.0μg(4400IU)

- きくらげ(乾燥):100gで85.0μg(3400IU)

- いくら(生):100gで44.0mg(1760IU)

- かわはぎ(生):100gで43.0mg(1720IU)

- べにざけ(焼き):100gで38.0mg(1520IU)

- かたくちイワシの田作り:100gで30.0mg(1200IU)

- うなぎ蒲焼き:100gで19.0mg(760IU)

ビタミンB群

ビタミンB群(Vitamin B complex)とは

ビタミンB群とは、以下からなる水溶性のビタミンです。

- ビタミンB1

- ビタミンB2

- ビタミンB6

- ナイアシン

- パントテン酸

- ビオチン

- ビタミンB12

- 葉酸

これらは、身体がエネルギーを産生するために必要な栄養素のグループです。

ビタミンB群は単独(B1とかB2だけ)ではなく、一緒に(complex)摂取することでより相乗的に働きます。

食品の中にも広く含まれているため、普段の食事から摂取することは可能です。

しかし、ストレスなどで多量に消費されるビタミンであり、実は多くの現代人が不足状態に陥っていることが指摘されています。

ビタミンB群の働き(補酵素の重要性)

ビタミンB群は、私たちの身体でエネルギーを作るとても重要な役割を持っています。

ビタミンB群は体内で活性型に変換された後、初めて機能します。

この変換過程では、ビタミンB群同士が互いに助け合い、必要な他の栄養素と連携を取る必要があります。

例えば、ナイアシンやビタミンB12は葉酸が必要で、ビタミンB2はビタミンB6を必要とします。

ビタミンB群の働きで特に重要なのは、多くの酵素の活動を助ける「補酵素」としての働きです。

酵素というのは、身体内で起こる様々な化学反応を助けるために必要ですが、補酵素の存在によって酵素はその役割を果たすことができます。

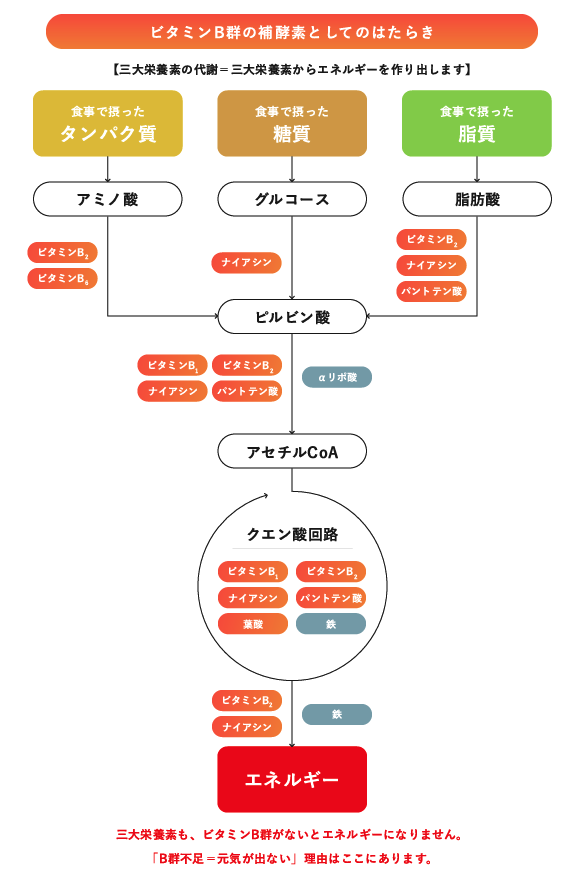

ビタミンB群は、食べたものをエネルギーに転換させるための身体活動(=代謝)を円滑に行わせる補酵素です。

糖質、脂質、タンパク質をエネルギーに変換させる過程に、欠かせない働きをしています。

補酵素は代謝を潤滑油のように助ける働きがあり、ビタミンB群が不足すると体内の代謝がスムーズに行われないため、パワーを発揮できないことがあります。

ビタミンB群の役割(食べたものをエネルギーにします)

ビタミンB群が補酵素として活躍する場所は、TCA回路です。(クエン酸回路とも呼ばれます)

TCA回路を一言でいうと、食べ物(三大栄養素)から得た栄養素をエネルギーに変換する身体の作用を指します。

TCA回路においてビタミンB群は、三大栄養素(糖質、脂質、タンパク質)からエネルギーを生み出す代謝過程に欠かせない補酵素として作用します。

ビタミンB群の最大の役割を簡単に言うと、「ビタミンB群=食べたものをエネルギーに変換する」ということです。

運動時、筋肉を動かす原動力になるのは、ATP(アデノシン3リン酸)というエネルギー源物質です。

糖質や脂質を分解し、ATP生成を続けるために、ビタミンB群をしっかり摂取することが非常に重要な意味を持つのです。

ビタミンB群は身体内でのエネルギー産生に必要なキーストーンであり、健康な生活を送るためにはビタミンB群が十分に摂取されていることが重要です。

ビタミンB群が不足する理由

ビタミンB群が現代の食生活で不足しやすい主な理由は以下の通りです。

①ストレスの増大

ストレスやアルコールの過剰摂取、妊娠・授乳期、加齢、過食などの状態は、ビタミンB群の消費量を増加させます。

特にストレスの増大は現代人にとってかなり深刻で、ストレス下では通常よりはるかに多くのビタミンB群が消費されます。

②精白された穀物や甘いものの過剰摂取

精白された穀物(炭水化物)や甘いものを多く食する場合、ビタミンB群の不足につながります。

江戸時代に「江戸患い」と言われた脚気は、そもそも精白した白飯を大量に摂っていた武士上流階級で発生しました。

これはビタミンB欠乏の典型的な症状ですが、現代人もけっして無縁ではありません。

③薬剤の影響

例えば長期間にわたる抗生物質の使用は、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)を乱すことがあり、これがビタミンB群の自然な産生を妨げることがあります。

特にビタミンB6などは腸内細菌によって合成されるため、抗生物質による腸内細菌の減少はビタミンの生成に影響します。

これらの理由から、ビタミンB群を十分に摂取することは、現代人にとって特に重要です。

食事では補いきれないビタミンB群を、必要に応じてビタミンB群サプリメントの積極的な利用を医師たちが推奨するのはこれが理由です。

ビタミンB群が不足すると

ビタミンB群が不足すると、次のような症状が現れる可能性があります。

- 疲労感やだるさ

- 集中力継続困難

- イライラしやすい

- 肩こり

- 口内炎

- 肌荒れ

- 風邪をひきやすい

- 体重増加

- 下肢のしびれ

- 寝ても疲れが抜けない

- 日中の異様な眠気

ビタミンB群と心の健康

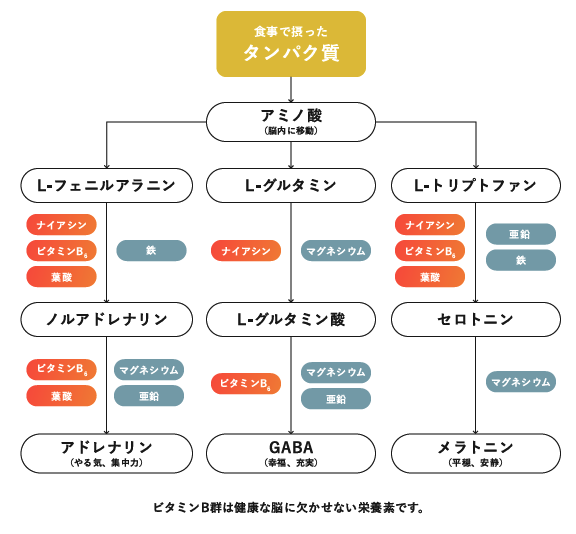

ビタミンB群は心の健康にも大きな影響を及ぼします。

心とは、ここで言う「感情」や「メンタルヘルス」のことで、ビタミンB群がこの面で重要な役割を担っています。

具体的には、ビタミンB群は脳内の神経伝達物質の合成に関与しており、これらの神経伝達物質は私たちの気分や感情、動機付けに直接影響を与えます。

例えば、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質は「幸せホルモン」とも呼ばれ、心地よい感情や積極性を促進することが知られています。

ビタミンB群が充分に供給されることで、これらの神経伝達物質のバランスが保たれ、結果として心の健康が支えられます。

これは、ストレスの軽減、不安感の低減、一般的な気分の向上に寄与し、全体的な生活の質を高める効果があります。

ビタミンB群を十分に摂取することは、ただ身体を健康に保つだけでなく、心の健康を維持し、日常生活でのポジティブな感情を育むためにも重要です。

ビタミンB群を多く含む食品

ビタミンB群は様々な食品に含まれており、健康な食生活を送るためにはこれらの食品を適切に摂取することが重要です。

ここでは、ビタミンB群を多く含む調理済み食品(やむを得ず一部「生」表記)と、その100g当たり含有量を紹介します。

(食品成分表2022年度版・女子栄養大学出版部より)

ビタミンB1

- 豚肉

- 赤身肉

- うなぎ

- 真鯛

に多く含まれていますが、量的には上位は豚肉の独占になります。

- 豚ひれ赤肉(焼き):100gで2.09mg

- 豚もも皮下脂肪無し(焼き):100gで1.19mg

- 豚ひれ赤肉(とんかつ):100gで1.09mg

- 豚ボンレスハム:100gで0.90mg

- 豚ロースハム(焼き):100gで0.86mg

- うなぎ(蒲焼):100gで0.75mg

- 真鯛(養殖、皮付き、生):100g(刺身)で0.75mg

ビタミンB2

- レバー

- うなぎ

- 乳製品

- 納豆

- 魚

- 卵

に多く含まれていますが、量的には上位はレバーの独占になります。

- 豚スモークレバー:100gで5.17mg

- 豚レバー(生):100gで3.60mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 牛レバー(生):100gで3.00mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - にわとりレバー(生):100gで1.80mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 豚レバーペースト:100gで1.45mg

- うなぎ(蒲焼):100gで0.74mg

- ナチュラルチーズ・パルメザン:100gで0.68mg

- 糸引き納豆:100gで0.56mg

- 魚肉ソーセージ:100gで0.6mg

- ナチュラルチーズ・カマンベール:100gで0.48mg

- 鶏卵(炒り卵):100gで0.42mg

- 鶏卵(全卵・生):100gで0.37mg

- 挽きわり納豆:100gで0.36mg

ナイアシン(ビタミンB3)

- たらこ

- 豚レバー

- まぐろ

- 牛レバー

に多く含まれます。上位は以下のとおりです。

- すけどうだら・たらこ(生):100gで54.0mg

- 豚スモークレバー:100gで26.0mg

- びんちょうまぐろ(生):100g(刺身)で26.0mg

- 牛レバー(生):100gで18.0mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します)

ビタミンB6

- 赤身の魚

- 牛レバー

- ささみ

- 青魚

に多く含まれています。上位は以下のとおりです。

- みなみマグロ(インドマグロ):100g(刺身)で1.08mg

- 牛レバー(生):100gで3.00mg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - カツオ(春、秋共通):100g(刺身)で0.76mg

- とりささみ(生):100gで0.66mg

(ささみの生食は推奨できませんが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - ごまさば:100g(刺身):100gで0.65mg

ビタミンB12

- しじみ(水煮、生)

- あさり(缶詰、水煮)

- レバー

に多く含まれています。

野菜類、果実類、きのこ類、いも類などの植物性の食品には含まれていないのが特徴です。

上位は以下のとおりです。

- しじみ(水煮):100g(約30個)で82.0μg

- あさり(水煮):100g(中身2〜3g)で64.0μg

- 牛レバー(生):100gで53.0μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - にわとりレバー(生):100gで44.0μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します)

葉酸

- レバー

- 野菜類:枝豆、菜の花、ほうれん草

に多く含まれていますが、量的には上位はレバーの独占になります。

- にわとりレバー(生):100gで1300μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 牛レバー(生):100gで1000μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 豚レバー(生):100gで810μg

(レバーの生食は禁じられていますが「焼き」の情報がないので参考までに掲載します) - 豚スモークレバー:100gで310μg

- 枝豆(ゆで):100gで260μg

- ほうれんそう(生):100gで210μg

- 菜の花(ゆで):100gで190μg

いかがでしょうか。

意外にもお肉にたくさんのビタミンB群が含まれていることにお気づきになったと思います。

現代人のビタミンB群の消費量を補うには、かなりのお肉を摂らねばなりません。

調理の手間や費用の面で、ビタミンB群サプリメントを利用することには大いに意義があると思います。

もしかしてビタミンB群不足?

ビタミンB群の不足は、さまざまな身体的および精神的な問題を引き起こすことがあります。

以下はビタミンB群が不足している可能性をチェックするためのリストです。

これらの症状がある場合は、ビタミンB群の摂取のご検討をお勧めします。

ビタミンB群不足のチェックリスト

- 疲れやすい

通常よりも疲労感やだるさを感じやすい。 - 集中力が継続しない

仕事や勉強に集中できない時間が多い。 - イライラする

些細なことでイライラしやすくなる。 - 肩こり

普段と変わらない生活なのに肩こりがひどい。 - 口内炎・口角炎ができやすい

頻繁に口の中や唇の端に炎症が生じる。 - 肌荒れ

お肌にブツブツができたりして荒れている。 - 風邪を引きやすい

すぐに風邪を引くようになった。 - 体重が増えた

糖質・炭水化物が好きで止められない。 - 下肢がしびれる

足のしびれや感覚の鈍さがある。 - 寝ても疲れがとれない

十分な睡眠をとっても疲れが残る。 - 日中眠くなる

日中に異常な睡魔を感じてどうしようもない。

これらに該当する場合、ビタミンB群の不足が原因かもしれません。

食事の見直しや、必要に応じてサプリメントの利用を検討し、医師や栄養士と相談することをお勧めします。

ビタミンB群はエネルギー代謝や神経機能を正常に保つのに重要な役割を果たしているため、日頃から十分な摂取が必要です。